Paulo Arantes: Entre os destroços do presente

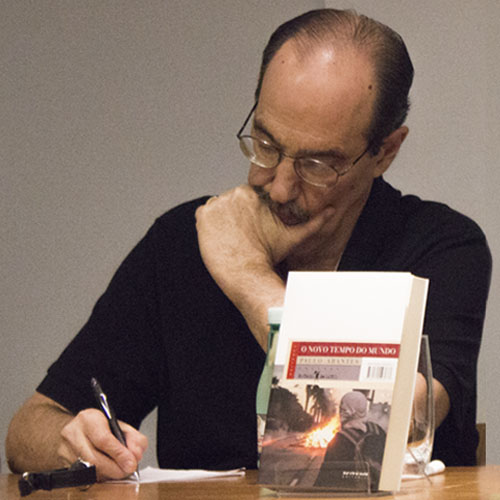

[Paulo Arantes, no lançamento de seu livro mais recente O novo tempo do mundo. O debate, que contou com a presença de Jorge Grespan e Silvia Viana, está disponível na íntegra aqui.]

[Paulo Arantes, no lançamento de seu livro mais recente O novo tempo do mundo. O debate, que contou com a presença de Jorge Grespan e Silvia Viana, está disponível na íntegra aqui.]

Entrevista especial com Paulo Arantes.*

Esta “entrevista” foi precedida por uma longa conversa de Paulo Arantes com Aray Nabuco e Lilian Primi, em meados de outubro, de cuja transcrição extraíram as perguntas que foram respondidas por escrito em fins de dezembro de 2014, início de janeiro deste ano. O resultado foi publicado parcialmente na Caros Amigos #215 de fevereiro de 2015., com o título: “O capitalismo está morrendo de overdose”. A versão integral do texto de que o leitor agora dispõe foi enviada diretamente pelo autor ao Blog da Boitempo complementada por um postscriptum redigido na primeira semana de abril intitulado “O nome da crise“, sobre os “idos de março”.

* * *

O senhor é um dos fundadores do PSOL…

Sim, assinei a ata de fundação. Estava em boa companhia, Chico de Oliveira, Carlos Nelson Coutinho, Ricardo Antunes, e tantos outros igualmente escandalizados com a reviravolta petista, que acabara de beijar a cruz. E uma vez de joelhos, teria de rezar. Descrevi este ritual num artigo para a revista Reportagem, em abril de 2003. Não se tratava apenas de escolhas macroeconômicas reversíveis, mas de toda uma virada de época. Sem volta, como a presidente Dilma está comprovando agora, beijando a cruz uma segunda vez, para desconsolo de André Singer, que registrou a repetição (Tragédia? Farsa? Nenhuma das duas?) em sua coluna na Folha. A vantagem de Lula em 2018 é que se reapresentará com a dita-cuja beijada duas vezes. Se voltar a chover na horta das commodities será “o cara” novamente. Mas com a mudança climática em curso, daqui pra frente chuva e seca serão sobretudo eventos extremos. E não vai dar pra mandar a conta para a reação conservadora de turno.

Como viu a campanha para presidente?

O mesmo circo fetichista de sempre, só que pior a cada edição. Todo mundo sabe que naquela engrenagem nada mais é para valer, que todos aqueles rituais estão vazios, e no entanto entram em cena e atuam como se não soubessem. Refiro-me à esquerda, é claro. A direita sempre soube disso, é agnóstica e materialista em matéria de religião política.

E o desempenho de Luciana Genro?

Saiu melhor do que a encomenda. Defendeu com brio e galhardia seu papel de grilo falante esquerdista, como o Plínio na última presidencial. Não digo isso para desmerecer, é o que restou, e não é pouco: fazer-se de desentendido em pleno picadeiro é uma arte. Tiradas à parte, o fato é que tanto a candidata quanto o PSOL souberam como crescer na pauta dos valores de sociedade, a agenda da vez. Por não precisarem pagar o mico de ser governo, podiam se dar ao luxo do inegociável, e nisso desafiar a intransigência da nova direita.

Votou nela?

Não, não votei. Mas avisei com bastante antecedência, aliás num seminário promovido pelo PSOL em fevereiro de 2013. Pedir votos depois de Junho, nem pensar. Num dos primeiros balanços daquela onda de protestos, um jornalista não se acanhou em descrevê-los nos mesmos termos em que Lenin caracterizava uma situação revolucionária: nem o povo aceita mais ser governado como vinha sendo, nem os dominantes conseguem fazê-lo de outro modo. Junho apenas deu a medida descomunal do desencontro. É preciso acrescentar que não voto para cargo executivo desde 2002, e mesmo assim não foi lá muito convicto aquele voto, no entanto ainda valia a pena testar uma mudança da guarda no alto comando. De fato mudou, mas numa direção que ninguém previa. Não vou dizer que é fácil anular o voto, que seja uma coisa que se faça de consciência leve, pois ainda pesa nossa longa memória eleitoral, o sentimento atávico de faltar com algum dever de solidariedade social, sensação além do mais embaçada pelo fato de que desta vez havia voto popular dos dois lados, de modo que imaginar barrar a escalada da direita votando em políticos e governos, francamente. Além do mais, governos governam e ponto. Esquerda e direita encomendarão os mesmos submarinos, uns mais, outros menos zelosos na gestão de nosso entorno estratégico, como se diz. Assim sendo, nunca me passou pela cabeça aconselhar o voto nulo, ou simplesmente não votar, porque o governo da vez não é suficientemente de esquerda. Não estou imune, mas bobagem desse porte acho que não.

O senhor milita para o partido?

Não, minha contribuição restringiu-se ao mencionado ato de fundação. Acontece que tinha sido testemunha de defesa no processo de expulsão dos três dissidentes (Heloisa Helena, Luciana e Babá). Quando se cogitou a fundação de um novo partido, pensei com meus botões que já não era mais o caso, o fiasco do PT deixara todo mundo escaldado. Mesmo assim topei, era o mínimo a fazer no momento. E ponto. Sempre que sou chamado a falar, digo o que penso num ambiente de grande camaradagem, mas é só, nenhum palpite em questões internas, aliás nem me pedem, era só o que faltava.

Sei que anda desgostoso com a política institucional. Poderia nos explicar seus motivos?

Nem gosto, nem desgosto. Acabou, pura e simplesmente, essa tal de política institucional, que aliás nunca fiz nem tentei, não levo jeito. Mas sempre admirei quem fazia, esse o ponto. Sendo de esquerda, torcia a distância por meus correligionários que aceitavam carregar aquele piano, no fundo, nada mais nada menos do que o fantasma da construção nacional. Agora que a expressão escapou, preciso me explicar. Na Faculdade em que me formei, e na qual continuo mais ou menos “ativo” há exatos cinquenta anos, pairava no ar uma atmosfera intelectual e política muito específica, mais conhecida como Tradição Crítica Brasileira, cujo espírito se extinguiu mas ainda pode ser reencontrado em obras clássicas bem conhecidas, no geral nascidas na esteira da Revolução de 30, e consolidadas justamente no momento de cristalização institucional das conquistas do movimento modernista. Sem ser revolucionária, longe disso, uma linhagem cultural frontalmente anti-oligárquica, até hoje uma posição “radical”, numa acepção particular que agora seria excessivo explicar. A escola sociológica paulista nasceu assim. Hoje um dos seus maiores expoentes dá nome ao principal centro de irradiação pedagógica do MST, Escola Nacional Florestan Fernandes. Todavia são muito raros entrecruzamentos como este, entre a Tradição Crítica e a Tradição Militante. Talvez esteja aí o foco da pergunta. Seja como for, a tradição militante sempre se descaracterizou sem o confronto com o instituído como horizonte, ao passo que a assim chamada tradição crítica, tão brasileira quanto a jabuticaba, sendo o país aquilo que se sabe, uma procissão de milagres que não se completam, comporta uma certa dimensão construtiva: é preciso que o país estirpe suas raízes patriarcais, elimine a praga do patrimonialismo etc., dimensão afirmativa civilizadora que demanda precisamente instituições bem planejadas nesse espírito de esclarecimento e equidade social. Daí nosso apreço pelas vocações para a responsabilidade, que ela, tradição critica sempre despertou, e não surpreende que tenha sido alimentada por uma pequena legião de servidores públicos, cuja ascensão eventual a postos de comando, de uma chefia de Departamento à Presidência da República, podia com razão também ser encarada como o arremate dessa tradição empenhada. Portanto, política institucional era um dever encarado com a naturalidade dos que se imaginavam herdeiros do esforço de transformar a ordem colonial em progresso nacional. Ao se encerrar o ciclo das grandes interpretações do Brasil, cujo ponto de fuga invariavelmente apontava para o Estado e suas adjacências, o impulso original do serviço perdurou um momento por inércia, até se dissolver no vazio da política de poder, o mesmo vácuo social que engoliu por sua vez todo o aparato ideológico da tradição militante. Todos batemos no teto ao mesmo tempo, ao se inaugurar no Brasil que emergiu do colapso de sua modernização um outro modo de governar recompondo os cacos da implosão dos cinquenta anos de desenvolvimentismo. E esse novo paradigma é o da emergência. É só acompanhar a curva de evolução da chamada “questão social”, que se tornou uma questão de segurança, assim como a polícia hoje também “intervém” se apresentando como agente de transformação social. Aquele colapso não foi qualquer, mas uma verdadeira ruptura de época, e se avançarmos na nossa conversa aparentemente eleitoral, veremos que foi por essa brecha que o PT se insinuou, foi sua sorte grande, porém com um prazo de validade que está se esgotando agora. O horizonte do mundo encurtou, e seu tempo passou a ser medido pela urgência da intervenção imediata, de sorte que a política deixou de ser a dimensão essencial de encaminhamento das expectativas humanas para se “institucionalizar” hoje como mera gestão, ainda por cima de caráter preventivo, e no que se refere aos cidadãos de segunda classe, que vivem da mão para a boca, predominantemente de contenção social, acionando de preferência seu braço penal conforme a circunstância, isto é, quase sempre. Posso me explicar melhor por contraste, histórico no caso.Nem sempre foi assim, houve época em que a institucionalização da luta política pareceu oferecer uma saída para as classes perigosas porque laboriosas. Começando pelo Velho Testamento. Da Revolução Francesa até a Comuna de Paris, a causa do povo, como se dizia, foi defendida de crise em crise pela via insurrecional, em resposta ao estado de repressão permanente instituído pelas classes proprietárias. Depois do último massacre em 1871, as barricadas começaram a ser substituídas pela luta política organizada em partidos no território do inimigo, o Parlamento. Pareceu funcionar, sobretudo na Alemanha, até 1914. Com a guerra não só toda essa arena implodiu mas arrastou consigo os representantes do campo popular, que principiaram votando os créditos de guerra e concluíram a obra comandando a contrarrevolução a partir de novembro de 1918. É que em 17 a via insurrecional havia sido retomada. Não vou continuar, nem mesmo para lembrar que no Brasil algo equivalente ocorreu na Era Vargas, com a “legalização” de porções bem escolhidas da classe trabalhadora urbana, e olhe lá. Meu ponto é outro, a saber: que a assim chamada política institucional, burguesa por definição, de burguesa não tem nada, quem agitava o Parlamento e instituições conexas fazendo a política andar e a sociedade se abrir para os de baixo, era a mão esquerda política das classes populares. Assim como para o capital a produção é um estorvo, uma pedra no caminho entre D e D’, para a burguesia a política também é um atrapalho no caminho da dominação direta, desinstitucionalizada ou “mecanizada”, como demonstrou na administração por decretos em suas colônias, e mais adiante no interregno, ou melhor, no auge fascista. Toda vez que o poder político institucionalizável da classe trabalhadora foi esvaziado por seus inimigos, toda a política indevidamente chamada de burguesa veio abaixo. Foi o que se viu no entreguerras europeu, o fim da civilização liberal-burguesa. A revelação terminal de sua índole original. Não deu outra com a Restauração Neoliberal a partir dos anos 70/80: a anulação política da classe operária europeia, atingida de morte pela chamada reestruturação produtiva que a pulverizou pelos quatro campos do globo, deixou a burguesia governando o vazio, ou melhor, a multidão dos cidadãos consumidores avulsos de políticas públicas, que podem comprar ou rejeitar em bloco conforme lhes dê na veneta, no geral, tal veneta, um feixe agressivo de conveniências e preconceitos. Agora pensemos um pouco em nosso labirinto, o fim de linha da dita cuja, a política institucional. A irremediável situação calamitosa em que nos encontramos por um bom tempo nada mais é do que um rastro propriamente burguês que o PT e agregados foi deixando pelo caminho em sua irresistível derrocada. Só neste sentido negativo ele tem alguma responsabilidade no capítulo, justamente a aparência simétrica e invertida de sua imagem pública enxovalhada, triste e imerecido fim pela relevância dos serviços prestados. Voltemos a nosso termo de comparação francês. Antes da capitulação ao longo dos anos Mitterrand, não havia escolha pública substantiva em que a classe trabalhadora, para bem ou para mal, não tivesse voz no capítulo, por vezes com poder de veto. Depois foi o que se viu: sem partidos, sem imprensa, sem intelectuais, sem irradiação nas periferias saídas da imigração, abandonou a cena desmoralizada e ressentida, mas ainda trabalhadora, e como, nas piores condições, onde até procurar emprego também é um trabalho, carregando nos ombros todo o sofrimento do mundo. Novamente, não deu outra. A corrosão acelerada da sociedade salarial francesa deixou sua correspondente política institucional girando no vazio, ocupado por uma elite que sequer acredita na legitimidade de sua própria dominação, exercida sem antagonismos, salvo os amotinados das periferias em perene pé de guerra. É por isso que ao avançar sobre este terreno a um tempo convulsionado e paralisado pela predação vinda de cima, a extrema-direita provoca uma forte impressão de renascimento político, pois o Inimigo está de volta. Portanto, não é só desgosto não, é exercício findo mesmo.

Acabou a esperança, o sonho?

Não sou tão distraído assim para responder de bate e pronto sim ou não. Acabei de publicar um livro de ensaios [O novo tempo do mundo, e outros estudos sobre a era da emergência] em que estas noções nada triviais estão enterradas no subsolo, sem no entanto serem nomeadas uma só vez, salvo numa ou noutra ocasião em que sua menção é claramente anódina. Tendo além do mais resvalado, pelo uso contínuo e indiscriminado, para a vala comum das exortações edificantes, seu uso tornou-se verdadeiramente proibitivo. Além do mais, estes dois conceitos geminados figuram no centro de uma obra prima muito irregular de Ernst Bloch, O princípio esperança, cuja primeira redação data de 1937/38, uma época em que a rigor ninguém esperava mais nada, salvo o pior. De modo que não se pode empregá-los sem tomar posição em relação ao livro. Coisa que Hans Jonas fez em 1979, tratando de rechaçá-lo pelo ridículo, caricaturando-o como um conto de fadas tão irresponsável quanto mortífero. Seja como for, o contraponto assinalava uma ruptura real e não mero bate-boca ideológico. Num lado, o espírito da utopia, de outro o princípio rival, o princípio da precaução, uma espécie de guardião vigiando a porta do futuro em nome da responsabilidade dos contemporâneos em relação às gerações vindouras. Não é preciso dizer qual dos dois “princípios” antagônicos prevaleceu a ponto do inequívoco Presentismo inerente à supremacia da visão “responsabilizadora” – o título original do livro de Hans Jonas é precisamente Princípio responsabilidade – englobar hoje em dia gregos e troianos, apocalípticos e integrados. Assim, tanto insuspeitos ecossocialistas quanto formuladores das estratégias preventivas do que está sendo chamado de Estado de Precaução, procedem segundo uma outra e nova racionalidade política, regida pela percepção de que a sociedade de risco em que passamos a viver é uma máquina geradora de eventos extremos catastróficos. Foi assim com o breve século vinte de Hobsbawm, já está sendo assim com o novíssimo século XXI transcorrendo condenado de antemão pelo aquecimento global. Essa racionalidade presentista que nos move a todos também pode ser interpretada como um Sistema da Dívida. No livro em questão, tentei redescrever tal sistema como um tempo de expectativas decrescentes. E não se trata apenas de mostrar que o futuro já foi consumido pelo endividamento universal que se exprime na supremacia devastadora do capital fictício. Estou me referindo a uma alteração mais profunda e radical na relação entre tempo e política, mas agora voltando a reconhecer na política sua dimensão essencial de foco gerador de expectativas humanas. Dimensão afetada agora pelo sentimento de que a História não é mais o Tribunal do Mundo. A fórmula progressista, a História me absolverá, não faz mais sentido, realejos retóricos à parte. Aquela relação inverteu-se, é a História em pessoa que se encontra agora no banco dos réus, ao invés de redenção, esta velha e sábia senhora só produziu desgraças e voltará a produzí-las se não for “responsabilizada” a tempo. Para frente e para trás, um só presente indefinidamente prolongável e devedor de alguma prestação de contas. O tempo não cura mais nada. Estamos todos nessa ratoeira. É só pôr a mão na consciência quando, por exemplo, falamos em acertar as contas com o passado. Mas como a consciência progressista pesa, logo acrescentamos, sim, mas para finalmente abrir de uma vez as portas do futuro. Mas onde ele está? Na mudança climática? No próximo vírus de última geração? Estou falando é claro do dever de memória e verdade preconizado pela Justiça de Transição. Violações imprescritíveis empurraram para o passado a agenda de justiça e libertação da esquerda. Não acho pouca coisa, nem um simples equívoco ideológico, desde que esta rotação seja compreendida nos seus próprios termos e não seja embalada numa maquiagem futurista qualquer. Prestes podia “perdoar” Vargas para fazer avançar o processo. O similar contemporâneo soaria como sacrilégio. Como deveria parecer demente o discurso da página virada, e o pior é que ninguém nota. Isso não é tudo. Violações que nenhum tempo jurídico prescreverá são dívidas e culpas que exigem igualmente sanções, tanto penais quanto cíveis. Isto é, punição sim, e igualmente reparações materiais. Tremenda reviravolta, diante da qual a esquerda precisa se reinventar, sobretudo agora que o carisma dos direitos humanos se rotinizou e se tornou política pública (sic) dos próprios Estados violadores. Mesmo cenário de responsabilização diante de um tribunal se nos voltarmos para o futuro prometido pelo aquecimento global. Noves fora fossilistas empedernidos e negacionistas, também não dá mais pra distinguir, à primeira vista, apocalípticos e integrados. Mais ou menos radical, toda campanha a respeito no fundo sempre imagina a geração presente sendo inapelavelmente julgada e condenada pelas suas vítimas do próximo fim de século, que por apenas quatro graus centígrados a mais poderá ser o fim de tudo, ou quase tudo. É preciso muita miopia passadista para não tirar conclusões dessa simetria jurídica que comprime o presente num espaço de perene acerto de contas. Apanhada assim no contrapé, não surpreende que a esquerda hoje tenha se tornado cada vez mais legalista e punitiva.

Resumo todo esse rodeio, antes de passarmos para o capítulo do sonho, pois até aqui estávamos no da esperança. O longo século XIX (1789-1914) e o breve século XX (1914-1989) foram sobretudo dois Séculos de Espera, sentimento político do mundo coextensivo ao novo campo de forças e expectativas inaugurado pelo capitalismo. Primeiro a espera da Revolução, temida na mesma proporção de ansiedade pela Reação. Em agosto de 1914, a explosão paradoxal da guerra, saudada por aqueles que marchavam com entusiasmo para o massacre como se entrevissem a luz de uma libertação, acabou revelando que a guerra também entrara no rol das grandes esperas do século, desta vez curto até o extremo do cataclismo nuclear, outra maneira de assinalar a entrada em cena de uma terceira e última espera, nessa escala descendente, marcada em todos os casos (energia nuclear incluída) pela reversão de um horizonte de expectativa no seu contrário, deixando atrás de si como experiência atrofiada apenas a memória dos soterrados de sempre nesse campo de ruínas acumuladas pela marcha conjunta do capitalismo e seu par antagônico, o socialismo real. Como o Exército Vermelho derrotara o nazismo na Europa, havia sim o que comemorar em maio de 1945. Logo os administradores da Bomba e dos Campos se encarregaram da demonstração inversa, inaugurando a última espera mencionada, a do Acidente Absoluto. Parece uma narrativa mitológica, mas é assim mesmo o progresso do esclarecimento humano como libertação pela dominação, como se mostrou num livrinho herético e desconjuntado publicado naqueles anos das grandes esperanças do imediato pós-guerra, e para o qual obviamente ninguém deu a mínima. Imaginem só, sugerir que a coalizão vencedora da guerra contra o mal absoluto, comunistas e liberais, partilhavam com seu inimigo das trevas o mesmo sistema de coordenadas de interpretação e transformação do mundo. É mais do que hora de voltar a pensar. Retornando, por exemplo, ao ponto da pergunta anterior, crença ou descrença na relevância da política tal como a conhecemos, tanto faz se institucional ou extraparlamentar. Pois foi na reconstrução europeia do pós-guerra que se consolidou a fé secular de todos os envolvidos pelo consenso keynesiano na capacidade política do Estado, devidamente calibrado em seu poder regulador pelo conflito social às claras e de papel passado, em contornar de vez as crises estruturais do capitalismo. Enquanto durou o arranjo, foi o paraíso da política de classes. Mas o que podia tal política? Se comparada com as primeiras três décadas do século passado, quando vanguardas sociais, artísticas e técnicas pareciam convergir para uma tempestade perfeita de expectativas nunca antes pressentidas, a rigor nada. Ou melhor, a afluência sob um guarda-chuva nuclear. Pensando bem, foi uma política de baixa intensidade, como as dezenas de conflitos armados que fizeram da Guerra Fria uma guerra fria só no nome, na verdade foi quentíssima, o mundo volta e meia escapando por um triz. Rupturas radicais tinham um teto, em geral na forma de um cogumelo termonuclear. Como demonstrado pela crise cubana dos mísseis, em outubro de 1962. Eu tinha vinte anos na época e, como todo movimento estudantil, para não falar no sindical, acreditava que a Revolução Brasileira estava a caminho, não seja por isso. Durante os treze dias em que o mundo ficou suspenso à beira do abismo, nossa única atitude política era ler os jornais e simplesmente “esperar” que se cumprisse a perspectiva absoluta do nosso tempo. Não tínhamos a noção, mas a sensação era essa. A noção viria muito depois, me deparando com uma observação de dois teóricos alemães sobre os quais pairava a nuvem radioativa produzida pela explosão de Chernobyl: diante de um horizonte de espera assim, que não cria nem desperta nada, regredimos à nossa condição intrinsecamente apolítica, a de pessoas sem resposta. Esta condição está se reapresentando hoje, supondo que alguma vez ela nos deixou de acompanhar, desde que a extinção da humanidade tornou-se um fato tecnológico ao alcance da mão. Não mais diante da Guerra, mas diante de uma emergência planetária como a mudança climática, a racionalidade intrinsecamente apolítica da destruição mútua assegurada está de volta. Em primeiro lugar, como fatalidade. Nada que se possa fazer a respeito. Salvo mitigações tópicas e esperar, mais uma vez, torcendo para que o pior não aconteça. Ou então tomar a emergência ao pé da letra. Não mais tarde do que 1948, o constitucionalista norte-americano Clinton Rossiter propôs nada mais nada menos do que uma Ditadura Constitucional, depois de chegar à conclusão de que democracia e poder nuclear eram incompatíveis. A seu modo, era uma primeira adaptação, supondo que o Antropoceno tenha se iniciado com as primeiras explosões atômicas. Assim sendo, não surpreende que vez por outra volte à mesa a ideia de que a recorrência das emissões contemporâneas só poderia ser derrubada por um governo mundial de exceção permanente. E por aí vamos, como num filme de Stanley Kubrick. À medida que as cúpulas de coisa nenhuma sob pretexto de medidas a respeito da mudança climática se sucedem no vazio dos protocolos, e se aprofunda o fosso entre a gesticulação dos tais líderes mundiais e a marcha da apuração científica do estrago planetário, a catatonia política generalizada tornou-se uma evidência, contra a qual os lugares comuns da esquerda digamos clássica sequer identificam o alvo, um tempo medido por um outro relógio, o geológico, diante do qual novamente não há respostas humanas, salvo os costumeiros cálculos geopolíticos autodestrutivos que a esta altura todos os atores relevantes já fizeram, desde que começaram a precificar o carbono para saber quem chegará vivo ao próximo fim de século. Como no futebol, sei que o jogo só termina quando acaba. Mas sei também por observação direta que a agitação frenética que se chama política hoje é um velho e ilustre nome para inação e paralisia. Embora o que não falte nesse teatro de sombra sejam ativistas, sobretudo porque mudança climática tornou-se meio de vida para uma legião deles.

Passemos à outra palavra-armadilha da pergunta, se o sonho acabou ou não. Aqui também temos novidades. Numa era de expectativas rebaixadas e inteiramente rebatidas sobre o presente, podemos presumir que o regime político do sonho não é mais o mesmo, como nos tempos de um Ernst Bloch novamente, para quem o sonho diurno tinha uma função utópica, como na mesma época o sonho noturno para os surrealistas franceses interessados em ganhar para a Revolução as forças do êxtase. Já o sonho de John Lennon que acabou, era o da contracultura, do qual se despertou para o pesadelo da contrarrevolução careta surfando na onda destrutiva da restauração capitalista dos anos oitenta. As raízes da ultradireita renascida no Brasil de agora podem estar aí também. Mas voltemos à politização frouxa dos sonhos de agora, ao que parece acabando e recomeçando a todo momento, como uma espécie de barômetro da conjuntura mental. Todavia, a pergunta sobre o fim do sonho ainda exprime uma inquietação clássica, é a todo um sonho de época que ela se refere. Pois bem. No Brasil contemporâneo que está nos interessando, o Brasil popular que começou a entrar em cena quando a Ditadura virava Transição e a esquerda foi enfim legalizada, um sonho de fato acabou. Sem alarde. Não foi um despertar traumático no meio da noite, mas uma morte por inanição, o sonho acabou porque as pessoas simplesmente cansaram. As famigeradas energias utópicas sobre as quais tanto se discutiu para saber se estavam esgotadas ou não, a depender do paradigma adotado, se do trabalho ou do reconhecimento, provaram afinal que estavam mesmo exauridas não por equívoco categorial mas por motivo de canseira total, física e mental. Cansadas de gestão. Esse processo de exaustão física e política encontra-se exemplarmente documentado no filme de Henri Gervaiseau, Entretempos (2012), resultado de três anos de filmagens no canteiro do Mutirão Paulo Freire, na zona leste de São Paulo. Também remeto ao comentário do coordenador da assessoria técnica responsável pela execução do projeto, “Entretempos da luta popular”. Quase dez anos depois de um dispêndio descomunal de energia, uma centena de habitações foram de fato construídas, e muito bem, porém aquela experiência de ação direta havia se tornado um fardo para todos, ao fim e ao cabo, o trabalho livre num canteiro autogerido parecia mais agravar o peso da alienação do que emancipar. Sonho da casa própria realizado por um coletivo de livre-produtores no qual a maioria não se reconhecia mais, e não eram poucos os que pensavam em ir embora. É que os mutirantes neste meio tempo mais pareciam uma tribo desgarrada de batalhadores exaustos num deserto urbano de conjuntos habitacionais medonhos, condomínios fechados de segunda, que o capitalismo popular, o mercado para todos, estava produzindo. Com o teto político rebaixado, todo um sonho de época se acabou, no caso, o sonho do controle popular das políticas públicas, para falar na língua dos movimentos. Sonho desfeito, sonho restaurado, para variar na escala descendente com a qual estamos nos defrontando. Pois foi um sonho restaurado pelo mercado que o sociólogo Adalberto Cardoso reconheceu nas ruas de Junho. O padrão FIFA exigido pelos manifestantes era uma aspiração racional. Num ambiente em que qualidade se tornou sinônimo de mercado, era natural que a aspiração da maioria por melhores serviços públicos, vividos nos circuitos da pobreza como sofrimento, penúria e humilhação, e além do mais suportados na consciência plena de que hospitais, escolas, não se fazem da noite para o dia e que a longo prazo estaremos todos mortos, demandar saúde e instrução agora só pode ser sonhar, e apenas sonhar, já que somos cidadãos de segunda classe, com hospital e escola privados. A quem pode comprar, só as empresas vendem aqui e agora as mais diversas soluções para seus infortúnios, novamente um sonho, pois a solução de mercado exige sempre cada vez mais renda, o melhor serviço sempre estará adiante. Precisando desesperadamente deixar o reino da necessidade o mais rápido possível, os trabalhadores pobres acordaram do sonho da construção de uma sociedade do trabalho emancipado para viver o sonho da vida coletiva mercantilizada, conclui Adalberto Cardoso. Se o lulismo poderia ou não poupar os mais pobres de sonhar um sonho assim tão mesquinho, são outros quinhentos. Além do mais, quem somos nós para criticar o que quer que seja, cada um sabe onde o calo aperta.

Independente da Luciana ter perdido e ficado bem atrás, o PSOL saiu da campanha fortalecido junto à opinião do eleitorado, sobretudo os de esquerda ou centro-esquerda. O PSOL está se tornando para o eleitorado, grosso modo, o que o PT foi nos anos 80 e 90? (uma opção política, depositário da esperança de reformas reais etc.).

Fantasia. Além do mais anacrônica. O que o PT não fez em mais de trinta anos de hegemonia à esquerda, não seria um similar em ponto menor que chamaria para si a responsabilidade de tirar o atraso. O que significaria hoje apresentar-se como “depositário da esperança de reformas reais”? Francamente. O etc. que fecha a pergunta já diz tudo, abrevia a canseira retórica inútil de enumerar todos os pontos clássicos de uma plataforma vencida. Não foi por crueldade social que o lulismo enterrou a reforma agrária, ou realizou uma verdadeira anti-reforma urbana, coroada pelo monstrengo do Minha Casa Minha Vida, que deixa no chinelo os BNHs militares. Foi o que acabamos de ver. Enquanto um sonho de época se desfazia, um outro decolava. E não por acaso ambos giravam em torno de um sonho encravado no imaginário possessivo capitalista, o da casa própria. Quando se diz que o Brasil mudou, é para valer, não se trata de maré conjuntural. A partir do momento em que despertamos do sonho de uma sociedade do trabalho em construção, deixamos de ser uma comunidade política de expectativas imaginadas e nos tornamos uma comunidade de escolhas de produtos políticos oferecidos pelos governantes de turno e comprados, ou rejeitados, caso não satisfaçam determinado “sonho”, pelos agentes de um novo mercado, o da cidadania. Saibam ou não saibam disso, governantes e empreiteiras associados, o Minha Casa Minha Vida está na direção certa, por isso é irresistível, como demonstram os últimos movimentos sociais a ingressarem no programa pela porta dos fundos do cadastro reservado a entidades.

Como o senhor viu o apoio de parlamentares do PSOL à Dilma no segundo turno? Foi coerente?

Coerente sim. São membros da mesma família histórica perdida no tempo. Compartilham a mesma memória política, internacional inclusive. Por isso sempre pega a síndrome de Weimar ou da Guerra Civil Espanhola. Sempre haverá uma hora dramática, eleitoral para variar, de cerrar fileiras e levantar os punhos para esmagar o ovo da serpente. Depois a vida continua, piorada.

Já há quem defenda que Marcelo Freixo, muito bem votado na eleição no Rio, saia para prefeito. Como “vacinar” o PSOL para não chegar ao “círculo do poder” e repetir as vicissitudes da “governabilidade”? Como o senhor vê uma possível chegada do PSOL ao Executivo?

Se meu título eleitoral fosse carioca, precisaria amarrar a mão para não votar no Marcelo Freixo. Não há “vacina” pois além do candidato ser ótimo, as chances são reais diante do avançado estado de gangrena política do Rio de Janeiro. Depois da festa, restará o acerto com os reais donos da cidade, pois se trata de um caso especial de governo direto de um território urbano pelas empresas. Mas pensando bem, não era esse o raciocínio que se fazia para assinalar o impensável de uma vitória lulista? E no entanto. Mesmo assim, a analogia não cabe mais no Brasil de agora. O PSOL também está mudando, é cada vez menos um partido socialista clássico confinado ao extremo do espectro, e cada vez mais também um partido de nicho, pelo menos foi essa a tendência que saiu fortalecida nas eleições. Como se diz no mundo em que os governantes governam, a agenda anda, e encontra-se no momento em seu quarto estágio. Depois de encerrar o capítulo ditadura por disfuncional, estabilizar a moeda inflacionada, reconstituir o mercado interno de consumo de massa, dito também de inclusão social, entramos, tardiamente para variar, na etapa da polarização por motivo de confrontos inegociáveis em torno de valores, fenômeno que nos Estados Unidos, onde parece que tudo começou no fim dos anos 80, foi batizado de guerras culturais. Do ponto de vista das campanhas eleitorais, o corte é ideal, é a festa dos marqueteiros arrombando portas abertas a preço de ouro. Basta enumerar as trincheiras para saber quem é inimigo de quem: aborto; casamento para todos; maioridade penal; todos os abolicionismos, do penal ao das drogas; controle de armas e desmilitarização das polícias; e claro, o decálogo LGBT, para ficarmos nos mais votados. Sem ironia. O céu aqui é o limite. Na França da Lei do Véu, já andaram botando fogo em presépio porque a república é laica. Até o aquecimento global já entrou na dança, dependendo de qual lado do front você esteja, será rotulado de profeta da desgraça ou negacionista. Como o regime presentista sob o qual vivemos nos tornou jurídica e politicamente contemporâneos de tudo e todos, as guerras culturais alcançaram a Conquista, a Escravidão, a Colonização, a lista em princípio não teria mais fim. Diz-se que no recreio dos liceus franceses a moçada se atraca xingando uns aos outros de colaboracionistas de Vichy ou cúmplices dos processos de Moscou. Já dá para perceber que cavando mais fundo nas ditas guerras culturais esbarramos na mesma lógica do acerto de contas, que ninguém se mostra mais interessado em abrir qualquer porta, do passado ou do futuro, dar enfim uma chance para a história avançar, como se dizia. Aí tem coisa, mal descrita pela bipartição usual entre conservadores e progressistas. Dou mais um exemplo e volto ao nosso possível candidato no Rio. O grito de guerra coxinha “vai pra Cuba” é menos estapafúrdio do que parece. Sem dúvida é um grito da má consciência depois da baixaria corporativista com os médicos cubanos, somada ao complexo da merda de nossa saúde pública (a privada é quase a mesma merda, só que paga) e muitos sintomas mais, sabidos e não sabidos. Nesse grito extemporâneo que é de fato uma ameaça e não um folder turístico, tudo se passa como se a Revolução Cubana tivesse estourado na semana passada. Pois bem, o nosso possível candidato no Rio retira sua força por ser um resumo desse quarto estágio da agenda eleitoral, e não um resumo qualquer, mas o de um vencedor no combate às milícias, só para lembrar que a gestão direta da cidade pelas empresas conta com uma linha auxiliar armada. Terá portanto força para negociar. E se ganhar, pelo menos nos cem dias de trégua que a praxe talvez lhe conceda, terá quem sabe mostrado que é possível passar a limpo no velho repertório socialista a nova linha da quarta agenda: que os direitos humanos são de fato a última trincheira da luta de classes. Disso tudo reteria a menção à estação derradeira, à última utopia, a dos direitos humanos, na opinião de um estudioso americano, Samuel Mohyn.

E o desempenho do PT, que por pouco não perdeu a eleição, como o senhor vê? Ficou espremido entre o avanço da direita e a decepção com o partido de parte do eleitorado à esquerda…

Quem sou eu para avaliar o desempenho eleitoral do PT? Que descanse em paz. Bom, se eu fosse militante teria feito o seguinte cálculo: teria sido preferível perder agora do que ganhar nas circunstâncias vexatórias que se viu, e deixar a bomba explodir em colo adversário. Não seria desonesto, se é fato que foi a tal direita que lhe fez a cama. Desconfio que não acreditam mais no próprio taco. Visivelmente temiam perder e não voltar mais. E partido de governo fora do governo por muito tempo definha e morre. A base não sabe mais o que é fazer trabalho de base, perderam até a noção, em contrapartida seus bons quadros gestores não teriam muita dificuldade para se empregar, mas seria o fim político para todos.

O senhor acha que o cenário que vimos na campanha, sobretudo o avanço da direita, tem relação com as Jornadas de Junho de 2013, como alguns setores mais à esquerda afirmam? Se sim, em que aspecto?

É claro que tem relação com as Jornadas de Junho. Rompeu-se um dique e houve uma inundação coxinha como nunca se vira. Toda essa água represada estava lá fazia tempo, ruminando em silêncio uma vingança qualquer, de repente o levante. Como o repertório governista é muito restrito e datado, concentraram-se nas duas teclas conhecidas, provocação esquerdista e conspiração midiática. Depois na campanha eleitoral foi o que se viu, havia uma raiva nova pairando no ar. A inédita vitória nas ruas de Junho dera à legião coxinha a confiança que faltava. Ganhar no braço, e em movimento, correr da rua todos os vermelhos, reais e imaginários. Era uma questão de lógica que se completasse o serviço na eleição, e quase conseguiram, redobrando a fúria pela decepção de última hora na apuração. Parece psicologia social de bolso, e talvez seja. Penso todavia que foi o desrecalque do grande medo de 2002, pelo qual nunca perdoaram seus responsáveis, no fundo inocentes, pois não pretendiam assustar ninguém. Até mandaram carta. Fico acanhado ao ter que lembrar que ódio de classe no Brasil não tem cura. Nossa sociologia crítica formou-se procurando esclarecer a natureza desse misto de ódio e pânico provocado por toda e qualquer iniciativa destinada a aliviar a carga de opressão secular que desde a origem sufoca aqueles que se encontram na base da pirâmide. Entre tantas outras razões, concluiu-se até que era tão fundo e ancestral esse pavor que o povo esbulhado chegou a vislumbrar na relação de assalariamento uma via de escape relativo através do acesso a alguns direitos contratuais, tal a brutalidade da luta de classes básica em nosso país, a dos proprietários contra os sem nada, por aqui mexeu na propriedade homem vira bicho. Esse o segredo da mágica varguista. Pois vinte anos de ditadura baseada na tortura como política de Estado vieram para dar um suplemento de cruzada anticomunista a essa perene dessolidarização social, que é onde permanecemos meio século depois do Golpe, longevidade que se explica também pelos novos medos inoculados desde então, não sendo o menor deles o temor reverencial pelos militares, como se pode ver agora no show de impotência da esforçada Comissão Nacional da Verdade. Dito isso, acontece que a gesticulação acintosa da direita que quase levou tudo na última temporada, as ruas de Junho, o Congresso, a Presidência por um fio, ofuscou um quadro muito mais complicado de divisão social que esse clássico campo contra campo. Não dá para continuar ignorando a expressiva votação da direita no campo popular. Quer dizer, aos poucos o pacto conservador que emoldurou o lulismo está reconduzindo o voto popular ao seu trilho histórico, desde a orfandade varguista. Um ano ou dois antes de Junho já não eram mais tão raros os coletivos militantes na periferia de São Paulo que ao relatarem sua condição de estafa e desespero, ressaltavam um quadro de fundo de preconceito, fobias políticas e vale-tudo de todos os gêneros. Portanto devagar com o andor quando uma direita popular se insurge contra os pretensos vermelhos governistas.

Surgiram das Jornadas dois novos perfis: uma esquerda jovem e desapegada de partidos, parte reunida em coletivos apenas, e uma direita “raivosa”, que vai pra rua, que usa as técnicas de manifestações que eram próprias da esquerda etc. Já conseguimos digerir essas “novidades”, entender esse fenômeno? Não creio que dizer apenas “crise de representatividade” explicaria…

Como acabamos de falar da direita, vamos às novidades da esquerda. Historicamente, a esquerda no Brasil, todas as nuances confundidas, sempre foi mais a favor do que contra. Até a história jogaria a favor de um país periférico, condenado a avançar queimando etapas, condenado ao moderno, como se dizia, e sendo o moderno, capitalista por definição, contávamos com a mola propulsora da acumulação para efetuar nossa travessia da Colônia à Nação. Como até o assalariamento chegou a ser visto como uma alforria do jugo proprietário e a ordem social competitiva, um ideal superador do Antigo Regime, era natural que fossemos mais anti-imperialistas do que anticapitalistas, sendo esta última atitude, aliás rara, anátema e sinônima de regressão romântica, como era costume dizer. Mesmo o esforço superador da condição subdesenvolvida era menos revolucionário do que industrializante, e centrado no protagonismo estatal. Dessa narrativa mítica, porém com forte apoio na realidade, surgiu uma esquerda devota do desenvolvimento pleno das forças produtivas e, por assim dizer, empenhada em botar para trabalhar cada vez mais gente. Não diria que não deu outra porque deu uma coisa completamente inusitada. Corta para nosso momento BRIC. Deixamos o subdesenvolvimento por uma condição dita emergente que nos alinha com outras economias capitalistas de Estado disputando com os velhos detentores da riqueza oligárquica mundial todo tipo de recursos de poder. E quais os mais desenvoltos e fervorosos combatentes desse combate pela História? A nossa velha e boa esquerda incansável de guerra, metida inclusive, desde que se tornou a parte mais esclarecida do bloco dirigente, nessa outra insana batalha de convencimento de uma recalcitrante burguesia, rebatizada muito a propósito de interna e não mais nacional. Pois enquanto vigorou, o consenso lulista entre proprietários dos meios de produção e seus gestores “populares” produziu outro consenso não menos perverso acerca de quem é quem dentro e fora do pacto da prosperidade emergente, em suma, saber de quem podemos passar por cima, basta estar atravessado no caminho de uma nova fronteira de acumulação, no geral por apropriação direta e em escala mega, do imobiliário à mineração. Mas só começamos a perceber no que andava metida a esquerda de governo, menos pelas famigeradas parcerias de tudo com todos, quando se multiplicaram e intensificaram os despejos selvagens, as remoções forçadas, os desaparecimentos nas periferias. Pinheirinho foi tratorizado na indiferença geral das classes trabalhadoras ditas organizadas, uma ou outra nota de pêsames descarregando a conta nas costas largas do neoliberalismo. Jirau nem isso, pois estavam diretamente implicadas na “pacificação”. Vou poupá-los dos mundos e fundos do sindicalismo financeirizado, da fratura do precariado, para não falar da “classe” alinhada com os megaprojetos ou com os empregos gerados por uma próspera indústria bélica, à qual vieram se juntar também as empreiteiras. Aí já era tarde, o capitalismo popular havia ampliado o campo da Lei e da Ordem, um mundo ameaçado por forças oponentes, sabotagens e agentes provocadores. Até que houve a explosão de Junho, e os agentes oficiais do capitalismo popular de uma potência emergente de renda média se defrontaram nas ruas com uma exótica e incompreensível esquerda, recém desembarcada de um planeta desconhecido chamado anticapitalismo. Mais desconcertante ainda, foram nocauteados por um enxame de pivetes. Só agora, atônitos, ao se sentirem prestes a serem defenestrados com a mudança de maré do mesmo rentismo no qual estavam enterrados até o pescoço, saíram a campo para cortejá-los e ampliar o cadastro dos movimentos. Como a mágica está chegando ao fim, parece que não vai dar certo. E no entanto, essa esquerda anticapitalista amplamente minoritária fazia pelo menos uma década que manifestava pela ação direta de rua uma nota dissonante que até então no máximo atrapalhava o trânsito. Até que esse atrapalho entornou na total contramão da política tal como a conhecemos, nem mediação, nem representação e todos os seus derivados e similares no repertório básico da esquerda histórica. Que reagiu à altura de seus fantasmas. Sobrou para todo mundo: levante niilista, tumulto fascista, gangues mascaradas e coisas do gênero. Digerir a novidade? Nem pensar. Até hoje não engoliram o fato abominável de que talvez haja uma ideia nova no país contrariando um século de nacional-progressismo com todo seu cortejo de comandos e transmissão de palavras de ordem. Por exemplo. Estando agora pela enésima vez “o petróleo é nosso” na berlinda, ainda outro dia li coisa do tipo: a presença desestabilizadora da tática blackbloc e assemelhados nas ruas de Junho seria uma armação da CIA para intimidar a Presidente e levá-la a entregar o campo de Libra, tendo como pano de fundo a convicção renovada a cada geração de construtores da nação, com ou sem uniforme, de que sendo o Brasil o país mais rico e viável do planeta, é natural que seja objeto da cobiça internacional… Não é, mas parece, ou logo vai se tornar, discurso sobrevivencialista, que afinal é o alfa e o ômega de todo o raciocínio geopolítico minimamente coerente com a lógica da degradação entrópica que comanda o reino da necessidade. Para piorar a maldição que paira sobre a ideia impatriótica de arquivar o senso comum nacional-popular, é que tal ideia intragável deu o ar de sua graça num momento de disseminação máxima entre o comum dos mortais, obrigados por lei a votar e a legitimar governos inoperantes, do sentimento de que a política não faz diferença em suas vidas. Ou quando a diferença é real a ponto de reduzir o sofrimento da pobreza extrema, como nos programas de transferência monetária condicionada, ela não é conquista de uma luta coletiva, mas efeito de um híbrido que deixaria Weber falando sozinho, racionalidade administrativa e carisma. E ainda tal ideia antipolítica costuma andar em péssima companhia, para não dizer coisa pior, um certo ar de família com o lema No Future do Punk original, ou como diziam os estudantes amotinados de Atenas em dezembro de 2008, e de novo em 2014, mesmo mês e mesmo bairro (Enarcheia), não nos move nenhuma teleologia (sic), como nada acabou, tudo começa. Não é mesmo fácil digerir essa ideia ainda não inteiramente identificada, acho que a ideia da geração que vem. Pois esta geração terá sido educada pela experiência de um sistema que se decompõe sem a contribuição de qualquer inimigo estruturalmente designado para abatê-lo. É totalmente vã a procura do sujeito antagônico clássico, pois seu apodrecimento ocorre pela inexistência de qualquer molécula anticapitalista. A gangrena de um sistema que não cresce mais e só produz dívidas se alastra sendo todos a favor. Enquanto houver planeta para consumir, governos que cortam gastos e liquidam ativos públicos continuarão a ser reeleitos. E os governos autointitulados progressistas da América Latina estão entre os principais devoradores do planeta, sem falar que, como mostrou recentemente uma pesquisa de Lena Lavinas, para o Sul Global, o modelo de Transferências Monetárias Condicionadas (CCT, na sigla em inglês) revelou-se uma eficiente política de financeirização da pobreza. É isso aí. Como notou um insuspeito sociólogo alemão, ao desmantelar qualquer oposição, o capitalismo está morrendo de uma overdose de si mesmo. Creio que é isso mesmo que no fundo está dizendo Linda Tirado, num livro extraordinário sobre a vida dos trabalhadores pobres nos Estados Unidos hoje, ao responder ao preconceito mais difundido acerca dos pobres: por que vocês fazem coisas tão autodestrutivas? A propósito, por falar no esgotamento real das energias utópicas, recomendo as páginas de Linda sobre o cansaço, e como a raiva é abafada quando se está estupidamente cansado. Tanto quanto um sistema que passou a operar em conjunto no modo “fim de jogo”: na base, tornou-se racional para os pobres passar a junkfood; no topo, é cada vez maior a tentação de “vender tudo, pegar o dinheiro, queimar as pontes e deixar para trás apenas terra arrasada” e mesmo as esquerdas outrora organizadas hoje se encontram tão incapacitadas pela própria anomia do sistema que não conseguem mais nem mesmo salvá-lo, como na última grande guerra, o que dirá então derrotá-lo, soterradas pelo peso dos desastres diários. Restam os motins obviamente autodestrutivos. Ninguém mais está disposto a esperar mais nada.

Esse – vamos chamar de – “desgaste” do PT, assim como os problemas na economia, são sintomas de que o partido cumpriu seu ciclo no governo com sua política de inclusão social (que teve bons reflexos na economia também)? Quer dizer, parte dos que estão decepcionados enxerga o PT hoje como um partido como outro qualquer. O senhor concorda?

Como de fato todo um ciclo chegou ao fim, os balanços mais isentos não deveriam tardar. Acontece que se está verificando o oposto no clima de fim de feira de agora, pois também aumentou a cegueira da esquerda a seu próprio respeito. Mesmo a política de frente única que está se anunciando é meramente defensiva, além de chegar muito tarde, de fato para o enterro dos ossos de um programa que nem chegou a entrar em campo quando ainda havia chances, bem lá atrás. Precisamos saber o que realmente se desgastou agora que o PT luta apenas para sobreviver. Entre tantas outras iniciativas memoráveis, vou me concentrar na mais notável, a meu ver. O PT simplesmente inventou o governo de esquerda no Brasil, algo sem paralelo em nossa memória política. E isso muito antes de alcançar o poder executivo federal. Não sabíamos o que era isso. Salvo por contraste, tampouco ajuda a comparação com a social democracia, para não falar no eurocomunismo. Volto a lembrar que o Estado Social europeu é fruto do pacto político do pós-guerra. Por mais que aquele arranjo tenha confirmado as funções de acumulação e legitimação cumpridas pelo Estado então reconstruído com a reorganização do capitalismo depois da Grande Depressão e da Guerra, e a consequente funcionalidade de todas as instituições do Welfare, é bom não perder de vista que a força social capaz de impor aquela virada distributiva teria faltado não fosse a clareza do recado enviado a uma burguesia no geral conivente com o fascismo derrotado na guerra: nem pensar em voltar ao estado de coisas anterior ao conflito de 1914-1945, a república será social ou a revolução voltará à ordem do dia como em novembro de 1918 na Alemanha. Que Welfare de verdade se poderia esperar de uma transição pactuada com uma ditadura que não foi sequer desarmada? E no entanto, encontrou-se um caminho do meio absolutamente inédito no Brasil, esse o meu ponto. A decapitação dos comunistas e de sua dissidência armada pelo Golpe de 64 levou junto sua estratégia de tomada do poder. Inútil especular sobre o que poderia ter sido caso sobrevivesse à catástrofe. Um prefeito comunista de São Paulo? Uma contradição em termos ou um decalque do PT, criador patenteado da fórmula. No caminho da inédita conversão da maioria social em maioria política, o confronto simultâneo com a ditadura e a combalida tradição vanguardista das organizações leninistas, o PT foi preparando o terreno para a recepção, digamos socialista para abreviar, de noções e entidades que também na Europa estavam estreando roupa nova, da redescoberta da democracia na esteira do repúdio ao mundo soviético em ruínas ao reconhecimento da centralidade dos direitos, passando pela reativação em nova chave da questão social. Graças à galáxia movimentista reanimada pelo PT nos anos 80, o país conheceu uma inédita reinvenção do “social”. Aquele mesmo social que na Europa foi criado para apaziguar o povo inconformado e frustrado pelo casamento da república dos iguais com a economia de mercado, no Brasil da dívida social de nascença, a nova esquerda concebeu o trabalho social como um prolongamento, quando não a finalidade, do engajamento político. E com isso, entre outras coisas, refundou o serviço público que a Era Vargas encaminhara e a Ditadura abastardara. Abriu-se o campo para uma outra cultura de governo, antecipada e alimentada em seu marco zero pelas setoriais do partido, como os veteranos devem lembrar e lastimar a anemia. Que o governo do social reinventado tenha dado no seu contrário é outra história que temos que investigar a sangue frio. A meu ver, a virada decisiva que tornou possível pensar seriamente em governar, desviando-se da estratégia clássica dos dois passos seguida pela esquerda clássica (poder popular só depois da aniquilação do poder burguês), deveu-se à descoberta movimentista da centralidade da política enquanto ato fundador de uma esfera emancipada do mundo das necessidades. A Transição propriamente dita pode ser descrita como aquele tempo conjuntural específico em que o dogma materialista da política como luta e dominação foi abandonado e arquivado. Quem jamais sonharia com políticas públicas de esquerda arrancadas de um poder de Estado redescrito como uma agência fornecedora de bens públicos na terra do patrimonialismo selvagem? E mais, em gestão de esquerda de políticas públicas? Resumo de época: nos engajamos, e cada vez mais participativos, nunca nos governamos tanto. É preciso tirar o chapéu. Pela primeira vez governar, em sentido amplo, de um mutirão de periferia ao gabinete de um mandato, produzia conhecimento social inédito e seus agentes específicos, uma espécie nova de intelectual público, em cuja caixa de ferramentas se encontrava um sem número de novas habilidades, do militante-socorrista ao pesquisador em missão. Saúde pública e saneamento básico, para dar exemplos antípodas, podiam agora gerar saberes combativos e de fronteira. Ocorre que por essa vertente, a tradição militante de que falávamos, no momento mesmo em que rejeitava a redução da política seja à dominação dos homens ou à mera administração de coisas, reencontrava uma outra costela de Adão do governo do Brasil, a dos assim chamados homens públicos, tanto faz, ou muito pouco, se conservadores, liberais e finalmente desenvolvimentistas, que simplesmente, ao começar do nada, consolidaram o papel exclusivo do Estado no processo, violento ao seu modo, de desentranhar algo parecido com um país de uma colônia de exploração mercantil. Miragem ou não, o fato é que ergueram um Estado peculiar, sempre na iminência de ser devorado pela praga nacional do patrimonialismo, por sua vez, como lembrado lá atrás, senha para o toque de reunir de todas as vocações para a responsabilidade que animam a tradição crítica brasileira, cujo lugar geométrico, de um modo ou de outro, encontra-se nesse aparato governativo a ser reconstruído ao término de cada ciclo predatório. Ao também se tornar, ao seu modo próprio, governo, a tradição militante, transfigurada pelo petismo que encorpava, cruzou o caminho da outra, insuflando-lhe nova vida por assim dizer retrospectiva, reconhecendo-se sem dificuldade em figuras exemplares como Celso Furtado, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro etc. completando-se a conversão da classe trabalhadora organizada ao esforço nacional de desenvolvimento do poder do Estado. Tanto mais que este poder não definhou com as privatizações, pelo contrário, aumentou sua capacidade de estreitar os laços entre todos os agentes concernidos pela acumulação, nela incluída os fundos ligados ao sindicalismo financeiro. Falta mencionar, mas apenas mencionar, a terceira perna desse governo do Brasil que, em conjunto ou sucessivamente, tucanismo e lulismo consolidaram. A redescoberta da política, como se viu, deixando para trás como relíquia arcaica a política da luta de classes, em qualquer de suas duas versões antagônicas, liberal e socialista, recebeu sangue novo também da reviravolta gestionária do mundo corporativo, que por seu turno também reinventou o social, mais exatamente a responsabilidade social, e tudo o mais que daí se segue, anunciando que a política dos políticos era mesmo o que as pessoas pensavam, um lixo. E tudo com muita participação e sociedade civil ativa e propositiva. Perversa ou não, deu-se um confluência inédita, com o aparato estatal e adjacências operando segundo a mesma lógica gerencial. Não é que a reinvenção petista da política tenha sido anulada ou sequestrada, simplesmente seus futuros parceiros se puseram em movimento ao também se darem conta que seu público alvo se movera. Juntando as três pernas dessa fórmula tripartite de governo do país, teremos enfim identificado, na sua real natureza de tecnologia social de poder, o famigerado dispositivo chamado Neoliberalismo. O PT foi um de seus inventores. Ao beijar a cruz estava mesmo contemplando sua própria imagem no espelho do capitalismo contemporâneo. Estava certo. Se então é para falar em “desgaste”, ele se refere ao conjunto da obra em seus três atos e atores. Esse o alvo real das manifestações de Junho e de tudo o mais que veio depois. Os que imaginam surfar daqui pra frente no levante coxinha vão quebrar a cara se acharem mesmo que o petismo é o único alvo da raiva geral.

A esquerda está fadada a fazer concessões?

Como qualquer um que não seja psicopata. O problema é que em mais de uma ocasião, e não por acaso em alguns momentos decisivos, o PT exagerou na dosagem do princípio de realidade. Foi assim com a Carta aos Banqueiros em 2002. Mas agora, no momento em que lhes respondo, ao anunciar um Ministério que deixaria Collor enrubescido, poucas semanas depois de entregar a política econômica do novo mandato a um mero executivo da alta finança que acabara de derrotar nas urnas, embora os bancos lhe tivessem financiado a campanha tão generosamente quanto a do seu adversário, a Presidente Dilma deu um passo a frente em direção a um princípio novo, o da irrealidade. É forte a impressão de completa desarticulação, de catatonia profunda mesmo. Pulsão de morte? Ante tamanho destrambelho decididamente a própria palavra “concessão” já não faz mais o menor sentido, se é que ainda fazia em nosso novo tempo do mundo, pois sempre encerrou um fundo de fé progressista no progresso, no caso progresso do esclarecimento social, onde o recuo de agora é a garantia do avanço mais à frente, assim na política como na guerra. Não mais. Até parece de encomenda para confirmar o pesadelo descrito pelo sociólogo Wolfgang Streeck, o alemão de que há pouco falávamos. Tudo se passa como se o capitalismo desorganizado estivesse desorganizando também a sua própria oposição, sem receita, não digo nem para salvá-lo in extremis, como fez quando sua sobrevida esteve por um fio à beira do apocalipse nazi, mas para escapar ela mesma, esquerda histórica, ao abraço dos afogados. Pois é esta a ideia nova em torno da qual estamos girando: o falso triunfo do capitalismo na Guerra Fria finalmente está nos levando a conceber o fim do capitalismo não como um evento mas como um processo, o fim de um fenômeno histórico que assim como começou deve acabar, mas um fim cujo desenrolar não seguirá nenhum plano, nenhuma toupeira vai escavando túnel algum, não se trata de mais uma crise de longa duração abrindo janelas de oportunidades para movimentos reformistas ou revolucionários. Como no fundo ainda esperamos por eles, o máximo que conseguimos discernir em meio à neblina, e repudiar com desânimo redobrado, são rebeliões primitivas que reforçam ainda mais a desordem. Ainda não aprendemos a viver sem receita. Aliás, foi mais ou menos isso que anteviu outro sociólogo, Silvio Mieli, num breve comentário em torno de suas primeiras impressões das manifestações de Junho. A seu ver, a idade épica das guerras e revoluções emendando umas nas outras, como na profecia verdadeira de Lenin, ou de Nietzsche, para as almas mais sensíveis, ficara definitivamente para trás, dando lugar a sublevações em que o corpo social se insurgirá através de uma série de atos profanatórios. Tudo somado, fazer ou não fazer “concessões” significava justamente naquele antigo tempo do mundo atrasar ou adiantar o relógio da história em cujo quadrante soaria a hora final. Só contemporizava quem julgava controlar o tempo, caso contrário era submeter-se à tirania da pequena política. Nossa imaginação continua prisioneira da ideia de uma intervenção salvadora que estanque uma hemorragia fatal, cortando o mal pela raiz. Em 2008, o diagnóstico era de morte iminente do sistema por falência múltipla financeira. À beira do precipício, os poderes centrais competentes não pensaram duas vezes: decretaram o estado de emergência econômica e torraram trilhões na operação de resgate, mas ficou a impressão de que salvaram o mundo na hora H. Pergunta de veterano inconformado com a falta de ideias e iniciativa da esquerda mundial, salvo denunciar o esbulho ciclópico: por que diabos não nos antecipamos e puxamos nós o freio de emergência? Sair à rua em massa e indicar a porta de saída. Estávamos é claro certos, o leite derramado sobre o qual chorávamos logo se espalhou para a Europa e levou à bancarrota os governos europeus mais vulneráveis etc. Não é esse o ponto. Mas sim a lembrança que não se apaga, nem deve, de que após três anos de uma guerra do fim do mundo, à qual ninguém conseguia mais pôr um fim, os bolcheviques disseram: vamos acabar com a guerra, expropriar a terra e distribuí-la aos camponeses. Fico um pouco encabulado tendo que lembrar essas coisas.

Que balanço, político e social, o senhor faz dos governos petistas, de Lula a Dilma? Em uma conversa que tivemos, o senhor cita um aspecto dos governos do PT que teriam retardado uma “desintegração social”. Poderia explicar melhor esse papel e o que o senhor chama de “desintegração social”?

Se falei em “desintegração”, só pode ter sido um lapso, memória involuntária de antigos temores, na verdade um grande medo imemorial. Me explico. A sinecura que hoje atende pelo nome de Ministério da Integração Nacional é a expressão residual e degradada de uma aspiração ancestral de todas as nossas capacidades e vocações para a responsabilidade, à esquerda e à direita, para empregar ainda essas duas muletas facilitadoras. Superar os impasses do inorgânico, na fórmula inaugural de Caio Prado Jr. (1942), tão bem lembrada por Maria Odila da Silva Dias, a desarticulação estrutural que remontava à oposição básica entre dois núcleos opostos herdados da condição colonial, o polo metropolitano dos negócios de ultramar e o periférico, o inorgânico propriamente dito, a imensa franja de desordem em que viviam os desclassificados sociais, desgarrados da produção comercial-escravista. Sobretudo a partir das rebeliões da Regência, está claro que o fantasma é um só, tanto na visão dos formadores do Estado, sejam eles conservadores ou liberais, quanto na dos progressistas do futuro, a ameaça representada pelas forças de desagregação que a autonomia política então recente exponenciara. Entre esses fatores de desagregação, não ameaçava menos a assim chamada anomia dos oprimidos e marginalizados. Sob as mais diversas roupagens, da pacificação sangrenta dos separatismos à repressão selvagem dos inconformismos sociais, tanto o Império quanto o Estado Novo e a Ditadura de 64, se defrontaram e combateram o mesmo espectro da desintegração do agregado território-população, alternando a violência extrema que se sabe com inovação institucional, sendo a maior delas, até então, a legalização varguista do mundo urbano do trabalho. O objetivo era um só, segurança. De preferência com “desenvolvimento”, é claro. Aliás um projeto estratégico originalmente militar, como uma vez por outra relembra o cientista político José Luiz Fiori. Tivesse ou não clareza a respeito, a esquerda incorporou esse pesadelo das elites dirigentes sobretudo depois que elas começaram a dar sinais de que estavam se livrando daquele velho complexo tutelar. Daí a paulatina reabilitação do varguismo e do populismo desestigmatizado, e mais recentemente, coroando a obra, tive notícia de que o próprio lulismo também se compreende como herdeiro legítimo da missão histórica de superação dos supracitados impasses do inorgânico. Não estou dizendo que não, pelo contrário, só que, invertendo o sinal, lembrando que, no caso presente, o do Brasil contemporâneo, que emergiu do colapso da modernização, que por sua vez se declarou na hora mesma em que a Ditadura passava o bastão, superar o inorgânico passou a significar antes de tudo retardar por um lapso temporal, que hora e meia parece se encerrar, a desintegração cuja ameaça paira sobre o país desde a anomalia de seu nascimento, ao entrar de marcha ré na era do capital. Pelo menos a ênfase contraintuitiva do meu juízo talvez se deixasse explicar melhor se pudesse retroceder até os anos 80 de descalabro inflacionário e sua carga de desmoralização social, o auge da crapulização Collor da mesma elite que vendera a alma durante a Ditadura. Mas foi sobretudo a percepção de que o cinismo dos dominantes contaminara a violência dos pobres urbanos, condenados a sobreviver na adversidade, o que mais contribui para que o sentimento do mundo à esquerda naquela quadra de agonia fosse o de uma desintegração prestes a se consumar. Até que o lulismo elaborou sua estratégia de contenção sobre a plataforma do capitalismo de compadres armado pelas privatizações tucanas. Elaborou socialmente, imaginando estar transferindo poder ao trabalho que a reestruturação produtiva justamente desorganizara. Poderia resumir da seguinte maneira. Como a construção da sociedade brasileira do trabalho, que Getúlio Vargas empreendera na forma de uma “cidadania regulada”, na frase famosa de Wanderley Guilherme, fora definitivamente arquivada, inclusive como sonho ou utopia, como vimos na análise de Adalberto Cardoso, pensando restaurá-la, o lulismo simplesmente forjou uma outra cidadania sucedânea, e não menos eficiente em suas funções estabilizadoras e de legitimação da desigualdade, que poderíamos chamar de cidadania cadastrada. E não me refiro apenas ao 87 milhões de brasileiros listados no sistema de cadastro único do Governo Federal, o principal muro de arrimo, cujo alicerce é um real desempenho de urgência moral e cuja oportunidade histórica a paranoia direitista de hoje está ajudando a enterrar sem medir as consequências, como é próprio da atual lógica autodestrutiva do sistema. No lugar do trabalhador, seu ofício e o correspondente benefício, o reconhecimento pela inclusão num cadastro, que não é arquivo morto, mas precisa ser movimentado sem parar. O cadastro, escancarado ou não, é o principal dispositivo de governo desde que o capitalismo se tornou um sistema para poucos. Do correntista num banco de varejo, ao prestamista e seu carnê, passando pelo professor universitário e suas agências de fomento, até e principalmente os lutadores sociais se esgotando no esforço de ser apanhado na rede de algum cadastro, é muito raro encontrar algum infeliz que não esteja prestando contas a algum dispositivo do gênero. Todos dançando para não dançar, como se dizia a três por dois. Ocorre que essa dança é tudo menos colaborativa, ela tende a construir mercados concorrenciais entre os próprios cadastrados, alguém estará sempre furando a fila de alguém. Nestas condições, é muito compreensível que cedo ou tarde gratidão se transforme em ressentimento. E que a implosão em curso de todo o sistema da cidadania cadastrada se deva menos ou quase nada ao encolhimento conjuntural do cobertor do que ao custo moral, esse sim excessivo, de carregar tal fardo de responsabilizações e suas contrapartidas. Mais uma vez, Junho pode ter assinalado a entrada em cena de uma cidadania insurgente de novo tipo, para falar como James Holston.

O avanço da direita no Brasil, para o senhor, tem relação com essa “decepção” com o PT? Sem deixar de lembrar, claro, que a direita avança em muitos outros países, parece um “movimento” global.

A decepção com o PT é uma exclusividade da esquerda. Até a mágica lulista o povo sempre o viu com desconfiança e pragmaticamente votava na direita que por sua vez nunca deixou de desprezá-lo e agora odeia por julgá-lo irremovível. É claro que não contaram com a benção de uma máquina de escândalos. Mas não é menos revelador de todo o enrosco de autoengano em que nos metemos que só estamos notando agora que a direitização é uma realidade em movimento no mundo. Simplesmente fomos dopados pela trégua lulista. Um armistício conservador, e passamos a acreditar que a pacificação social continuava avançando juntamente com a quarta população carcerária do mundo. Com o fim do cessar-fogo, a guerra voltou e não dá mais para recuperar o tempo perdido com o adeus às armas. Nem seria esse o caso, nenhuma refundação resolveria nada, os termos da luta presentista são totalmente outros, mas não vou me repetir ainda mais.

O caso petista de concessões à direita e ao capital não é isolado. Temos o Evo na Bolívia, elogiado pelo FMI; o Hollande na França, que deu uma guinada à direita, enfim. Como o senhor vê esses governos “populares e progressistas” terem que fazer alianças com setores de direita e com o capital? É possível reagir ou escapar a esse “cerco” (do poder econômico)?

Guinada à direita do Hollande é força de expressão. Um bom teste europeu será o Syriza, caso chegue lá. Mas seria o caso de chegar lá? Lá onde a Troika o aguarda para comê-lo cru? Seja como for, logo veremos. Passemos aos autodenominados governos de esquerda na América Latina. Espero ter deixado claro que considero a expressão governo de esquerda se não uma anacrônica contradição em termos, algo que não sabemos o que seja, salvo, bem entendido, a inovação petista que procurei identificar. Não condeno ou aprovo os governos Lula-Dilma por julgá-los mais ou menos de esquerda ou de direita, o que seria uma rematada tolice, como já devo ter dito. Não me parecem argumentos a favor ou contra constatar tais alianças ou concessões. Afinal o que se espera do neoextrativismo a essa altura da vida? Não vale a resposta automática: financiar a coesão social. Adiamos o desastre com uma mão, enquanto o aceleramos com a outra. Qual a mão direita, qual a esquerda? Seja como for, o fato verdadeiramente novo que estamos testemunhando nesses países híbridos é que a roupa nova do antigo senso comum nacional-popular latino-americano deriva da circunstância inédita de estar se reapresentando em um cenário totalmente inesperado, a resistência e mobilização dos povos originários, cujo renascimento se dá em plena derrocada de toda uma civilização, no caso a do capital, verde ou não. Se a crise é terminal, o Bem Viver (sumakkawsay) algo terá a dizer no capítulo dos fins do capitalismo. Se o caso é de mera sobrevida, o capitalismo de recursos naturais, pois é disto que se trata, certamente terá a última palavra, mas o empate será mesmo catastrófico.

O que o senhor espera do novo mandato de Dilma? Os acenos são mais concessões à direita… Há esperança para um governo mais à esquerda?

Depende do fuso histórico da pergunta. No antigo, não espero nada, ou melhor, nada de novo. Nem a reviravolta pós-eleitoral tem novidade. A Presidente reeleita fez o que até as pedras de Brasília sabiam que faria, menos o seu eleitorado, que mesmo assim não deixaria de votar, tal o ambiente de luta mortal entre torcidas do mesmo time. Até o jogo duplo ensaiado pelas esquerdas, reunidas em frente única sob pretexto de combater a avalanche coxinha, é requentado. O teatro de sempre, o establishment político de turno se divide em dois, uma metade vai para a rua e pressiona a outra metade palaciana a ceder alguns anéis, a qual reage na mesma moeda de troca, até que o equilíbrio se desfaça e o jogo recomece. Foi assim com Getúlio e seus dois partidos, o desfecho foi trágico, mas ganhou tempo para o mesmo jogo ainda ser jogado por Jango, com o desenlace que se sabe. Uma terceira encenação, se ocorrer, sairá de cartaz em plena temporada. Se lhe desse uma resposta no fuso de agora, começaria a me repetir lembrando que esta não é a boa expectativa, e me voltaria a repetir dizendo que, sendo o tempo político de horizonte zero, certamente haverá carta nova no baralho, mas o baralho será o mesmo, gerencial e penal, muita Lei e Ordem com n programas “criativos” disso e daquilo se multiplicando como fogo de artifício enquanto a única demanda a realmente ser atendida será a de mais polícia. E desta vez não será trivial, não se trata de mera demanda por mais segurança pública, como de hábito. Literalmente, o tempo é outro. Um exemplo. Dentro de dois meses é bem possível que seis milhões de paulistanos não tenham uma gota d’água na torneira. Deixo de lado a gestão criminosa dos recursos hídricos pelos governos de plantão, seria chover no molhado, com perdão do péssimo trocadilho. É que não adianta mais trocar de governo, tanto é que situação e oposição entraram calados e saíram mudos na campanha, mal se tocou no clima de juízo final que se aproxima. Logo faremos diretamente o experimento de nossa condição intrinsecamente apolítica nessas horas em que as respostas humanas parecem se eclipsar. O abismo entre o que se sabe e o que se faz a respeito do aquecimento global, volto a repetir, não é apenas governamental, pior até, ou principalmente, o negacionismo é popular, como se os circuitos cerebrais das pessoas estivessem enovelados para não processar nenhuma informação a respeito. Por mais que saibam, não acreditam nos profetas da desgraça, sobretudo quando anunciam um desastre que mal se distingue em sua consumação em câmera lenta da rotina diária de milhões de urbanoides. E o poder de polícia nisso tudo? Como certamente gabinetes de crise devem estar cozinhando os mais variados planos de contingência, logo veremos. Fala-se nos corredores até de evacuação em massa (?!). É nessas horas que o poder soberano de exceção reemerge em todo seu hipnótico esplendor. A reeleição consagradora de um dos agentes da desgraça como o governador de São Paulo é uma confissão de impotência, carta branca que no seu devido momento será sacada. Dizem os especialistas em eventos extremos que o estado de emergência que eles deflagram constituem crises sem inimigo, ao contrário das situações de guerra, no entanto, basta ouvir o que um Oscar Oliveira (liderança que se formou na revolta da água em Cochabamba) está dizendo, para saber que a guerra da água faz tempo se desenrola em nosso continente e que dessa vez não nos defrontaremos mais com os nosso contendores de sempre no processo de acumulação por despossessão, governos e corporações associados, os inimigos estarão por toda parte na briga de foice entre cidadãos e comunidades pelo destino da água. O que seria uma resposta ecossocialisa, que não fosse mero saludo a labandera? É bem possível que se inaugure um novo período de assassinatos políticos com amplo apoio popular. Há armamento novo na praça e muita vontade de testá-lo, ou pelo menos queimar o estoque antigo.

E da direita nesse novo mandato? Os recados até agora é que será uma briga enorme, um desassossego, uma grande pressão.

Por agora está sossegada, afinal ganhou. O recado é esse mesmo, e bem entendido dará para esperar 2018 numa boa. É até bom que as esquerdas convoquem jornadas nacionais de luta como a de 11 de julho de 2013, o fiasco previsível até contribuirá para o desfecho que todos esperam, novamente numa boa. Agora, se vocês estão falando da luta real, não tenho como saber, nem ninguém. Acontece que a esquerda produtivista além de derrotada demonizou o pessoal que sabe brigar. Com que roupa virão desafiar o que quer que seja?

Falamos hoje em “antipetismo”, um esforço pela desconstrução do partido que traz aspectos preocupantes, de intolerância – houve ataques físicos a militantes petistas ou mesmo apoiadores. Como o senhor vê essas manifestações intolerantes e que lição tirar?