No limiar do fim dos tempos: Walter Benjamin, messianismo e fascismo

"É importante, portanto, destacar que o nazismo não rompeu simplesmente com o cristianismo: ele o reinterpretou de forma violenta e escatológica."

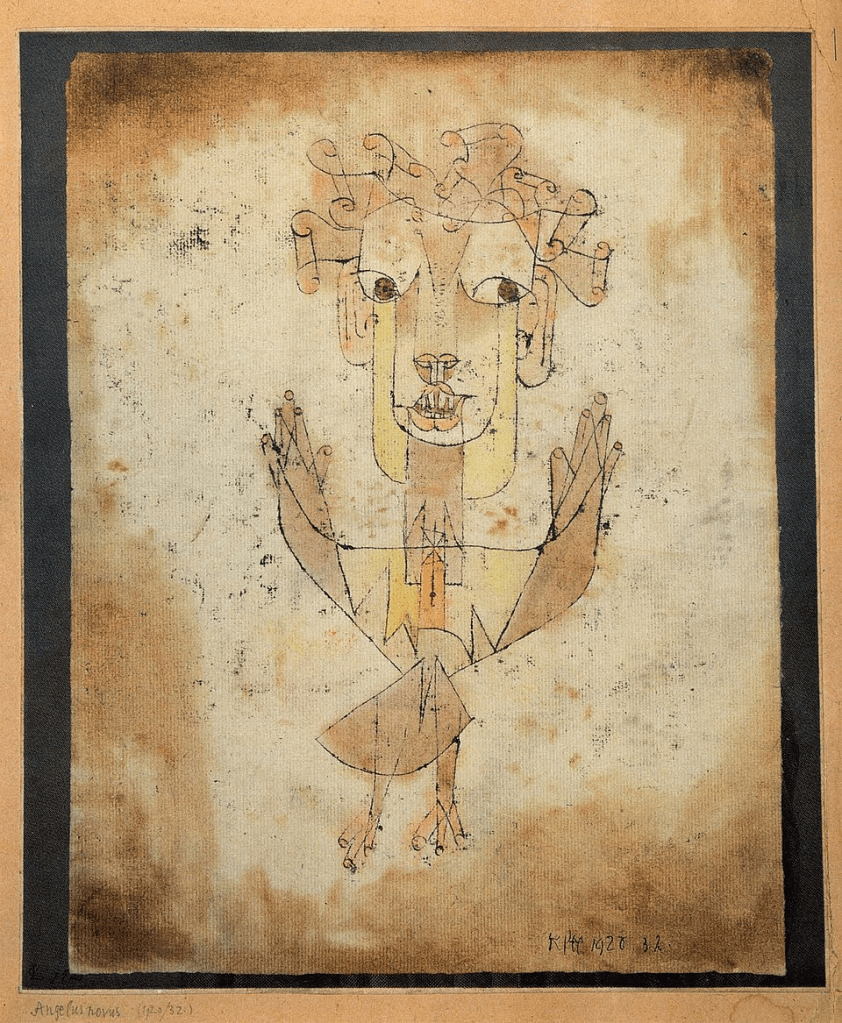

“Angelus Novus” (1920), Paul Klee. Imagem: Wikimedia Commons

Por Bruna Della Torre

“O Messias não vem apenas como o salvador, ele vem também como o vencedor do Anticristo.”

— Walter Benjamin, “Sobre o conceito de história”

Poderia o fascismo ser considerado, mais do que uma ideologia, um regime temporal? Haveria algo que poderíamos chamar, hoje, de “temporalidade fascista”? Considerando a ideia de que a história e, portanto, o tempo são fenômenos de caráter político, será que faria sentido perguntar se o fascismo produz algum tipo de inflexão temporal ou mudança na maneira como pensamos e experimentamos a temporalidade?

Essas perguntas, que orientaram o workshop “After the future: Apocalypse, Fascism and the politics of time”1 [Depois do futuro: apocalipse, fascismo e a política do tempo], partem da sugestão feita por Naomi Klein e Astra Taylor (2025) de que estaríamos vivendo um “fascismo do fim dos tempos”, cuja diferença principal em relação ao que poderia ser chamado de “fascismo clássico” seria uma espécie de “apocalipse nu” ou “apocalipse sem redenção” – para utilizar uma imagem de Günther Anders que Klein e Taylor não utilizam. Ainda em outros termos, um fascismo incapaz de oferecer uma promessa real de futuro para seus adeptos, e que assume o fim como seu destino último e força motora — uma redundância cheia de consequências. As perguntas dialogam também com o texto de Oxana Timofeeva “The End of the World: From Apocalypse to the End of History And Back” (2014) [O fim do mundo: do apocalipse ao fim da história e de volta], que propõe um “comunismo catastrófico”: uma proposta de abandono de qualquer esperança messiânica e o tratamento da história a partir do “apocalipse em tempo real”; perspectiva que assume que “não vai piorar, já está pior” (uma espécie de continuação circular das reflexões de Slavoj Žižek sobre a necessidade de abdicar de políticas baseadas na esperança, que precisam ser repensadas com urgência).

Nesse diálogo, coube a mim discutir as teses “Sobre o conceito de história” (1940), de Walter Benjamin. É a partir delas, e em diálogo com os textos acima e outros mais, que proponho algumas pistas para responder a essas perguntas (ou melhor, ampliá-las).

Quando tratamos desse ensaio de Benjamin, a questão da temporalidade (associada ao conceito de história, com o qual Benjamin revolucionou a teoria crítica) normalmente é apresentada de forma dualista. Há uma temporalidade homogênea e vazia: a temporalidade da catástrofe e do progresso que, para Benjamin, são uma coisa só. O oposto da temporalidade desse sempre idêntico é a temporalidade messiânica, que para além da referência religiosa judaica (já comentada em detalhes por Michel Löwy em Walter Benjamin: aviso de incêndio), reúne a ideia de Marx de que a história ainda não começou (isto é, ainda estaríamos na pré-história da humanidade) e inspira-se tanto nas reflexões filosóficas de Henri Bergson sobre a durée quanto na grande formalização literária dessa experiência por Marcel Proust. Essa concepção exige, portanto, repensar a diferença entre história e historiografia; a história como ação coletiva dotada de um tempo qualitativamente constituído e, por outro lado, a história como sucessão de espaços de tempo quantitativamente divididos. O tempo messiânico tem algo de sincrônico que envolve “o evento” e está ligado à redenção (e à espera por ela, que reúne gerações). Os conceitos de “lampejo” e de “imagem dialética” – que eliminam a separação temporal entre os momentos de força messiânica – compõem o cerne dessa concepção histórica.

Considerando o nível de abstração da diferenciação marxista entre “história” e “pré-história” que orienta as teses de Benjamin, a resposta imediata à pergunta sobre o fascismo como um regime temporal é simples: o fascismo seria parte do continuum da catástrofe que caracteriza a pré-história (ou a pseudo-história) da humanidade. Seu tempo também é vazio e sem qualidade. É mais uma catástrofe dentre tantas catástrofes e, portanto, representa mais continuidade do que interrupção. A temporalidade do fascismo, pouco discutida por Benjamin nas teses, também é insuficientemente salientada pela maior parte de seus comentadores, que normalmente se atêm à crítica que Benjamin faz à social-democracia alemã derrotada pelo nazismo e ao argumento de que a crença no progresso da história explicaria, em grande medida, o colapso do socialismo alemão.

Mas há duas exceções que permitem rever esse problema, descer um degrau de abstração e propor algumas reflexões sobre a temporalidade do fascismo. Ou seja, a ideia aqui é complicar um pouco essa leitura dualista de Benjamin e discutir como seria possível afirmar – a partir de suas reflexões – que a temporalidade do fascismo ao mesmo tempo faz e não faz parte desse continuum da história.

A primeira dessas leituras é a de Paulo Arantes que, em “Benjamin a (?) um minuto do fim”, retoma a sugestão de Susan Buck-Morss segundo a qual a filosofia de Benjamin seria atravessada por uma “metafísica da espera”. A partir dessa chave, ele distingue duas formas de espera próprias ao tempo homogêneo da catástrofe – ambas engendradas pelo tédio, um dos grandes temas benjaminianos herdados de Baudelaire e da Stimmung do século XIX, mas orientadas em direções opostas. De um lado, a espera pela revolução redentora, já amplamente comentada pela fortuna crítica de Benjamin; de outro, a espera pela guerra, pelo fim do mundo e – eu acrescentaria – pelo fascismo. Arantes destaca não apenas a força política do tédio na obra de Benjamin (compreendida equivocadamente por muitos intérpretes como um afeto exclusivamente “de esquerda”, quando também operaria à direita), mas sobretudo a possibilidade, decisiva para o argumento aqui desenvolvido, de pensar uma outra forma de ruptura do continuum histórico: uma ruptura nada redentora, que introduz um elemento menos explorado no horizonte das reflexões benjaminianas sobre tempo e catástrofe.

A segunda exceção é Fredric Jameson, que talvez seja quem melhor compreendeu (e expôs de modo mais convincente do que qualquer outro comentador) o papel da teologia nas teses de Walter Benjamin, a partir de uma perspectiva marxista. Essa questão está diretamente ligada ao que pretendo discutir aqui. Jameson explica por que, para Benjamin, o materialismo histórico deve tomar a teologia a seu serviço (mantendo-a escondida como no caso do autômato que joga xadrez, a que alude em “Sobre o conceito de história”) para poder ganhar todas as partidas e, como defendem as teses benjaminianas, enfrentar qualquer desafio. Em Benjamin Files, Jameson sustenta que, mais do que uma crença, a teologia funciona no pensamento benjaminiano como um código: um código de que Benjamin necessita para afirmar que o passado pode ser transformado (em contraste com a reação de Max Horkheimer ao texto – que dava a tônica da esquerda da época – para quem a injustiça passada seria irremediável). Trata-se, portanto, menos de um modo de crer do que de um modo de ler a história. Nesse sentido, Jameson segue uma sugestão de Michael Jennings em sua biografia de Benjamin e discute como Benjamin mobiliza, nesse ensaio, a noção de “apocatástase” (do grego apokatástasis, “restauração”, “retorno ao estado original”) como uma espécie de força garantidora da redenção do passado, isto é, da redenção dos mortos. A apocatástase designa a restauração final de todas as coisas: a ideia de que toda a criação – inclusive o mal, o sofrimento e até mesmo os condenados – será, ao fim dos tempos, redimida. Como observa Jameson, essa teologia negativa benjaminiana, articulada ao marxismo, constituiria uma forma de desenvolver categorias coletivas e fornecer acesso ao Histórico. Benjamin reuniria, em sua concepção de história, apocatástase e juízo final, pois o momento da redenção seria também um julgamento dos momentos que o precederam – um conjunto de instantes em que permanece aberta a possibilidade de apreender o impulso de redenção transmitido de uma geração a outra, finalmente reunidas. A apropriação revolucionária do Jetztzeit – tempo do agora – seria, desse modo, simultaneamente ruptura violenta do tempo (apocalipse) e redenção (apocatástase); fim e verdadeiro recomeço. Esse caráter “retroativo” da história em Benjamin estaria ligado, segundo Jameson, menos a um suposto pessimismo ou abandono do futuro (lembremos que Benjamin quer puxar o freio de emergência não para parar a história, mas para de fato dar início a ela) do que ao reconhecimento de que a própria ideia de futuro contém um elemento metafísico: o futuro tem um caráter transcendente porque ainda não existe e, nesse sentido, situa-se fora da temporalidade. O futuro, como tempo do progresso, implica também tomar como garantido algo que ainda não é e projetar, nesse porvir, uma identidade com o presente. Daí a importância da teologia em seu pensamento: ela introduz a esperança de um futuro que a filosofia pode tratar apenas de forma especulativa. Essa esperança, conclui Jameson, assume a forma de um afeto messiânico – uma figura da utopia, assim como o messias é uma figura da luta. Em resumo, Jameson sugere que o messianismo e a teologia – por serem um código (e, talvez, uma maneira de contornar certas questões filosóficas), não uma crença – funcionam de forma laica no ensaio de Benjamin. Mais que isso: a sugestão é que o recurso à teologia (que deve permanecer escondida como o anão que move o autômato) oferece algo que faltava ao marxismo naquele momento (e talvez hoje ainda lhe falte): a esperança.

Mas as teses contam a história de um anjo cujas asas são paralisadas pelos ventos que sopram do Paraíso, de um messias que luta contra o anticristo, da ideia apocalíptica de que nos encontraremos de novo no momento final. Se tudo isso é um código – aqui me parece que Jameson tem razão –, por que esse código? Por que o código messiânico? O vocabulário religioso sempre me pareceu excessivo nesse ensaio, em comparação com outras obras de Benjamin – e penso que a origem judaica do autor não explica tudo, embora também seja parte da explicação. Minha intuição é que esse excesso tem uma razão política contextual específica, que elucidaria também (digo por minha conta e risco) o outro lado da espera de que fala Paulo Arantes: o da espera pela guerra e pelo fascismo, que, de certa forma, também marca uma ruptura com o tempo vazio e homogêneo que caracterizou o capitalismo do século XIX analisado por Benjamin (e que informa a noção de progresso nas teses). Essa razão pode estar ligada ao caráter messiânico do próprio fascismo – um silêncio eloquente no ensaio de Benjamin.

Por muito tempo, a historiografia oficial tratou o fascismo como um movimento laico – suas principais referências, como se aprende na escola, são clássicas, especialmente a Grécia Antiga e sua mitologia. Aliás, o fascismo é muito mais associado ao mito do que à religião; nó este que a Dialética do Esclarecimento de Theodor W. Adorno e Max Horkheimer buscou reatar, e que permanece um dado pouco discutido pela teoria crítica. Mas o fascismo – e aqui me atenho ao caso alemão, por razões óbvias, já que se trata de um texto sobre Benjamin – teve um forte caráter religioso, messiânico e milenarista que, em alguma medida, pode explicar por que a mobilização da teologia por Benjamin é uma espécie de contraponto ao contexto político que vivia. Ou seja, para além das necessidades internas que destacam Jameson e outros comentadores, existiria também, por assim dizer, uma referência externa que aparece internalizada de maneira quase imperceptível no texto. A importância disso, como buscarei salientar, ultrapassaria também o debate apenas sobre a fortuna crítica benjaminiana.

O nazismo, conforme destaca cada vez mais a historiografia contemporânea, foi um movimento milenarista religioso-político, e não apenas uma ideologia secular ou irracional. Seria preciso, então, levar a sério a estrutura escatológica, messiânica e apocalíptica que organizou tanto a imagem (e a autoimagem) de Hitler quanto a adesão popular a esse regime. O nazismo funcionou como uma religião política plena, mobilizando afetos, rituais, promessas de redenção, noções de sacrifício e uma narrativa de salvação coletiva. Hitler não se apresentava apenas como líder político, mas também como uma figura da providência, investida de missão histórica. Nessa chave, um de seus discípulos, Andreas Dees, testemunhou em Die alte Gardespricht que “em termos religiosos sou católico. E então escutei o Führer. O que ocorreu em mim, então, é difícil de descrever. Eu passei a conhecer, então, o Homem, o movimento e mais nada”.

As referências bíblicas em seus discursos (e de seus apoiadores) são inúmeras. A linguagem recorrente de destino, fé, missão, sacrifício, purificação e redenção em seus discursos não é retórica vazia, mas um dos principais núcleos mobilizadores do movimento. Hitler acreditava em sua missão e colocava-se também como instrumento da Providência. Essa autocompreensão messiânica consolidou-se progressivamente; Hitler passou do papel de profeta (ele fazia referências a João Batista em seus discursos na década de 1920, colocando-se como o precursor, o “drummer”, que anuncia a mudança) ao de Führer-messias na década de 1930.

É importante, portanto, destacar que o nazismo não rompeu simplesmente com o cristianismo: ele o reinterpretou de forma violenta e escatológica. Em um discurso de 8 de novembro de 1943 na Löwenbräukeller de Munique, Hitler declarou:

“Por fim, gostaria de dizer algo àquelas pessoas que insistem em falar comigo sobre religião: eu também sou religioso – profundamente religioso em meu íntimo – e acredito que a Providência põe os seres humanos à prova. Aqueles que não suportam as provas impostas pela Providência, que são por elas destruídos, não estão destinados, pela própria Providência, a coisas maiores. É uma necessidade natural que, após essa seleção, apenas os fortes permaneçam. “

Hitler rejeita o Cristo sofredor e humilde e exalta o Cristo guerreiro do Apocalipse, o juiz que extermina os inimigos no fim dos tempos. O nazismo evocava a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial para defender a batalha do bem contra o mal, a batalha que iria acabar com todas as batalhas (sua ideia de paz perpétua, baseada numa noção imperialista ao mesmo tempo capitalista e religiosa, suscita todo um imaginário messiânico que Trump, hoje, emprega para afirmar que vai pôr fim a todas as guerras). Ou seja, trata-se de um cristianismo da Parusia, não do Evangelho – como discutirei à frente, as semelhanças com o fascismo brasileiro não são mera coincidência. Essa releitura ecoou em setores importantes do protestantismo alemão, especialmente entre os Deutsche Christen, que articularam nacionalismo, antissemitismo e fé cristã. A ideia de um Reich milenar – um reino de mil anos – foi facilmente traduzida como cumprimento histórico do “venha a nós o vosso Reino”, deslocando a escatologia cristã para um projeto político imediato. A expressão Tausendjähriges Reich – o Reich de mil anos – não é, nesse sentido, simples exagero propagandístico. Ela se insere numa longa tradição cristã de expectativas milenaristas. O Terceiro Reich era pensado como o fim da história corrompida, o início de uma nova era, a restauração de uma ordem hierárquica “natural”. Os grandes comícios de Nuremberg (conforme se pode verificar no Centro de Documentação do Complexo do Congresso do Partido Nazista em Nuremberg) funcionavam como liturgias políticas, com forte carga simbólica e emocional, produzindo experiências coletivas de êxtase, comunhão e submissão – verdadeiros rituais de confirmação da fé no Führer-messias (algo que também aparece no cinema de Leni Riefenstahl). Numa carta enviada a Hitler quando estava na prisão, Goebbels escreveu sobre Mein Kampf: “o que você diz aqui é o catecismo de uma nova crença política que surge em meio ao colapso de um mundo secularizado […] você transformou nossa agonia em palavras que prometem salvação”. Ou seja, o messianismo nazista também se alimenta de uma longa tradição de milenarismo na Alemanha. Aliás esta é uma das dificuldades que nós, da esquerda, temos com o caráter religioso da política de extrema direita: afinal, como combater um imaginário, uma narrativa (vale lembrar que, antes de tudo, o apocalipse é um gênero literário) que está aí há milhares de anos moldando o pensamento ocidental?

Na época de ascensão de Hitler, havia igualmente uma série de correntes ocultistas e teosóficas que circularam na Alemanha e alimentaram o imaginário nazista. A chamada “Ariosofia”, por exemplo, combinava misticismo racial, uma leitura esotérica da história, a ideia de degeneração causada pela mistura racial e uma visão conspiratória do mundo – não é fortuito, aliás, que nesse contexto a superstição tenha sido um dos principais alvos da filosofia de Adorno (ou seja, suas intervenções não são frutos de mero preconceito político com o horóscopo (entre outros), mas possuem um fundamento contextual político). Outras organizações, como a sociedade “Thule”, funcionaram como laboratórios ideológicos em que o milenarismo racial foi sintetizado. Nesses círculos, a Primeira Guerra Mundial era vista apenas como o primeiro ato de uma batalha final, e a República de Weimar como sinal inequívoco da aproximação do fim (a crise da hiperinflação, a transformação da instituição familiar, o desemprego massivo, entre outros elementos, eram vistos como uma espécie de crise final). Esse ocultismo nazista não era meramente decorativo: ele oferecia uma cosmologia total, na qual raça, história e salvação eram partes integrantes. Tudo se passa como se houvesse uma combinação desses elementos místicos com um cristianismo lido de forma bélica. Inclusive o antissemitismo, nesse contexto, estava ligado ao imaginário religioso: os judeus não eram apenas inimigos sociais ou políticos, mas inimigos cósmicos (os traidores responsáveis pela morte de Cristo), identificados com o Anticristo, com a corrupção da criação e com a própria modernidade e seu cosmopolitismo. O messianismo fascista, nessa chave, também apresentava uma crítica do progresso: da decadência moral trazida pelas grandes cidades (Hitler odiava Berlim – cidade que, diga-se, até hoje serve de teste para saber a orientação política dos alemães), da desestruturação das famílias etc. O discurso do declínio alemão produzido pela modernidade (ainda que os interesses capitalistas estivessem no cerne do nazismo) era parte fundamental de sua ideologia. O progresso era denunciado como degeneração (esse o tópico de toda a Nova Objetividade de direita), decadência moral e dissolução orgânica da Volksgemeinschaft.

Adorno e Horkheimer discutem o caráter religioso do antissemitismo na Dialética do Esclarecimento, num misto de reconhecimento de sua origem sagrada e de recusa das explicações religiosas do fenômeno. De qualquer forma (ainda que “apenas” como ideologia), fato é que o nazismo se estruturou como uma luta apocalíptica: a sobrevivência do povo alemão, conforme mostram os discursos de Hitler e de seus apoiadores, exigiria a eliminação total do povo judeu, sendo esse o lado religioso do fenômeno (não se pode esquecer que os campos de concentração foram inicialmente construídos como prisões para comunistas; mas esse é assunto para outro dia). O genocídio aparece, assim, como um ato escatológico: não um meio instrumental, mas um ritual de purificação histórica e racial, necessário para inaugurar o reino milenar (discurso que se repete hoje na guerra contra o povo palestino).

A questão do messianismo nazista, logo, deve ser compreendida a partir de seu momento apocalíptico, no qual estão em jogo categorias centrais como salvação e condenação. Isso significaria que o fascismo não só tem um caráter religioso – ontem e hoje –, como também um messiânico, cuja temporalidade, ao orientar as pessoas para a batalha final, apresenta-se plena de sentido (ou, se quisermos, pseudossentido). Por isso, nas teses “Sobre o conceito de história”, Benjamin fala de um “verdadeiro estado de exceção” – não só porque o estado de exceção é a norma para os oprimidos, mas porque haveria, talvez, um pseudoestado de exceção instaurado pelo nazismo. Um tempo que passa a ser percebido como um tempo redentor – o que talvez explique porque temporalidade fascista seja tão fascinante.

No fascismo do fim dos tempos, com a crise climática, a guerra atômica na ordem do dia e a ansiedade produzida pela precarização e pela indústria cultural digital, na qual a espera se torna realmente insuportável, esse elemento é central. Os messianismos fascistas – que traduzem a ideia messiânica em líderes carismáticos (algo que não está em Benjamin) recorrem a uma promessa de salvação que não se projeta num além transcendente, mas que opera historicamente, trazendo a promessa de redenção para este mundo por meio da violência. Colocada em perspectiva, essa lógica permite também pensar o funcionamento contemporâneo de promessas salvíficas do neofascismo (quem vai para o bunker, quem vai para Marte, quem vai morrer sob o fogo ou afogada nas inundações). Em especial no campo evangélico (que orientou o fascismo à brasileira e que orienta em parte o fascismo trumpista, em combinação com o tecnocapitalismo e os cavaleiros do apocalipse do Silicon Valley), no qual a salvação tende a ser oferecida neste mundo – isto é, no qual a escatologia é mais presenteísta –, esse imaginário se torna ainda mais eficaz. Nesse sentido, o apelo evangélico pode ser ainda mais potente do que o católico, pois oferece uma promessa de futuro justamente quando o futuro nunca foi tão incerto. É daí que se pode falar do apocalipse como ideologia: não como mera crença religiosa, mas como uma forma de organizar a experiência histórica, o tempo e a expectativa coletiva. Não se trata, portanto, de um preconceito em relação à religião (como acusaram, por exemplo, alguns comentadores do filme de Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, mas do reconhecimento do papel efetivo que ela desempenha na vida social e política, independentemente das correntes dissidentes e minoritárias existentes no interior de cada tradição religiosa – vale lembrar que a própria leitura de Benjamin é considerada uma espécie de dissidência.

Para terminar, a pergunta que me parece possível desdobrar a partir desse contexto é: será que as teses podem ser lidas como um contraponto direto a essa lógica? Como pista interpretativa, é importante ir além da leitura que reduz o messianismo benjaminiano – como faz Peter Szondi (que, de resto, é um dos melhores intérpretes de Benjamin) – à esperança no passado ou à redenção dos vencidos. Trata-se, ao contrário e sobretudo, de luta. O messianismo de Benjamin é um gesto político que se opõe frontalmente ao messianismo fascista, não apenas no plano simbólico ou ideológico, mas na própria concepção do tempo histórico. Benjamin diz textualmente que o Messias vem para derrotar o Anticristo. É uma força messiânica que visa derrotar o falso messias; não se trata apenas de redimir o passado, mas de salvar o presente (e com ele, quiçá, o futuro). Benjamin foi um leitor atento da cabala, mas não um cabalista; sua apropriação do messianismo não é teológica, mas crítica. Ainda assim, ele percebeu com clareza que o fascismo se organizava como uma batalha espiritual, isto é, como uma política que se apresenta em termos religiosos, mobilizando afetos, promessas de salvação e imagens apocalípticas.

A presença contínua desse registro é hoje inegável: basta observar os discursos de figuras como Bolsonaro (vale lembrar o discurso sobre os principados de Michelle Bolsonaro em 2022) para perceber como a política segue sendo encenada como combate entre forças do bem e do mal. Benjamin respondeu ao seu tempo com um messianismo marxista – talvez uma resposta que não seja inteiramente a nossa, nem esteja mais disponível tal como formulada por ele. Ainda assim, como marxistas, não podemos ignorar o problema que ele levantou. Uma atitude condescendente em relação à religião não funciona. Tampouco é suficiente pensar que políticas que visem apenas a vida material – o que os cientistas políticos gostam de chamar de policy – serão suficientes. O que está diante de nós é, de fato, uma batalha religiosa, que atravessa também a subjetividade. Compreender a força desse imaginário e oferecer uma resposta que vá além do pluralismo liberal, que se exime de tratar do caráter religioso e messiânico do fascismo apenas afirmando que a religião é algo contraditório, é uma tarefa incontornável.

É nesse ponto que a ideia de um “fascismo do fim dos tempos”, discutida por Naomi Klein, ganha relevância. O caráter apocalíptico do fascismo contemporâneo é uma variação desse mesmo problema: não se trata de distinguir entre setores progressistas ou reacionários das diferentes religiões, mas de analisar como a política assume uma forma religiosa, estruturando o tempo e definindo seus inimigos. Trata-se também daquilo que eles oferecem e o que nós oferecemos: Benjamin destaca a esperança como afeto ativo que é capaz de interromper a catástrofe e talvez esteja nos alertando sobre a importância de uma proposta redentora em qualquer revolução digna do nome (mais do que meramente a promessa de um mundo menos pior, como era o caso da social-democracia da época, uma política de contenção do fascismo e nada mais – e como ainda em muitos aspectos se promete hoje). O marxismo contemporâneo, em grande medida, abandonou a questão da subjetividade (tudo que diz respeito a ela é hoje identitarismo para inúmeros setores da esquerda que ainda acham que a ênfase na transformação material é a única que vai convencer as massas). O resultado disso é a ausência de uma proposta revolucionária que leve em conta essa dimensão. Seria, talvez, preciso relembrar, com Benjamin, que a revolução se faz em nome da felicidade e que essa só pode ser coletivamente realizada. Por isso, a esperança, como afeto ativo, é importante aqui. Benjamin precisa da teologia porque o marxismo resignado de seu tempo (a social-democracia) também abdicou da esperança – da qual hoje está na moda, ao menos entre marxistas do centro do capitalismo, desdenhar. A esperança que, nos rincões do mundo, nada tem de luxo, é um impulso necessário (que muitas vezes acompanha a fome e a miséria), sem o qual não se levanta da cama – algo que as religiões entenderam muito bem.

Essa disputa também pode ser lida a partir das experiências afetivas do tempo. O tédio corresponde a uma espera ativa; a ansiedade, sua substituta no século XXI, a uma lógica de pseudoação. O messianismo fascista se apresenta como uma falsa saída para essa tensão. Essa temporalidade se articula a uma combinação específica do presente: de um lado, um mundo hiperadministrado, com estruturas sociais rígidas que mantêm o trabalho e a vida sob coerção absoluta; de outro, um cenário de colapso total, no qual muitas instituições deixam de funcionar – ou revelam que nunca funcionaram plenamente – e perdem sua fachada de eficiência. É dessa mistura entre ordem forçada e caos iminente que emerge a temporalidade fascista contemporânea.

A disputa entre esses modelos de temporalidade – tempo aberto e tempo fechado, luta sem garantias e salvação assegurada – é, em última instância, uma das chaves para compreender tanto o fascismo do século XX quanto suas reconfigurações atuais. Por isso, Benjamin, no limiar do fim dos tempos, ainda é nosso contemporâneo.

Notas

- O Workshop ocorreu no programa “Temporalidades do Futuro” do Instituto Latino- Americano da Universidade Livre de Berlim em 16 de janeiro de 2025. O programa foi resultado de uma colaboração do Instituto com o Centro Käte Hamburger de Estudos Apocalípticos e Pós-Apocalípticos de Heidelberg e foi oferecido com Eduardo Altheman e Jenny Stümer, que o organizou e propôs algumas das perguntas que busco responder aqui. ↩︎

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

Confira a chamada de artigos para o dossiê “Falar com becos sem saída”: Utopia, Catástrofe e Teoria Crítica, editado por Bruna Della Torre e Nicholas Brown a convite da Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, nº 18 (2026). Os textos (escritos em inglês, espanhol ou português) devem ser submetidos até 30 de abril de 2026. Mais informações sobre as normas de submissão no link abaixo:

***

Bruna Della Torre é pesquisadora de pós-doutorado no Centro Käte Hamburger de Estudos Apocalípticos e Pós-apocalípticos da Universidade de Heidelberg, onde também edita a revista Apocalyptica. Integra o comitê editorial da revista Crítica Marxista e o conselho científico de Constelaciones: Revista de Teoría Crítica (Madrid). Em 2023, foi Horkheimer Fellow no Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt (Otto Brenner Stiftung). Realizou pós-doutorado no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP sob a supervisão de Jorge de Almeida (2018-2021), com estágio de pesquisa na Universidade Humboldt (anfitriã: Rahel Jaeggi) e no Departamento de Sociologia da Unicamp sob supervisão de Marcelo Ridenti (Fapesp). Doutora em Sociologia (bolsista Capes), mestra em Antropologia Social sob a orientação de Lilia Katri Moritz Schwarcz (bolsista Fapesp) e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Durante o doutorado, realizou estágio de pesquisa na Universidade Goethe, em Frankfurt e no Departamento de Literatura da Universidade de Duke (anfitrião: Fredric Jameson), com bolsa da Capes. Tem experiência de pesquisa em e organização de arquivos. Com bolsa do DAAD, conduziu pesquisa no Arquivo Walter Benjamin/Theodor W. Adorno da Akademie der Künste, em Berlim, em 2014 e em 2019 e no arquivo de Oswald de Andrade (CEDAE/Unicamp) em 2011 com bolsa Fapesp. Em 2024, fez parte do projeto da International Herbert Marcuse Society de organização dos arquivos de Douglas Kellner, abrigado pela Universidade de Columbia. Foi, entre 2017 e 2018 e em 2021, professora visitante na UNB. É autora do livro Vanguarda do atraso ou atraso da vanguarda? Oswald de Andrade e os teimosos destinos do Brasil. É membra da coletiva “marxismo feminista“.

LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO ASSUNTO

Walter Benjamin: aviso de incêndio, de Michael Löwy

Uma análise erudita das teses de Walter Benjamin sobre o conceito de história, revelando sua riqueza de ideias e influências. O autor destrincha a complexidade das ideias de Benjamin, que articulou influências contraditórias e construiu uma síntese das relações da humanidade com o tempo.

O capitalismo como religião, de Walter Benjamin

Esta antologia, organizada por Michael Löwy, reúne textos escritos entre 1912, quando Benjamin toma parte no “Jugendbewegung” (movimento de juventude), do qual se distancia no início da Primeira Guerra Mundial, até seus anos mais decididamente militantes, passados no exílio, de 1933 a 1940. Trata-se de mostrar como Benjamin soube unir, na sua rejeição contundente ao capitalismo, impulsos oriundos tanto do romantismo alemão quanto do messianismo judaico e do marxismo libertário.

Descubra mais sobre Blog da Boitempo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário