O cinema impuro de Ruy Guerra

Foto: Fundo Correio da Manhã, 1968 (via WikiCommons).

Por Diogo Dias

Nos primórdios do cinema uma discussão que hoje nos soa ingênua tentava compreender se a nova técnica tinha vida própria como arte ou era dependente das formas artísticas anteriores, como o teatro, a literatura, a pintura, a música. Ainda na era do cinema silencioso, nomes como Jean Epstein, Germaine Dulac ou Dziga Viértov defendiam a especificidade do cinema a ponto de rejeitar qualquer influência da narratividade do teatro ou da literatura. Uma contaminação do cinema pelas demais artes impediria, segundo essa visão, o seu pleno desenvolvimento estético. Era o desejo de um “cinema puro”.

Já nos anos 1950, o crítico francês André Bazin escreve um texto que responderia não só à ilusão de um cinema puramente visual e baseado nas potencialidades da imagem em movimento, mas também à crítica cinematográfica moderna que exigia uma pureza criativa dos realizadores, que resultaria na política dos autores. Em “Por um cinema impuro — defesa da adaptação”, Bazin argumenta que:

“O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a pintura, são tão velhos quanto a história. Do mesmo modo que a educação de uma criança se faz por imitação dos adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi necessariamente inflectida pelo exemplo das artes consagradas.”1

Pois é dessa concepção impura, aberta, receptiva e criativa que o cinema de Ruy Guerra tem se constituído ao longo de mais de seis décadas de produção. Tanto é verdade que somente rótulo de cineasta não lhe basta. O moçambicano radicado — dentre outros lugares — no Brasil, também se destaca como compositor, dramaturgo, ator e escritor. Sua inquietude é condição para sua obra, que impõe ao público e à crítica que também se desloquem se quiserem estabelecer uma relação com seus filmes que não se resuma ao consumo ou à catalogação genérica.

É difícil captar uma assinatura de Guerra que não seja a da inconstância. Seus filmes dão saltos formais entre uma obra e outra. Nas estruturas internas encontramos um numeroso repertório de procedimentos que embaralham a categorização por gêneros e mesmo a formulação de seus discursos políticos não segue a linha óbvia das palavras de ordem ou da mera representação dos problemas sociais. Para se envolver estética e politicamente com seu cinema é preciso entrar no seu jogo aberto de inquietude e transgressões formais.

As camadas e experimentações que encontramos nos filmes estão repletas de referências das demais artes. Seja na presença marcante das adaptações cinematográficas da literatura de Gabriel García Marques (Erêndira, 1982; O veneno da madrugada, 2005), Antonio Callado (Kuarup, 1989) e Chico Buarque (Estorvo, 1998), seja nas parcerias com músicos do calibre de Milton Nascimento e Egberto Gismonti para trilhas sonoras originais, na teatralidade da direção de atores ou nas inspirações barrocas e modernas nas composições e cinematografia dos planos.

Pode-se dizer que a obra de Ruy Guerra toma o cinema mais como suporte do que como linguagem própria. O filme aparece como lugar onde se pode jogar com toda a herança das práticas artísticas, somando-se o movimento de luz e sombra, dotando as imagens e sons com a possibilidade de deslocamentos no tempo e no espaço projetado da tela. Assim, podemos ver e ouvir familiaridades com o improviso musical, com o teatro e a pintura modernos, com a música popular brasileira.

E, como não poderia deixar de ser, também o próprio cinema é fonte de inspiração, assimilação e citação. Depois de ter feito sua formação inicial no Institut des Hautes Études Cinématographiques (Idhec), em Paris, Guerra desembarca no Brasil com as imagens frescas da Nouvelle Vague e com um conhecimento técnico que lhe renderia um papel de propagador de procedimentos cinematográficos que permitiram um intercâmbio providencial para o desenvolvimento do Cinema Novo e do seu próprio cinema. Sua inquietude, no entanto, não lhe deixava enquadrar-se por um único projeto de cinema, o que rendeu atritos e afagos com Glauber Rocha, a cabeça programática do cinema político de renovação nos anos 1960.

A longevidade de Ruy Guerra é acompanhada por uma energia criativa impressionante que vai se alimentando, deglutindo e recriando ao longo das décadas em diálogo com as artes e a história. A heterogeneidade de estilos, formas e práticas que dão forma ao seu cinema é uma herança cultural de amplo alcance concentrada na forma fílmica. Seu último trabalho, A fúria (2024), foi bastante elogiado por seus procedimentos experimentais e subversivos após a exibição no Festival de Brasília. O décimo oitavo longa do jovem cineasta que está completando 94 anos é o encerramento de uma trilogia iniciada em 1964 com Os fuzis e continuada em 1973 com A queda. Tríade que faz uma síntese desse cinema inconstante em seus estilos, mas fiel ao seu projeto de transgredir estética e politicamente. Um cinema impuro e substancial.

Notas

- Cf. André Bazin. O que é cinema? São Paulo: Ubu Editora, 2018. ↩︎

CONHEÇA O CINEMA DE RUY GUERRA

Os cafajestes (1962)

Imagem: Divulgação

O primeiro longa-metragem de Guerra carrega traços bem-marcados da Nouvelle Vague e de sua formação francesa. Tornou-se um cartão de visitas do cinema moderno brasileiro do ponto de vista formal. A recepção conturbada, com a censura e posterior liberação do filme, gerou grande curiosidade, fazendo do filme um sucesso de público. O enredo explora os limites morais de uma dupla de trambiqueiros que tenta se dar bem pela extorsão de mulheres fisgadas por seus golpes. Já nesse trabalho, o diretor lança mão de movimentos de câmera ágeis, planos longos e closes impressionistas. Os diálogos existencialistas nos remetem aos filmes de estreia de Godard (Acossado, 1960) e Truffaut (Os incompreendidos, 1959).

Os fuzis (1964)

Imagem: Divulgação

Mais aclimatado ao alto teor político do grupo dos cinemanovistas, Ruy Guerra insere diretamente o problema social brasileiro em seu cinema. A fome e a miséria no sertão são o mote principal da trama, que mostra como o Estado é a ferramenta de manutenção da ordem exploratória ao designar um agrupamento militar para “proteger” o estoque de alimentos do mercado de uma pequena cidade que sofre com a escassez. Guerra explora o lado profundo dos sujeitos implicados naquela situação de repressão e injustiça em nome de uma institucionalidade da lei e da ordem. É um marco do Cinema Novo, pois alia os procedimentos formais e narrativos com a luta política que envolvia a problemática cidade-campo, às portas do golpe de 1964.

A queda (1978)

Imagem: Divulgação

Continuação de Os fuzis, recupera as personagens envolvidas no conflito sertanejo e os coloca como trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro. O título remete à queda de um andaime, sofrida por um operário da construção civil, fato que desencadeia uma série de relações inescrupulosas para que a família não seja indenizada, que seus colegas silenciem e ninguém seja responsabilizado. A degradação ética é representada como uma consequência da lógica do trabalho sob o capitalismo. Ruy Guerra divide a direção com Nelson Xavier em uma obra também muito própria, pois cita o filme anterior diretamente, criando uma montagem que inclui na lógica interna do longa um processo de rememoração e elaboração que envolve as personagens e o público.

Kuarup (1989)

Imagem: Divulgação

Em um projeto ambicioso, o filme é uma adaptação do livro homônimo de Antonio Callado. Já em outro momento do cinema brasileiro — no início da chamada “retomada” —, Ruy Guerra parece tentar uma narrativa mais pedagógica, o que não o intimida de inovar em critério de montagem. O filme é organizado além da lógica linear e convida o espectador a pensar nos processos de transformação das personagens e do próprio país a partir de uma montagem que passeia por uma década, justamente a que antecedeu e criou as condições para o golpe militar de 1964. Para isso, Kuarup tenta mostrar como o projeto getulista desmoronou, mas a partir de uma visão da Amazônia, onde a disputa pela exploração ou manutenção das florestas sob responsabilidade dos povos indígenas torna-se uma alegoria dos processos de dominação colonial. Hoje, o filme sofre um pouco com o texto datado e algumas escolhas duvidosas, como o sotaque estereotipado e mal feito por atores sudestinos, além de algumas representações dos povos indígenas.

Estorvo (2000)

Imagem: Divulgação

Aproveitando-se do teor onírico e alucinatório do romance de Chico Buarque, Guerra aproveita para colocar em cena experimentações que deixam o espectador no limite entre o interesse pelo “estranho familiar” das imagens que se sucedem na tela e a vontade de abandonar o esforço de dar sentido às sequências, que parecem em um primeiro momento não se relacionar entre si, mas que logo descobrimos ser um fluxo de consciência adaptado para o cinema. As vozes do protagonista circulam entre a narração em off, o personagem encarnado e cartelas com alguns de seus pensamentos. Um filme de tom mais psicológico, mas que tem como pano de fundo um país em constante transe e que permite que uma consciência de classe (dominante) quebrada coloque os pés pelas mãos; na tentativa de consertar alguma mínima coisa, acaba cedendo à culpa burguesa.

PARA SE APROFUNDAR NO TEMA

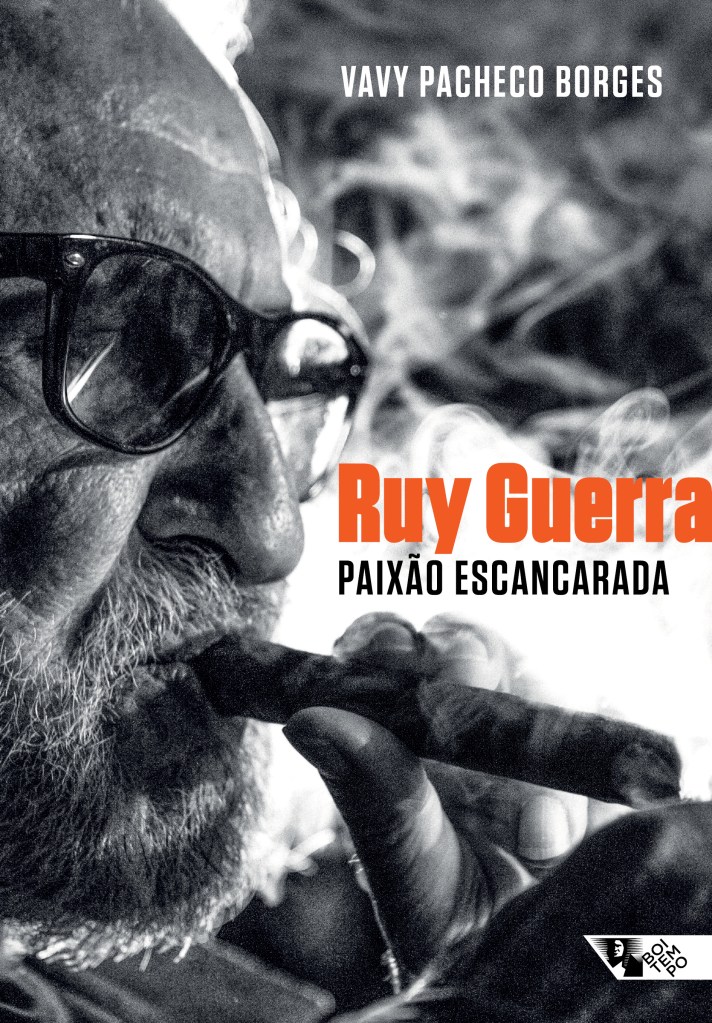

Ruy Guerra: paixão escancarada, de Vavy Pacheco Borges

Este livro reconstitui o itinerário de vida e de trabalho de Ruy Guerra, o cineasta outsider no Cinema Novo. A autora entrelaça as vicissitudes do percurso pessoal de Ruy às convulsões da conjuntura cinematográfica, cultural e política, em âmbito nacional e transnacional. Recupera o romance familiar, a iniciação no métier, os óbices na travessia e, assim, esboça um retrato confrontado a seus pares em sucessivas etapas: no ambiente acanhado da intelectualidade moçambicana; na turma de estudantes de cinema em Paris; na competição vibrante com colegas de geração já no Brasil. A força do relato deriva do garimpo de materiais pungentes em momentos de transe de uma vida tripartite. As cartas comoventes do pai; o desnorteio de jovens com veleidades intelectuais na periferia; o choque do retorno à terra natal nos anos 1970-1980, premido entre as diretrizes revolucionárias e o talhe etnográfico de documentários; o saldo deficiente do estágio parisiense, com o bloqueio de oportunidades; por fim, o polimórfico encaixe na cena nativa nas incendiárias décadas de 1960 e de 1970 – eis alguns dos lances instigantes que conformam o Ruy nacional estrangeiro.

Logo seria premiado duas vezes com o Urso de Prata no Festival de Berlim, um feito e tanto para um cineasta no Terceiro Mundo. Nascido em Moçambique numa família de funcionários brancos de origem portuguesa, aprendiz do ofício em Paris nos anos 1950, se firmou no Brasil com filmes – Os cafajestes (1962) e Os fuzis (1964) – que chacoalharam o cinema nacional. Em razão da experiência singular, Ruy se presta à narrativa multifacetada que revigora o imbróglio biográfico, o esboço de uma história social e intelectual da fornada de jovens que reinventaram o gênero no país. Em meio à escassez de escritos reflexivos dos diretores, na qual avultam obras laudatórias, a mirada de Vavy Pacheco Borges sobre o “estranho no ninho” aquilata o cabedal de traços que o distinguem dos comparsas de experimento – entre os quais herdeiros de sumidades da inteligência brasileira, como Joaquim Pedro de Andrade e Carlos Diegues.

***

Diogo Dias é doutorando de filosofia na Unifesp, onde estuda teoria crítica do cinema no Brasil

Descubra mais sobre Blog da Boitempo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário