Maria da Conceição Tavares: O neoliberalismo apodreceu a opinião pública | Entrevista Margem Esquerda

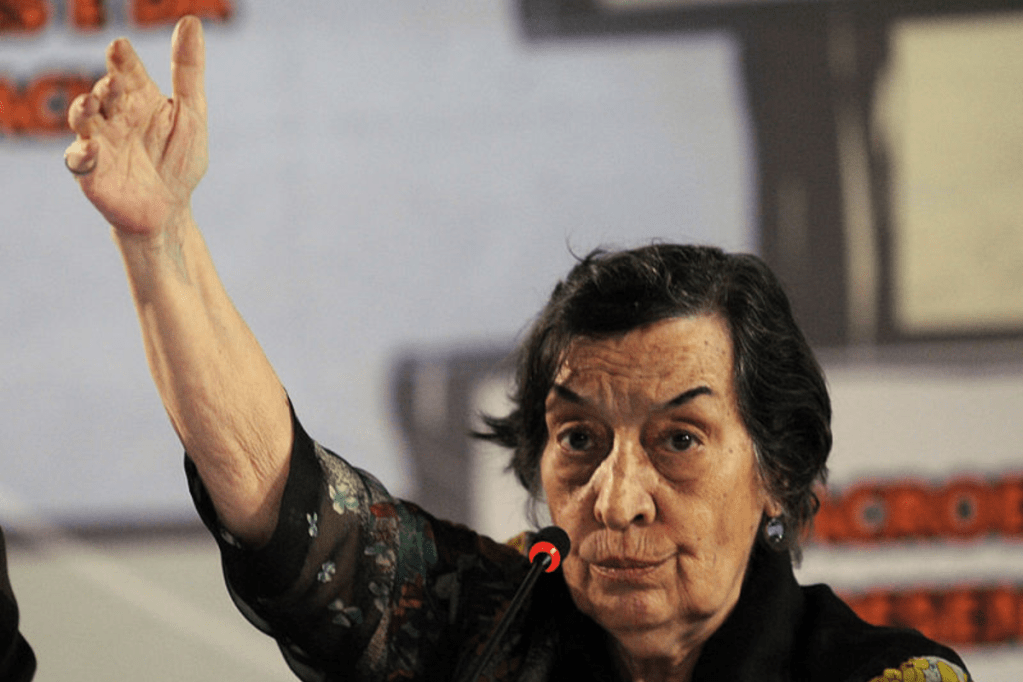

No último sábado, dia 8 de junho, nos despedimos e saudamos a trajetória de inspiração, brilhantismo e coragem de Maria da Conceição Tavares. Como homenagem, publicamos a primeira entrevista da economista luso-brasileira à Margem Esquerda, concedida a Carlos Eduardo Martins, Rodrigo Castelo Branco e Virgínia Fontes para o n.11 da revista, publicado no 1º semestre de 2008.

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil (Wikimedia Commons)

No último sábado, dia 8 de junho, nos despedimos e saudamos a trajetória de inspiração, brilhantismo e coragem de Maria da Conceição Tavares. A economista luso-brasileira expandiu horizontes, inspirou e continuará a inspirar gerações. Pioneira em diversas áreas, suas ideias não se limitaram ao campo heterodoxo da economia, influenciando pensadores em outras searas, como na ciência política e nas relações internacionais. Como homenagem, publicamos abaixo a primeira entrevista de Maria da Conceição Tavares à Margem Esquerda. Em conversa com Carlos Eduardo Martins, Rodrigo Castelo Branco e Virgínia Fontes, Maria da Conceição Tavares falou sobre sua história de vida, sua formação intelectual, o legado cepalino, o marxismo, a trajetória do pensamento heterodoxo no Brasil, a teoria do capitalismo tardio e muito mais no n.11 da revista, publicado no 1º semestre de 2008. Confira também a entrevista da economista a Luiz Felipe Osório e Maurício Metri, publicada no n.32 da revista, no 1º semestre de 2019.

Carlos Eduardo Martins, Rodrigo Castelo Branco e Virgínia Fontes entrevistam

Maria da Conceição Tavares

Apresentação

Para este número, a equipe da Margem Esquerda foi até a residência da professora Maria da Conceição Tavares, no Rio de Janeiro. Virgínia Fontes, Carlos Eduardo Martins e Rodrigo Castelo Branco, no calor do verão carioca de janeiro de 2008, entrevistaram-na sobre grandes temas da economia mundial contemporânea e de nossa região. Foram mais de três horas de conversa regadas a simpatia, água e cafezinho. Autora de teses clássicas sobre o processo de substituição de importações – Da substituição de importações ao capitalismo financeiro (1964) –, os padrões de acumulação de capital no Brasil – Acumulação de capital e industrialização no Brasil (1974) – e a reorganização do capitalismo mundial desde os anos 1980 – A retomada da hegemonia americana (1985) –, Maria da Conceição Tavares discorre, nesta entrevista, sobre sua história de vida, sua formação intelectual, o legado cepalino, o marxismo, a trajetória do pensamento heterodoxo no Brasil, a teoria do capitalismo tardio, o estado atual da hegemonia norte-americana, as novas emergências na economia mundial, a volta do latino-americanismo e as perspectivas do capitalismo brasileiro. Por essas razões, temos a convicção de estarmos apresentando ao leitor um material de enorme riqueza, que contribuirá em muito para ele conhecer mais de perto Maria da Conceição Tavares e pensar sobre questões decisivas do mundo contemporâneo.

Entrevista

Margem Esquerda – Quais são as suas recordações da infância em Portugal? Esse país ainda hoje é uma referência?

Maria da Conceição Tavares – Portugal não é mais uma referência para mim. Cheguei ao Brasil em 1954. Tinha 23 anos e era formada em matemática. Os portugueses tinham um grupo de matemáticos gigantesco, que era uma grande referência. Mas, na economia política, não há uma referência tão marcante. A relação com Portugal afrouxou. Eu nasci em um povoado perto de Anadia. Uma cisão entre a família da minha mãe e a do meu pai, motivada por brigas políticas, fez com que meus pais viessem para Lisboa quando nasci. Minha família materna era de realistas “miguelistas”. Minha mãe praticamente fugiu para casar com meu pai, que era anarquista, de família de comerciantes pequeno-burgueses e republicana. Isso é suficiente no campo para dar em morte. Minha mãe foi uma mulher de vanguarda, católica não praticante que pagava aborto para prostitutas. Além disso, tinha um tio comunista. As brigas no almoço de domingo – quando eu era menina – eram uma coisa monumental, por causa da guerra da Espanha e da Catalunha. No Liceu, fui uma aluna aplicada em todas as matérias, mas gostava mesmo era de filosofia e, aos 16 anos, ganhei o prêmio Descartes.

ME – A razão da sua vinda para o Brasil foi familiar?

MCT – Não. Foi por motivos de trabalho. Casei estudante. Em 1949, papai veio para o Brasil para importar vinho em navio-tanque de Portugal. Ele sempre foi um homem de negócios, anarquista ou não, um pequeno-burguês. Depois, pegou as restrições de importações de 1950 e 1953 e teve de mudar para a produção de cerveja aqui no país. Meus pais estavam no Paraná quando nós chegamos, mas não tinham nada para oferecer, porque meu primeiro marido era engenheiro e eu era matemática. Viemos aqui na nossa lua-de-mel, em 1950. Ele teve uma oferta no Rio de Janeiro. Viemos para ficar em fevereiro de 1954.

ME – Sua impressão do Brasil foi positiva?

MCT – Achei uma coisa deslumbrante. Cheguei em pleno carnaval e nunca tinha visto uma festa popular desse porte. Na Europa, não são assim. Há duas coisas aqui que não têm em lugar nenhum do mundo: o réveillon e o carnaval, esse evento multiculturalista, antropofágico, que o velho Darcy Ribeiro tanto amava. A década de 1950 foi a mais esperançosa do país. A de agora parece uma democracia mais consolidada, mas qual é a diferença? Não se tem a crença no Brasil que se tinha naquele período. Era Brasília, era bossa-nova, eram os salões intelectuais, o crescimento, o Plano de Metas. A fauna intelectual do Rio era espantosa. Tinha para todos os gostos. Cientistas, matemáticos e físicos de primeira; os biólogos mais importantes eram ligados ao Chagas. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência era aqui. Os Aretas e os intelectuais eram quase todos comunas. No Rio, não tinha trotskista, a não ser o Mário Pedrosa. Conheci o Ferreira Gullar no salão do Pedrosa, um promotor e crítico de artes que realizava encontros literários, políticos e musicais abertos a todos. O Aníbal Machado, que era católico, fazia algo semelhante. Eram salões semanais, com umas quarenta pessoas em média.

ME – Onde eram os salões?

MCT – Um era na casa de Aníbal Machado, o outro era na casa do Mário Pedrosa, em Ipanema. Um terceiro se realizava na casa do Jorge Amado, em Copacabana. Quando se tratava de militância, era diferente. As reuniões dos intelectuais de apoio ao PC eram organizadas pelo velho Arruda Câmara, então secretário do Partido Comunista na ilegalidade. Naquela época, o ponto dessas reuniões era a minha casa, porque eu não era filiada, não tinha nada a perder e nem era conhecida. Eu usava franjinha, como agora, e era discretíssima: nunca tinha dito um palavrão na vida porque menina portuguesa não podia dizer palavrão. Depois do golpe de 1964 todas as reuniões passaram a ser “políticas”. Em qualquer reunião que fosse, mesmo uma festa, as pessoas iam me procurar para saber o que eu achava da economia e da política econômica da ditadura, o que passou a ser uma chatice monumental. Isso foi depois que virei economista e escrevi Da substituição de importações… Minha vida social se ferrou dali em diante.

ME – Você nunca pensou em voltar para Portugal? Nem em 1974? Porque aí a situação se inverteu: aqui era uma ditadura e lá não.

MCT – Nunca tive vontade de voltar. Eu estava vindo do Chile, onde passei cinco anos e, após o que se passou por lá, em 1973, eu ia fazer experiências socialistas em algum outro lugar do mundo? De toda forma, a Revolução dos Cravos foi um ícone, para todos nós. Nessa época, meu pai estava na UTI e eu dizia a ele: “Velho, não morra agora. Está havendo a Revolução dos Cravos lá em Portugal”. E meu pai respondeu: “Agora já não dá mais, estou acabando minha filha”, e acabou. No fim de 1974, me prenderam aqui no Brasil por 48 horas e me disseram que se eu fosse para Portugal, ou para algum outro lugar, eles cassavam minha nacionalidade brasileira. Aí resolvi ficar no Brasil de vez. Eu não tinha ligação com a guerrilha, nem com a luta armada, porque sempre fui contra, sempre fui pacifista, sou de frente ampla. A minha ligação com o pessoal mais à esquerda era por meio de seminários que eu fazia lá em casa, no Chile. Iam discutir comigo para saber por que o Celso Furtado tinha dito que haveria estagnação e eu explicava as causas do “milagre econômico”. A tese central dos grupos armados era que, se houvesse estagnação, finalmente a luta se prolongaria e sairia da guerrilha para a massa. Portanto, essa era uma discussão importante.

ME – Como foram o seu desenvolvimento profissional no Brasil e a vinculação à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal)?

MCT – Comecei a trabalhar como estatística para o Instituto Nacional de Imigração e Colonização (Inic), o atual Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 1955. Depois fui para a Faculdade de Economia da Universidade do Brasil (hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro) e me formei em 1960. Fui ser assistente do Octávio Gouvêa de Bulhões, porque ele não sabia matemática e eu ajudava. Ele não perguntou minha tendência ideológica, se bem que era visível, porque eu metia o pau nos monopólios. Trabalhei no Plano de Metas em 1959, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Primeiro, como matemática, porque ainda era aluna de economia. Depois fui fazer o curso da Cepal. Tirei o primeiro lugar no concurso de acesso e passei a trabalhar no escritório da Cepal-BNDE, convênio reiniciado em 1959 e só rompido pela ditadura.

ME – Como você avalia a contribuição de seu livro Da substituição de importações ao capitalismo financeiro para o pensamento clássico da Cepal?

MCT – O Octávio Rodriguez, que escreveu o primeiro grande livro sobre o pensamento da Cepal, diz que meu trabalho é a última contribuição teórica para o pensamento clássico da Cepal. A escola cepalina, iniciada por Raúl Prebisch com o relatório de 1949, tinha uma teoria do desenvolvimento capitalista do centro e da periferia, posteriormente enfatizada pelo Furtado, para mostrar que o subdesenvolvimento tinha nascido junto com o desenvolvimento. Para mim, o que se chamava de processo de substituição de importações já poderia ser definido como uma industrialização tardia e periférica. A última contribuição ao pensamento da Cepal, depois de esgotado o pensamento clássico, foi a do Fernando Fajnzylber, com as análises sobre desenvolvimento e equidade, depois das crises da década de 1970.

ME – Quais as diferenças das teses do capitalismo tardio em relação às teses da teoria da dependência, de um lado Fernando Henrique Cardoso e de outro Theotonio dos Santos e Ruy Mauro Marini?

MCT – É totalmente diferente. O capitalismo tardio, tese do João Manuel Cardoso de Mello, com o qual colaborei, defende que, diferentemente dos capitalismos retardatários do século XIX, o nosso capitalismo, em condições de subdesenvolvimento e de país periférico, é tardio mesmo nas relações básicas de produção: trabalho assalariado e grande indústria. A chamada teoria da dependência, como foi formulada de mil maneiras, não chega a ser teoria nenhuma. Por exemplo, o que diz o Marini é uma coisa, o que dizem o Fernando Henrique e o José Serra é outra. Tanto que teve o debate entre eles. Quando alguém diz, pela teoria da dependência, que o centro cresceu por causa da exploração da periferia, é um disparate. Cresceu à custa da acumulação deles e, en passant, expandiu-se para a periferia e, en passant, explorou, é claro. A expansão do capitalismo em escala internacional é da essência do capitalismo e nem sempre assumiu a forma colonial. Nós não estamos propriamente em um modelo colonial desde meados do século XIX, quaisquer que sejam as relações de trabalho e de “submissão” ao imperialismo.

ME – O que ficou do legado clássico do pensamento cepalino para a análise do capitalismo contemporâneo? E a deterioração dos termos da troca? Que influência a China exerce sobre ela?

MCT – Do velho pensamento cepalino fica o principal, menos uma coisa que é duvidosa hoje: a natureza das relações centro–periferia. A mudança do centro das potências europeias para os EUA já complicou o esquema. Hoje, a Europa não está indo a lugar nenhum, a periferia europeia foi para o diabo, a África inteira capotou e eles perderam o Oriente Médio. Quando você passa a ter a Ásia como produtora barata de manufaturas em grande escala, você passa a ter uma deflação de produtos industriais. A anatomia do sistema muda mais ainda com a proeminência do crescimento chinês. Então, o ciclo de longo prazo das relações de troca sofre uma inversão entre preços industriais declinantes e preços das matérias-primas ascendentes (em boa medida por causa do crescimento chinês). No Brasil, as relações de troca têm sido razoavelmente neutras, porque temos metade da pauta de exportações de commodities e a outra metade de manufaturas. Ninguém sabe direito quais o modo de funcionamento e a duração desta nova anatomia do capitalismo. Uma coisa é saber o que aconteceu na transição do capitalismo dos anos 1980 a 2000, assunto sobre o qual meus escritos são pioneiros. E não renego nada do que escrevi. Só que de 2000 para cá, o papel da China e sua articulação com a economia norte-americana se acentuaram e parecem ser decisivos para a trajetória do sistema, ainda incerto.

ME – Qual a relação com o marxismo na sua formação?

MCT – Meu tio era comunista, tinha uma biblioteca inteira, e meu pai era anarquista. Então, li todos os anarquistas pelo lado do velho e li vários clássicos do marxismo pelo lado do outro. Mas só li Trótski quando tinha trinta e tantos anos. Li Rosa Luxemburgo antes porque ela era economista. Gramsci, mais tarde; aliás, Gramsci só muito tarde teve êxito. Mariátegui, aqui na América Latina. Participei de vários seminários sobre O capital, dois no Chile, alguns em Campinas. Aliás, eu tinha lido de Marx, na minha juventude “filosófica”: “Teses sobre Feuerbach”, Miséria da filosofia, as obras de juventude, que são ótimas. A filosofia ainda está presente no começo do primeiro volume de O capital, depois passa para os capítulos históricos e finalmente, como economista crítico, trata das transformações contraditórias do capital. Em Campinas, com meus amigos Belluzzo e João Manuel Cardoso de Mello, lemos pacientemente O capital, que é a obra magna de Marx. Foi aí que o Belluzzo escreveu sua tese de doutorado, intitulada Valor e capitalismo. Dizia que o central em Marx não é uma teoria da exploração e da mais-valia – que é uma crítica à teoria do valor-trabalho dos clássicos –, mas uma teoria do capital! Da valorização, da expansão do capital e não apenas da exploração do trabalho. Escrevi também a esse respeito um capítulo da minha tese de titularidade: Ciclo e crise no Brasil, de 1978.

ME – Como está o pensamento econômico brasileiro atual?

MCT – Os centros de pós-graduação em economia começaram em 1968 e a partir da década de 1970 ganharam força. Nós, os heterodoxos, ficamos hegemônicos. No Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), na Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Engenharia (Coppe), na Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (Anpec). Como era a ditadura, eles achavam que mandavam e não precisavam de outra coisa, então foi possível fundar a Unicamp, que era uma mistura do pensamento marxista, cepalino e keynesiano. A PUC e a Anpec eram majoritariamente heterodoxas. O Instituto de Economia da USP, que era o mais antigo, sempre foi heterogêneo, e a Fundação Getulio Vargas era ortodoxa. A FGV melhorou muito com o Mario Henrique Simonsen, mas quando o Mario se tornou ministro e largou o curso, a Fundação perdeu a importância. Não foi assim com o curso da PUC. Este começa com alguns ex-alunos meus da graduação, que eram keynesianos. Eles tiveram um período de auge, que foi o famoso estudo da inflação inercial. Mas os modelos heterodoxos de combate da inflação não eram da escola de Campinas. Belluzzo e eu escrevemos um artigo em 1984 criticando teoricamente o modelo de inflação inercial aplicado pela PUC. Na prática, o Plano Cruzado não iria funcionar porque não aguentaria o controle de preço. Aí, eu tive de explicar para o Ulysses Guimarães – quando eu era da Executiva do PMDB. Ele me perguntou se eu achava que daria certo, e eu disse, num primeiro momento, sim. Eu falei para o Dílson Funaro [ministro da Fazenda de 1985 a 1987] que a balança de pagamentos iria arrebentar, e ele disse: “Eu sei, vou botar as reservas no banco central norte-americano para evitar a especulação”. “Sim”, retruquei, “mas vai pegar uma moratória na cara?”. E não deu outra. Claro que eu não andava dizendo isso publicamente. Nós, de Campinas, sempre achávamos que era complicado, já que se usava a mesma técnica para países tão diferentes: Israel, Bolívia, Brasil, Argentina. Tinha alguma coisa errada. Esse era o problema dos meninos da PUC, que acreditavam em modelos e acreditam até hoje. Finalmente, em 1990, o Collor entra e aí é uma desgraceira. Nos anos 1990, nós nos ferramos mesmo. Porque aí, é claro, com o neoliberalismo, estava todo mundo contra nós, a começar pelo próprio Fernando Henrique, que nos odeia. Mas a recíproca também é verdadeira, pelo mal que ele fez ao país e por ter derrotado a esquerda. Na década de 1990, não era possível manter uma hegemonia heterodoxa, quando o neoliberalismo era dominante no mundo inteiro e quando os Estados Unidos faziam um keynesianismo bastardo e ninguém se dava conta. Quer dizer, é tudo neoliberal, exceto as autoridades norte-americanas. Venderam o peixe do neoliberalismo para toda a parte do mundo e jamais aplicaram a si mesmos.

ME – O que mudou no capitalismo mundial a partir de 2000?

MCT – Várias coisas. Em princípio, deveria terminar o ciclo de crescimento norte-americano da década de 1990, mas não terminou. Apesar de crises pontuais entre 2000 e 2003, houve mais cinco anos de crescimento. Isso era esperado? Não, não era esperado. Estão sempre dizendo que os EUA vão capotar e isso ainda não aconteceu. Não capotam porque eles continuam a potência dominante e vivem à custa do resto do mundo, desde a década de 1980. A primeira relação que eles inverteram, e que eu denunciei, foi a de passarem de credores a devedores! Com essa inversão, a ameaça do terror financeiro está na mão deles. E, no começo dos anos 1980, os japoneses desandaram a fazer besteira e compraram tudo que era porcaria nos EUA. Resultado: quando veio a mudança do câmbio, com desvalorização do dólar, em 1985, eles se ferraram. Quem faz a mudança do câmbio são os EUA, com a política do FED. Os outros têm de se adaptar. O dólar teve valorizações de 50% de 1980 até 1985, depois se desvalorizou 50% nos cinco anos seguintes e o Japão pagou a conta. E, depois, de novo valorização e desvalorização e a Europa pagou a conta. Agora quem está pagando a conta são a China e os “mercados emergentes”. E quando eles fazem isso, o sistema financeiro internacional treme todo, mas ainda está pilotado pelo dólar, então quem vem me dizer que o dólar vai deixar de ter o papel financeiro que tem? Ah, sim, se o euro tiver esse papel… Mas o euro vai ter como? Só se mudarem as relações da Ásia a favor da Europa contra os EUA, mas a Europa não está indo a lugar nenhum. Quem substitui os EUA? Na década de 1980, diziam que era o Japão, agora dizem que é a China?!

ME – A senhora enfatiza muito a força do padrão dólar flexível. Afirma que a hegemonia norte-americana está muito concentrada no poder monetário e o balanço de pagamentos não é um problema para essa economia justamente porque ela absorve, graças ao dólar, grande parte da liquidez mundial. Mas há algum limite para a queda do dólar nesse padrão, para que ele mantenha sua credibilidade e estabilize o balanço de pagamentos dos Estados Unidos, uma vez que o dólar apresenta uma longa trajetória de queda?

MCT – Continuar caindo pode ser bom para o balanço de pagamentos norte-americano. Fecha o balanço de transações correntes e mercantil. Agora, a pergunta é: os investidores continuam financeiramente aplicando no dólar? Aparentemente, sim. Os novos fundos de riqueza soberanos são em dólar. Atualmente, existe uma crise bancária que é do tamanho de um elefante! São centenas de bilhões de dólar de prejuízo! Quem banca? Os chineses e os xeques árabes. Foram quantos bilhões que eles emprestaram? Emprestaram uma barbaridade. Por quê? Porque estão indissoluvelmente ligados em termos comerciais e financeiros. A menos que se aposte, e tem gente que aposta, que havendo uma crise norte-americana pesada, o resto do mundo se desacopla. Mas essas apostas são absurdas. Paradoxalmente, é via China que pode haver uma crise geral do dólar, pois é o país que tem hoje mais reservas em dólar, mais fundos aplicados em dólar e depende mais do comércio e do investimento direto norte-americano. Qual será a política monetária e cambial chinesa diante de uma crise geral do dólar? Você sabe? Eu não. E duvido que o banco central da China vá além de um “pragmatismo responsável”. Aliás, diga-se de passagem, a vantagem da China é o seu crescimento para dentro ser também gigantesco, mas, como é muito desigual, “o pau canta para dentro” que é uma beleza. O que tem de discussão entre os comunas chineses sobre o que fazer com a China não está escrito. Não há acordo nenhum e eles também não dizem o que fazer a curto prazo. Mesmo com a atual crise norte-americana, o FED continua comandando o espetáculo e o dólar continua sendo a moeda reserva dominante, apesar de desvalorizada. Caso aconteça uma crise que o FED não controle, quem vai conseguir controlar? A China? O que eu estou falando é o seguinte: desde que o Roosevelt subiu, seja via FED ou Tesouro, são eles que mandam. Uma reunião de Bancos Centrais em que o FED não der a dica, não vai a lugar nenhum. O Fundo Monetário Internacional (FMI) – coitado! – nem avisou que ia ter uma crise do subprime. Quem tem mais liberdade de manobra para fazer o que quer é o governo norte-americano, sempre. Ele tem mais liberdade de manobra do que o governo chinês. O governo chinês tem compromissos com os vários setores de interesse da China e com as multinacionais que estão lá, pesadamente. Quase 1 trilhão de dólares de investimento estrangeiro, um passivo colossal. Claro, tem mais 1 trilhão e tanto de reservas em títulos do Tesouro norte-americano. Se se pudesse fazer abruptamente a troca de reservas do dólar para outra moeda, seria um desastre para a China e para o resto do mundo.

ME – Qual é o risco de uma recessão mundial?

MCT – Por enquanto, há um risco de recessão norte-americana, cuja profundidade é difícil prever. Com a crise da habitação e o consumo frouxo, está havendo um aperto de crédito endógeno ao sistema. O FED manda fazer o contrário, dá liquidez, manda baixar o juros, pede para expandirem o crédito, mas eles não expandem. Hoje, nenhum banco norte-americano expande o crédito. Uma coisa é liquidez, outra coisa é crédito, e outra coisa é patrimônio. Os papéis interbancários, que expandiam o crédito, não funcionam mais. A liquidez, o FED vai injetando. Os outros bancos centrais também. Mas não basta liquidez. Quantas vezes se teve liquidez no mundo e se entrou em recessão? Então, pode ter recessão? Pode. Braba? Não sei. E por que é que não sei? Porque é necessário saber quais são os elos das cadeias financeiras invisíveis. Eu não consigo avaliar, porque não se faz mais análise estrutural no mundo, infelizmente. Todo mundo só fala em macroeconomia, então ninguém sabe do que está falando. De que adianta falar de macroeconomia (em geral ortodoxa), se eu não sei como é que está a estrutura do passivo dos bancos? Não sei, eles não declaram. Às vezes me perguntam: como é que está a estrutura de dívida das famílias? Não sei. Estão muito endividadas, sim, mas qual é a estrutura para saber como é que bate? Bom, se o resto do mundo já saiu da sombra do dólar, então tudo bem, mas eu não creio. A China levará uma pancada, mas não será tão grande por causa do componente interno; a Rússia, porque ela depende basicamente do petróleo; nós, porque a nossa dependência dos Estados Unidos é relativamente limitada, não seremos muito afetados. Estamos crescendo, não estamos tendo problemas de balanço de pagamentos porque os investimentos estão vindo, mas a valorização do real pode ser um problema. Já tivemos várias recessões mundiais. A de 1980, a de 1990, a de 2000. Cada década teve o estigma de uma recessão mundial no começo. Este ciclo não vai durar uma década. Já estamos em 2008, mas nada impede que se entre em uma tendência declinante do próprio ciclo e não haja nenhuma catástrofe. Se houver, será geral.

ME – Poderíamos dizer que o capitalismo brasileiro é um capitalismo de sucesso?

MCT – Como capitalismo, sim. O que ele não é, é de sucesso para o povo brasileiro. Como dizia lá o ditador: “A economia vai bem, o povo é que vai mal”. E desde que entrou em vigor o neoliberalismo, a coisa piorou. Houve retrocesso social em todas as partes do mundo. As políticas sociais foram o eixo para a estabilização fiscal. Todo mundo começou batendo no velho Estado de bem-estar. E agora nós precisamos muito dele. Ademais, não fomos capitalismo tardio? Depois não pegamos um período de estagnação grande? E agora não estamos retomando o crescimento? E estamos, ademais, fazendo políticas compensatórias, políticas sociais para os pobres, pode chamar do que quiser. O atraso é a infraestrutura. Por isso é que se precisa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Sem infraestrutura, não vamos adiante no crescimento. Com vinte anos de estagnação, a primeira coisa que vai para o diabo é a infraestrutura. A coisa mais difícil é a porcaria da distribuição de renda. E, no nosso caso, do meu ponto de vista, você pode melhorá-la. Como o salário-mínimo fez. Com bolsa para lá, bolsa para cá. Pode-se fazer tudo isso e melhorar as políticas universais. Pode-se até fazer uma política agrária melhor, o que vai ser difícil, por que aqui ela começou muito tarde. Eu não sou otimista. Aliás, ninguém está otimista sobre a política agrária. Não é só o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Por quê? Porque o grupo do agrobusiness pesa muito no Congresso e não deixa passar nada. Lembrem-se de que o Estatuto da Terra era do Castello Branco. Era um bom plano e não passou. E quem brecou foi a Sociedade Rural Brasileira… Os nossos representantes patronais são sempre conservadores. No período de 1930 a 1954, sobretudo nos governos getulistas, havia uma Fiesp lutando pela industrialização e era um órgão “progressista”, mas não tocaram na questão agrária. Os fundadores eram gente ilustre. E fomos, no passado, um capitalismo organizado. Quer dizer, o capitalismo, tal como ele se desenvolveu, na sua cara industrial expansiva da época do JK, era organizado. Mas e depois? A Federação do Comércio é essa desgraça. A CNI, uma desgraça…. e a Febraban…. Passa a ser um capitalismo desorganizado. Você tinha lá o tripé organizadinho. Agora é muito mais difícil. Você chama os grandes e o que se resolve? Não se resolve nada.

ME – Como é que a senhora vê essa volta do latino-americanismo na região, do nacionalismo?

MCT – Interessante. Mas não sei que fim levará. Até porque são processos muito diferentes. O “socialismo” na Venezuela é um, na Bolívia é outro, o dos argentinos é outro, o nosso é outro. E digo mais: é tão divergente e complicado que, nisso, temos de tirar o chapéu para o Lula. Se ele não estivesse fazendo mesmo na prática a política latino-americana, a unidade poderia se romper. Porque há lideranças que são tipos muito difíceis como personalidade e as condições internacionais não andam favoráveis, não andam. O que não quer dizer nada. Nenhuma das revoluções do começo do século foi prevista por ninguém. Uma coisa é certa: a classe operária preferiu ir ao paraíso a fazer a revolução. De preferência, se for um paraíso consumista. Isso está claro desde o filme de Elio Petri, A classe operária vai ao paraíso. Não há evidência de revolução operária depois do século XIX. Tivemos grandes greves. Sim, mas e daí? A França acabou de fazer três grandes greves, para o Sarkozy deitar e rolar em cima deles. O neoliberalismo apodreceu a “opinião pública” e, ao apodrecê-la, produziu o que há de pior em matéria de lideranças de direita. E produziu uma ideologia da classe média, que – Trótski tinha razão – é a poeira na humanidade. Todos ficaram com os Estados Unidos. Fazem uma greve, três greves daquele tamanho lá em Paris, milhares e milhares de pessoas, para quê? Fazem uma pesquisa com a opinião pública francesa e eles são a favor das reformas conservadoras da previdência, universitária e do mercado de trabalho. E se fizerem isso aqui? Será que dá no mesmo?

***

Carlos Eduardo Martins é professor associado do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ e Coordenador do Laboratório de Estudos sobre Hegemonia e Contra-Hegemonia (LEHC/UFRJ). Membro do conselho editorial da revista semestral da Boitempo, a Margem Esquerda, é autor, entre outros, de Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina (2011) e um dos coordenadores da Latinoamericana: Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe (Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Não Ficção, em 2007) e co-organizador de A América Latina e os desafios da globalização (2009).

Rodrigo Castelo Branco é professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Doutor e mestre pelo Programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Membro do Grupo de Trabalho (GT) sobre Teoria Marxista da Dependência (TMD) da Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) e do comitê editorial da revista Germinal: marxismo e educação em debate.

Virgínia Fontes é historiadora, atua na pós-graduação em História da UFF, onde integra o NIEP-MARX – Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o marxismo. Autora de Reflexões Im-pertinentes (Bom Texto, 2005), de O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história (EPSJV e Ed. UFRJ,2010), e co-autora de Hegemonia burguesa na educação pública (EPSJV, 2018). Publicou inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais. Docente da Escola Nacional Florestan Fernandes-MST. Coordenadora do GT História e Marxismo-Anpuh. Integra diversos conselhos editoriais no país e no exterior.

Deixe um comentário