Quando a ditadura empresarial-militar assume o primeiro plano no cinema brasileiro: “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho

Imagem: Divulgação

Por Erico Andrade e Thais Klein

ALGUNS SPOILERS

Embora o trabalho de memória sobre o período ditatorial brasileiro já estivesse presente no cinema nacional, ao abordar a ditadura militar, concentrou-se majoritariamente na representação dos agentes fardados — torturadores, perseguidores e assassinos de opositores políticos —, deixando à sombra a participação do empresariado. Pouco se explorou o papel das forças econômicas que sustentaram o regime e dele se beneficiaram. Em Ainda estou aqui, por exemplo, a origem da fortuna da família Rubens Paiva permanece intocada: a circulação do capital aparece como dado natural, desprovido de contexto histórico. Em grande parte das produções, os militares são isolados das empresas que financiaram o golpe, lucraram com o milagre econômico e ampliaram a concentração de renda no país.

É preciso reconhecer que a ditadura militar brasileira aprofundou a construção racial da desigualdade. Tratava-se de uma ditadura empresarial-militar, cujo projeto visava manter e expandir a concentração regional e racial da riqueza. No entanto, o cinema brasileiro raramente abordou com a devida ênfase o papel dos empresários nesse processo histórico. Rompendo com esse pacto de silêncio, O agente secreto desloca o foco habitual da narrativa sobre o regime: ao invés de centrar-se na figura do militar, o filme coloca em cena a cumplicidade das elites econômicas e sua atuação no gerenciamento da riqueza nacional — mostrando como as autoridades foram mobilizadas para a realização de seus interesses privados. O “agente secreto” do título não é um comunista nem um inimigo da pátria infiltrado nas instituições estatais para destruir o país. O filme guarda apenas o ritmo de um thriller de investigação e a alusão metalinguística ao próprio cinema, evocada nas frequentes referências à sétima arte, a trama central não gira em torno da espionagem ou da traição, mas da cumplicidade entre o poder econômico, o aparato estatal e o capital estrangeiro, revelada nos bastidores da história recente do país.

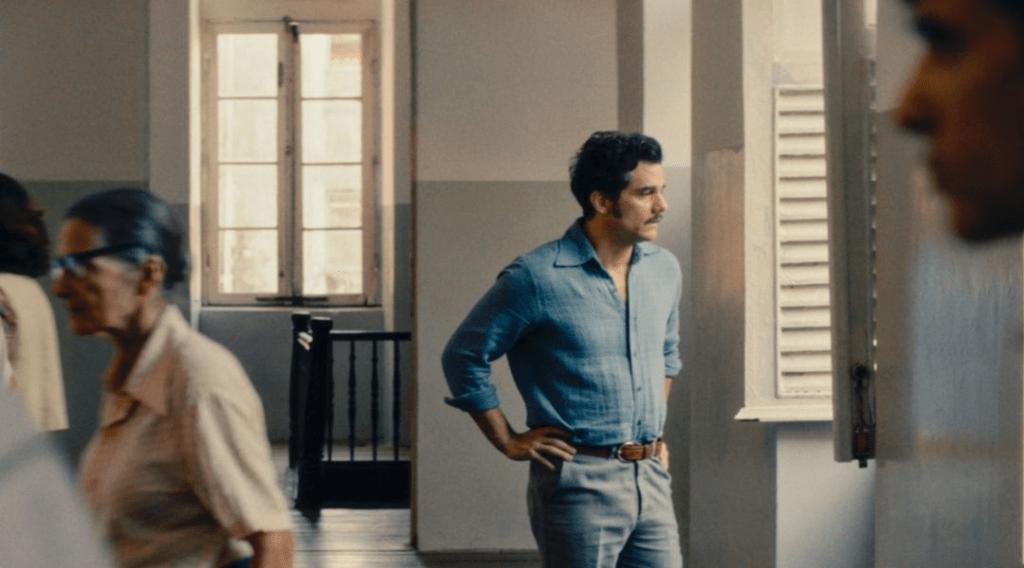

Imagem: Divulgação

Se essa notável inovação do cinema de Kleber Mendonça Filho é motivo de um primeiro destaque, não é possível obliterar o esmero estético através do qual o filme dialoga com a história do cinema nacional e internacional com maestria. A decisão de promover esse diálogo tendo como pano de fundo um dos cinemas de rua em atividade mais antigos do Brasil, o Cinema São Luiz, em Recife, não poderia ter sido mais acertada. As fronteiras entre dentro e fora do cinema se tornam borradas não apenas para os espectadores: o próprio cinema atravessa a narrativa e a afeta. Um exemplo disso é a articulação entre a sensação de angústia e medo vivida por Marcelo e o som do filme exibido na sala de projeção, que vaza para a suíte anexa onde ele conversa com sua rede de apoio, que tenta protegê-lo da perseguição de um empresário de São Paulo. Em vez de recorrer a uma trilha sonora inscrita na própria cena, o diretor faz uso de um áudio que pertence a outro espaço — o interior do cinema —, transformando-o em borda sensível dos afetos que se mobilizam na sequência. Vale lembrar que Kleber Mendonça Filho já havia explorado recurso semelhante em Aquarius: ali, cenas de tempos distintos são costuradas pela mesma música — “Toda menina baiana” —, criando uma passagem em que a continuidade sonora suplanta a descontinuidade temporal. Assim como em O agente secreto, o som opera como elo entre tempos e espaços, produzindo um efeito de memória que atravessa a narrativa e fica inicialmente clara quando o gravador é acionado pela primeira vez para fazer um registro que seria escutado no futuro.

Com efeito, desta vez, a música religa quadros concomitantes num mesmo circuito afetivo onde a ficção e a realidade se confundem como acontece com a arte. O que as pessoas experimentavam na sala do cinema São Luiz por meio de uma ficção, à qual assistiam, era o que o personagem Marcelo (ou Armando) sentia na sala ao lado — e é precisamente o que nós, que assistíamos ao filme, também sentimos. Com esse exemplo, procuramos apresentar como o filme O agente secreto é feito de várias camadas numa espécie de metanarrativa cinematográfica que recorre aos recursos da sétima arte para fazer o cinema. O ponto decisivo é que não se trata simplesmente de um “filme dentro do filme” — expediente relativamente comum —, mas do cinema, tomado como um agente, que fornece contorno para a narrativa. O cinema São Luiz não é um cenário em O agente secreto, mas um personagem.

Imagem: Divulgação

Ademais, é relevante notar que a estratégia difere daquela desenvolvida, por exemplo, em Cinema Paradiso, no qual os filmes são rodados em um cinema com dificuldades financeiras enquanto nós assistimos, pelos olhos das personagens, a películas antigas. O cinema, aqui, é um personagem ativo no filme, e o diálogo metalinguístico se expressa tanto na remissão a filmes em cartaz, sobretudo Tubarão, quanto na própria escolha de fotos que abrem o longa, um recurso recorrente nas obras de Kleber Mendonça Filho, mas que neste contexto reúne imagens de filmes do cinema novo. Essas imagens, inseridas nos créditos iniciais de O agente secreto, não são simples referências históricas, mas indícios de uma conversa entre tradições cinematográficas e de uma reflexão sobre o lugar político da criação fílmica no Brasil. Kleber Mendonça Filho mobiliza referências tácitas a obras como Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho, para construir a atmosfera de um crime político cuja compreensão se dá por meio de uma análise retroativa. Assim como no documentário, a narrativa de O agente secreto articula tempos distintos: a história da personagem principal se desenrola em paralelo a um outro tempo histórico, que retorna como fantasma e comentário sobre o presente. A atmosfera do filme, por sua vez, dialoga com Acossado, de Jean-Luc Godard, no sentido de que a tensão se instaura menos por uma troca de tiros, que ocorre apenas pontualmente (a própria morte do personagem principal só é mostrada por um recorte de jornal), e mais por uma sensação de perseguição disposta no olhar dos personagens, cuja desconfiança do ambiente nos contamina — assistimos à cena como se estivéssemos na iminência de uma ação vital ou derradeira. Passado, presente e futuro se entrelaçam numa densidade em que o cinema opera como amarra e ponto de costura. Mais do que representar uma época, O agente secreto faz o tempo trabalhar: convoca a memória como matéria viva, reencenando feridas históricas que seguem abertas como ocorre, por exemplo, numa das primeiras cenas do filme quando uma senhora de classe social alta faz um depoimento numa delegacia a respeito de sua negligência assassina, causa da morte do filho de sua empregada por atropelamento (a referência à família Corte Real, responsável pela morte do menino Miguel, é explícita). O cinema, aqui, não é mero registro: é o próprio dispositivo que permite que os tempos se toquem.

O tempo não cede à aceleração progressista rumo ao futuro e o ritmo frenético, mais palatável para o grande público, de Bacurau dá lugar a um ritmo condizente com a década de 1970. A velocidade da fala das personagens, o deslocamento delas em cenas de ação, os seus passos são acelerados, mas sem que elas estejam propriamente correndo (a cena de perseguição ao som do pífano é genial). Até o ritmo das palavras acompanha o tempo que o filme evoca. O movimento de câmera, que segue os carros sobre as pontes, isola o olhar nas ruas e nos veículos de época, criando uma moldura temporal que nos transporta para aquele passado sem recorrer a explicações ou anacronismos. Tudo é minuciosamente pensado para produzir, em cada enquadramento, uma reconstrução histórica precisa, à qual contribuem os diversos cartazes de filmes marcantes da época, como o de Dona Flor e seus dois maridos — não por acaso, com José Wilker, cuja imagem já comparece nas fotografias iniciais.

Imagem: Divulgação

Por fim, as referências aos demais filmes de Kleber Mendonça Filho surgem com sutileza e precisão. Os sudestinos são mortos, como em Bacurau, mas aqui por desprezarem um homem negro, reduzindo-o à condição animal. As lendas urbanas do Recife — como a da perna cabeluda — reaparecem para expor as contradições de uma cidade atravessada por um élan revolucionário e, ao mesmo tempo, profundamente conservador. O empresário que corrige com vaidade a pronúncia italiana do próprio sobrenome é escorraçado de um restaurante ao som firme e estridente do sotaque pernambucano, enquanto a Universidade Federal de Pernambuco é mostrada como um centro de excelência científica e de diálogo internacional.

Entretanto, é na cena final — quando os dois tempos da narrativa finalmente se tocam — que Retratos Fantasmas ressurge, agora como lembrança do filho de Marcelo. Após resistir em conhecer a história de sua família, dizimada pela ditadura e marcada pelas violências coloniais — fruto da relação forçada entre o senhor de engenho e a bisavó indígena —, Fernando, interpretado pelo mesmo Wagner Moura, confidencia à jovem pesquisadora que a maior coincidência não estava no conteúdo do pendrive que ela acabava de lhe dar, mas no espaço onde ele trabalhava: ali havia sido o cinema Boa Vista. Mesmo quando é destruído, o cinema persiste — acompanha-nos como um fantasma que se recusa a desaparecer.

***

Érico Andrade é psicanalista, filósofo e professor de Filosofia da UPFE/ CNPq. Compõe o coletivo Pontes da Psicanálise. Autor de Negritude sem Identidade.

Thais Klein é psicanalista, doutora em Saúde Coletiva (IMS-UERJ) e doutora em Teoria Psicanalítica (PPGTP-UFRJ). Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF-CURO) e professora do programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica (UFRJ). Coordenadora do NEPECC (UFRJ-IPUB).

LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA

O que resta da ditadura: a exceção brasileira, organização de Vladimir Safatle e Edson Teles

Bem lembrada na frase que serve de epígrafe ao livro, a importância do passado no processo histórico que determinará o porvir de uma nação é justamente o que torna fundamental esta obra. Organizada por Edson Teles e Vladimir Safatle, O que resta da ditadura reúne uma série de ensaios que esquadrinham o legado deixado pelo regime militar na estrutura jurídica, nas práticas políticas, na literatura, na violência institucionalizada e em outras esferas da vida social brasileira.

Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, de Luci Praun, Alex de Souza Ivo, Carlos Freitas, Claudia Costa, Julio Cesar Pereira de Carvalho, Luiz Marques, Márcia Costa Misi, Marcos de Almeida Matos e Vitor Cerqueira Góis

No ano em que se completam 60 anos do golpe civil-militar no Brasil, chega às livrarias a obra Petrobras e petroleiros na ditadura: trabalho, repressão e resistência, coletânea que aborda a relação entre a Petrobras e a ditadura no país. Fruto de investigação realizada ao longo dos últimos anos, o livro aprofunda e amplia o pouco que sabemos sobre a colaboração da maior empresa do Brasil com o brutal regime de exceção que imperou no país durante 21 anos.

Cães de guarda, de Beatriz Kushnir

Nascido de intensa pesquisa sobre um dos aspectos fundamentais do regime militar: sua relação com os órgãos de imprensa, da censura à colaboração. Beatriz Kushnir a formação, as bases jurídicas e as diretrizes que orientavam o trabalho da censura, baseando-se em extensa pesquisa documental, além de entrevistas, inclusive com onze censores – aspecto inédito – cujo trabalho era “filtrar”, na imprensa e nas artes, o que incomodasse o regime não só no campo político, como também na cultura e até no campo da moral.

Descubra mais sobre Blog da Boitempo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

O mais interessante é que em ‘ “O agente Secreto”, o lado empresarial da ditadura assume papel de destaque

CurtirCurtir