Apartheid cognitivo

Imagem: Hosny Salah (Pixabay).

Por Rafael Domingos Oliveira

“O objetivo dos assassinos era retratar o massacre como um acidente infeliz. Mas foi realmente acidental ou trata-se de uma natureza inerente, parte do comportamento sionista na Palestina, e de uma política contínua em relação aos cidadãos árabes que caíram sob escravidão israelense? Eles também chamaram Deir-Yassin de acidente, mas um acidente ainda é um acidente quando se repete dez vezes? A matança a sangue-frio e a violência armada constituem a filosofia israelense.”

— Mahmud Darwich, sobre o massacre de Kafar-Qassim em 19561.

Parte do êxito de experiências de apartheid, como a israelense, reside na capacidade de erguer não apenas muros físicos, mas também um muro comunicacional, capaz de separar até mesmo aqueles que, em princípio, compartilham o mesmo campo político. Para além do horror imposto diariamente aos palestinos nos territórios ocupados, esse regime sustenta um verdadeiro apartheid cognitivo e comunicacional. Trata-se, sem dúvida, de uma das experiências coloniais mais sofisticadas — e justamente por isso, das mais perversas — de que temos notícia.

Apartheid cognitivo é uma noção que propõe designar um regime de separação e dominação que opera no plano da consciência e da comunicação, por meio do controle das narrativas, da censura e da deslegitimação de vozes dissidentes e críticas2. À semelhança da segregação física, o apartheid cognitivo ergue barreiras simbólicas e discursivas que determinam o que pode ou não ser visto, dito e reconhecido, instaurando uma divisão no campo das percepções, da linguagem e do pensamento. Ele atua não apenas como mecanismo de ocultamento — a ideologia, em sua formulação materialista —, mas também como dispositivo ativo de produção de sentidos, capaz de moldar consensos, interditar questionamentos e naturalizar hierarquias de valor entre vidas e experiências humanas.

No caso israelense, o apartheid cognitivo manifesta-se como o correlato simbólico do muro físico: enquanto este fragmenta o espaço e confina corpos nos territórios ocupados, aquele erige barreiras no campo das ideias, das narrativas e da percepção. Por meio do controle da linguagem, da produção midiática e acadêmica, e da deslegitimação sistemática das vozes palestinas, institui-se uma separação comunicacional que impede ou dificulta a circulação de sentidos e solidariedades. Trata-se de um mecanismo colonial ardiloso (para não dizer sofisticado), que não apenas isola os palestinos em guetos territoriais, mas também restringe sua presença no imaginário global, interditando a escuta, limitando as alianças e regulando o horizonte do pensável.

O tema, assim como o próprio fato, não é novo. Talvez a reflexão mais contundente a esse respeito esteja no artigo de Edward Said, “Permission to Narrate” (Permissão para narrar), publicado no Journal of Palestine Studies (volume 13, número 3), em 1984. Nele, Said denuncia como a narrativa palestina é sistematicamente silenciada ou distorcida no Ocidente, tomando como exemplo o debate público nos Estados Unidos após a invasão israelense ao Líbano em 1982. Embora a Comissão MacBride tenha exposto crimes de guerra e indícios de genocídio cometidos por Israel, seu relatório foi amplamente ignorado, revelando que os “fatos” só adquirem força quando inseridos em narrativas socialmente legitimadas — neste caso, as narrativas sionistas. Said demonstra como mídia, política e academia reproduzem esse discurso, reduzindo a resistência palestina a mero “terrorismo” e apagando seu conteúdo histórico e político: a velha teoria dos dois demônios, surgida na Argentina pós-ditadura, aplicada à questão palestina.

Mesmo os crimes atrozes de Sabra e Chatila, em 1982, que foram minuciosamente documentados, avaliados e discutidos, chegando-se, inclusive, a reconhecer o caráter genocida da invasão israelense, não tiveram impacto efetivo sobre a opinião pública:

“Enquanto isso, continuam a ser repetidos os clichês que legitimam o direito de Israel de fazer o que quiser: os palestinos são intransigentes e terroristas, Israel deseja paz e segurança, os árabes não aceitam Israel e querem destruí-lo, Israel é uma democracia, o sionismo é (ou pode ser ajustado a) humanismo, socialismo, liberalismo, civilização ocidental […]” (Said, 1984, tradução minha, grifo meu).

Qualquer semelhança entre aqueles idos 1982 e os nossos dias não é coincidência. Assim, diferentemente do que seria mais racional supor, “os fatos de modo algum falam por si mesmos: eles exigem uma narrativa socialmente aceitável para absorvê-los, sustentá-los e circulá-los”. É disso que se trata o apartheid cognitivo: da narrativa socialmente legitimada que define o que pode ser dito e como pode ser dito. Reconhece-se o genocídio, mas não o colonialismo israelense; atribui-se o genocídio a um desvio de um governo de extrema direita, mas nunca a um fenômeno previsível no contexto de uma ocupação colonial. Golda Meir, dirigente sindical da Histadrut e figura de destaque no partido trabalhista Mapai, portanto identificada à centro-esquerda, simplesmente não teria dito que “os palestinos não existiam”, ainda que isso esteja registrado, em letras impressas, nas páginas amareladas do The Sunday Times, em 15 de junho de 1969. Ou foi apenas mais um “acidente”?

Esse tipo de apartheid, portanto, manifesta-se tanto pela imposição de um vocabulário que suaviza a realidade colonial — substituindo termos como “ocupação”, “limpeza étnica”, “genocídio” ou “colonialismo” (isolados ou combinados) por eufemismos técnicos e burocráticos — quanto pela criminalização das formas de resistência discursiva, frequentemente acusadas de “ódio”, “extremismo”, “essencialismo” ou “antissemitismo”. O efeito é a construção de uma paisagem cognitiva rigidamente vigiada, na qual certos enunciados circulam com legitimidade enquanto outros são silenciados ou punidos.

No regime de apartheid cognitivo, o muro é, antes de tudo, epistêmico. Na realidade israelense, isso se manifesta de múltiplas formas. Uma delas foi analisada em profundidade pela filóloga israelense Nurit Peled-Elhanan em sua obra Ideologia e propaganda na educação (Boitempo, 2019). No livro, a autora examina os materiais escolares israelenses, especialmente os livros didáticos, e conclui que o sistema educacional em Israel reproduz uma lógica de exclusão que constrói o “outro” — o povo palestino — como algo a ser eliminado, seja cultural ou fisicamente. Não se trata de algo pontual ou acidental: é um projeto, que ela denomina “jardinagem social”, característico de sociedades colonialistas que aspiram a se tornar Estados etnicamente puros. A obra guarda fortes semelhanças com os estudos realizados, há décadas, sobre os livros didáticos brasileiros e as formas como neles se representam as populações negras e indígenas na formação social do país. Nesse sentido, ao analisar os livros didáticos, Peled-Elhanan conclui que a Israel idealizada é:

“[…] uma sociedade judaica totalmente branca, moderna e ocidental, que vive segundo as escrituras judaicas e promove os valores judaico-democráticos; uma sociedade de vítimas que luta para defender sua ‘democracia defensiva’ contra potenciais inimigos que raramente são apontados, mas que querem ‘nos exterminar’ a todo custo. Essa comunidade imaginada não se parece em nada com a sociedade israelense, que é majoritariamente ‘oriental’ e se caracteriza pela polarização e pela intolerância: na qual um mélange de atitudes racistas ou ‘heterofóbicas’ em relação aos judeus não ocidentais, concidadãos palestinos e não cidadãos palestinos promove beligerância, racismo e culto ao poder, alimentados pelo medo de uma segunda Shoá que ‘nos’ será imposta não pelos alemães, com os quais Israel fez as pazes, mas pelos ‘árabes’.”

O impacto dessa visão na subjetividade israelense é quase insondável, embora seja verificável na mais simples situação do cotidiano. Trata-se de uma compreensão tão difundida que se torna difícil identificar onde ela começa ou termina em qualquer debate ou discussão. É claro que a sociedade israelense não é monolítica — nenhuma sociedade o é, nem mesmo as coloniais do passado. No entanto, sabemos que o senso comum de uma sociedade é moldado por um conjunto de ideias, crenças, opiniões que circulam espontaneamente no cotidiano e que, em geral, decorrem da transmissão cultural, como a que se dá, de forma decisiva, na escola. Esse senso comum é mutável, sem dúvida, mas conserva também uma notável durabilidade.

No caso israelense, o aspecto mais curioso é que essa sociedade idealizada não é apenas uma “comunidade imaginada” pelos próprios israelenses. Ela se internacionalizou e passou a ser também o modo como grande parte dos setores políticos e formadores de opinião no mundo se relacionam com Israel. Isso, afinal, é o que define o apartheid cognitivo.

Mas e os palestinos nos livros didáticos analisados por Nurit Peled-Elhanan?

“Os nativos palestinos, sejam cidadãos ou sujeitos, são vistos e representados nos livros didáticos israelenses como uma ameaça à própria existência do estado e, em geral, sua expulsão e assassinato resolvem ‘um enorme problema demográfico’ e nos salvam de outro Auschwitz. Os livros didáticos promovem a ideia de que devemos manter a vantagem demográfica, entendendo quantidade como qualidade: enquanto formos numerosos estaremos seguros, ou melhor, enquanto não formos numericamente superiores não estaremos seguros. Assim, os livros escolares israelenses legitimam o distanciamento dos palestinos por meio de práticas de confinamento, expulsão e assassinato.”

Isso nos ajuda a compreender como um genocídio pode se prolongar por quase dois anos consecutivos, a poucos quilômetros das principais cidades israelenses, sem que a maior parte da população tenha feito algo concreto para interrompê-lo (a não ser pequenos setores, duramente reprimidos pelo Estado). Ajuda a compreender como, há 77 anos, a vida floresce a algumas centenas de metros dos limites impostos à Faixa de Gaza — com vilas verdejantes, comunidades rurais bem protegidas e festas de música eletrônica — enquanto, do outro lado da cerca, a vida é continuamente debilitada, exterminada, empobrecida. Ajuda, ainda, a compreender por que qualquer tentativa dos palestinos de alterar o inferno a que foram submetidos é imediatamente rotulada como “terrorismo”, ao passo que os kibutzim são exaltados como belos modelos de vida comunitária.

Assim, o apartheid cognitivo não incide apenas sobre a terra, mas sobre a própria possibilidade de nomear e compreender a violência colonial. Ele captura a linguagem, disciplina os afetos, molda a memória e, em última instância, condiciona o futuro: aquilo que não pode ser dito tampouco pode ser plenamente pensado. E o que não é pensado dificilmente se converte em ação. A própria ação se torna inconcebível.

O impensável é abordado na célebre obra do antropólogo haitiano Michel-Rolph Trouillot, Silenciando o passado: poder e produção da história, publicada originalmente em 1995 (no Brasil, em 2024). É o que ele denomina de “historicidade unilateral”:

“Se não a própria historicidade, porém, o que é que torna algumas narrativas, em detrimento de outras, poderosas o bastante para se tornarem a história aceita? Se a história é tão somente a estória contada pelos vencedores, como é que eles chegaram a vencer?” (Trouillot, p. 39).

A premissa de Trouillot é direta: “seres humanos participam da história não apenas como atores, mas também como narradores”. No contexto do apartheid cognitivo, isso significa um esforço sistemático para impedir que a história do colonialismo israelense seja narrada. Para o chamado “sionismo de esquerda”, admitir essa narrativa produziria paradoxos insuportáveis: como conciliar a leitura celebrada e a adesão de parte desse setor a um Frantz Fanon, por exemplo, com a teoria dos dois demônios? Como igualar a violência do colonizador à resposta legítima do colonizado? Por isso, investe-se na separação radical entre o fato e sua narração: assim como na Revolução Haitiana, analisada por Trouillot, a resistência anticolonial palestina é tratada como inconcebível, sobretudo quando ela irrompe diante dos nossos olhos.

Se o apartheid cognitivo se sustenta pela captura da linguagem, pela censura e pelo silenciamento, combatê-lo exige criar brechas de circulação, reconstruir pontes comunicacionais e afirmar, contra o interdito, o direito de nomear. Trata-se de uma disputa que ocorre no campo da palavra, da memória e da imaginação, e que só pode avançar se houver a coragem de romper com os consensos impostos pelo regime colonial.

Uma primeira estratégia é a recuperação ativa da linguagem. Nomear a ocupação como ocupação, a limpeza étnica como limpeza étnica, o genocídio como genocídio, e, aqui o mais fundamental, o colonialismo como colonialismo, significa recusar a lógica eufemística que busca neutralizar a violência. O gesto de nomear é, ao mesmo tempo, gesto de desvelar e de produzir inteligibilidade: o que se diz, pode ser pensado; o que se pensa, pode mobilizar ação.

Outra frente fundamental é a amplificação das vozes silenciadas. Em lugar da mediação pelas narrativas dominantes, é preciso abrir espaço para que os próprios palestinos falem — intelectuais, artistas, jornalistas, mulheres, crianças, sobreviventes. Contra o isolamento discursivo, impõe-se a criação de redes solidárias de escuta e difusão, que façam circular relatos e experiências capazes de romper o cerco comunicacional.

O enfrentamento ao apartheid cognitivo exige também práticas de memória. Arquivos, testemunhos, obras literárias e artísticas funcionam como reservas críticas contra o apagamento. Conservar e compartilhar essas memórias é inscrever no presente aquilo que o regime colonial tenta soterrar. Trata-se de algo próximo ao que Walter Benjamin formula na tese XIV sobre o conceito de história (1940): “a história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não por um tempo vazio e homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo Agora”. Em outras palavras, um agora densamente habitado por passados que clamam não apenas por ser preservados, mas sobretudo por ser reconhecidos, retornando, assim, à ação neste mesmo agora.

Há ainda a dimensão da tradução e da mediação cultural. Traduzir textos, obras e testemunhos palestinos é multiplicar os espaços de circulação de sentidos, desafiando as fronteiras linguísticas e simbólicas que restringem o alcance das narrativas de resistência, sobretudo aquelas que são diariamente corrompidas por discursos orientalistas e desumanizantes.

É imprescindível, também, a desobediência epistêmica: recusar os marcos de inteligibilidade impostos pelo colonizador, buscar outros referenciais teóricos e epistemológicos, e sustentar alianças entre lutas que compartilham experiências de opressão e resistência, aqui e lá: a luta antirracista, pela moradia, contra a violência de Estado, pela demarcação das terras indígenas etc. É nesse cruzamento que se ampliam as possibilidades de imaginar futuros não coloniais.

Por fim, e talvez o ponto mais importante: reconhecer o direito dos palestinos à resistência, o que equivale, em outros termos, a reconhecer a humanidade do colonizado. Isso não implica uma adesão acrítica ou romantizada a toda e qualquer estratégia de luta; é legítimo debater e até condenar, sob critérios políticos ou morais, escolhas que são tomadas neste processo. Mas nada disso altera o essencial: cabe apenas aos palestinos decidir o seu próprio futuro. O destino do colonizado, sabemos, é a libertação de sua condição. Aqui retornamos a Fanon, mas também à psiquiatra e escritora palestina Samah Jabr:

“A função da resistência é humanizadora, agindo contra a dinâmica da objetificação individual e coletiva. Os palestinos a percebem como um direito humano legítimo e um dever moral. Pode-se pensar sobre as formas de resistência que devem ser adotadas e em que momentos elas devem ser implementadas, mas essa discussão tem que ser um debate interno palestino, e não uma decisão de terceiros, especialmente daqueles que nunca nos apoiaram nem defenderam nossos direitos” (Samah Jabr, Sumud em tempos de genocídio, Tabla, 2024, p. 118).

A função humanizadora da resistência, discutida por Jabr, recorda-nos de outra modalidade de apartheid — mais profunda que a segregação física e o muro cognitivo — descrita pela psicanalista brasileira Isildinha Baptista Nogueira como “apartheid psíquico”3, ao analisar os efeitos do racismo na subjetividade da população negra brasileira. Nesse caso, a violência psíquica do racismo é tão intensa e seu processo psicológico tão intrincado que pode frequentemente conduzir à despersonalização, condição crônica resultante da discriminação. Como escreve Nogueira, “o sujeito assim fragilizado, envergonhado de si, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário, as fantasias estão simultaneamente dentro e fora”. O apartheid psíquico ergue, assim, um muro que separa a humanidade personalizada — aquela que sente, pensa, age e fala — de uma humanidade despersonalizada, cindida, em que o sujeito já não pode falar por si mesmo.

A realidade palestina, aproximada à das populações negras e indígenas no Brasil, é profundamente marcada pela despersonalização, fruto do trauma contínuo, das prisões arbitrárias, da violência epistêmica e do genocídio. É nesse contexto que se afirma a importância da sumud: palavra intraduzível — dada a sua particularidade histórica e cultural —, mas cujo sentido nos é compreensível pela convergência das experiências. O termo remete às práticas coletivas de resiliência e resistência, atuando como força regeneradora da humanidade palestina.

Segue Samah Jabr:

“[…] se a resistência palestina é o remédio para o trauma coletivo do povo da Palestina, a solidariedade internacional é reabilitadora e terapêutica tanto para os palestinos quanto para aqueles que os apoiam. A solidariedade valida a humanidade dos palestinos e reconhece seus sentimentos e sua subjetividade; alimenta sua aspiração de serem agentes e atores da mudança. Ela também tem o potencial de gerar ativismo mútuo e global em prol da justiça” (p. 119).

Como lembrou o historiador israelense Ilan Pappe em sua conferência na Flip 2025, há 140 anos, quando os primeiros colonos chegaram à Palestina histórica nas migrações incentivadas pelo movimento sionista, não se perguntou a um único palestino o que pensava a respeito. Em 1948, do mesmo modo, nenhum palestino foi consultado sobre a criação de um Estado judeu em seu próprio território. E ainda hoje, o debate segue estruturado a partir de uma premissa que ignora por completo a voz palestina.

A equação é simples: ou se aceitam os termos impostos, ou não há diálogo. Ou se defende a solução de dois Estados, ou se é imediatamente rotulado como alguém que defende o extermínio dos judeus. Trata-se de um “tudo ou nada” em que o “tudo” significa, evidentemente, a submissão às condições impostas pelo sionismo. Chama a atenção a dificuldade de imaginar — apenas imaginar — uma realidade pós-apartheid, em que todas as pessoas possam viver sob a mesma égide de um Estado de direito.

Se o apartheid cognitivo ergue muros simbólicos para controlar o campo do pensável, combatê-lo significa insistir em fissuras que permitam ver, ouvir, lembrar e imaginar para além do interdito. É nesse espaço de insurgência cognitiva e comunicacional que se forjam solidariedades capazes de desafiar o presente colonial e abrir caminho para outras formas de vida em comum. Há custos, sem dúvidas. Ninguém passa ileso ao escalar o muro colonial e olhar para o outro lado. Mas o custo do silêncio é o custo da cumplicidade, e este é realmente caro demais para se pagar. No futuro, quem vai pagar o preço de ter permanecido na zona de interesse?

Derrubar o muro do apartheid cognitivo é também colocar outro tema na mesa: o da reparação. Nomear é identificar responsabilidades — e não há paz sem responsabilização, nem justiça sem reparação. Este é um tema interditado pelo regime de apartheid cognitivo empreendido por Israel e, justamente por isso, trazê-lo ao debate é uma forma concreta de romper o cerco ideológico imposto pelo sionismo. É fundamental deter o genocídio agora, e todas as vozes que defendem isso são imprescindíveis. Que fique dito: toda e qualquer voz contra o genocídio é imprescindível. Mas a paz duradoura, a possibilidade de futuro, só pode existir com justiça e reparação. Só pode existir sem colonialismo. Não há democracia num regime colonial, nem segurança, para quem quer que seja.

O primeiro passo é nomear: atravessar o muro, restituir a palavra. Retornar.

O autor agradece a leitura e as contribuições das integrantes da Sumud Network Brasil, coletivo de profissionais de saúde mental de diferentes regiões do país, unidas em solidariedade ao povo palestino. Em especial, César Fernandes, Dafne Melo e Rima Zahra. Siga a organização no Instagram: @sumud_brasil

Notas

- Texto disponível no livro Diário da tristeza comum, originalmente publicado em 1973 (no Brasil, traduzido pela editora Tabla em 2024), p. 102-103. ↩︎

- Não confundir com o termo “cognitive apartheid”, criado por William W. Cobern em 1996, que descreve a compartimentalização do conhecimento, quando estudantes aprendem teorias científicas, como a evolução, sem integrá-las às suas crenças religiosas ou pessoais. ↩︎

- Inicialmente no artigo “A saúde psíquica da população negra”, no Boletim de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, e posteriormente no livro A cor do inconsciente: significações do corpo negro. São Paulo: Perspectiva, 2021, resultado de sua tese defendida no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo no início dos anos 2000. ↩︎

Rafael Domingos Oliveira é Historiador e educador, doutorando em História pela UNIFESP e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas das Afro-Américas (NEPAFRO). É autor de Vozes Afro-Atlânticas: autobiografias e memórias da escravidão e da liberdade (Elefante, 2022) e organizador de Gaza no coração: história, resistência e solidariedade na Palestina (Elefante, 2024) e Diários de Gaza, volume 1: a memória é uma casa indestrutível (Tabla, 2024). Atua nas áreas de história da escravidão e abolição nas Américas, história pública e memória palestina.

LEITURAS PARA SE APROFUNDAR NO TEMA

Marxismo e judaísmo: história de uma relação difícil, de Arlene Clemesha

A chamada “questão judaica” esteve e está no centro da história contemporânea. Não é de se estranhar que o judaísmo tenha lançado ao marxismo os maiores desafios à sua capacidade explicativa e transformativa. Neste livro, a professora e historiadora Arlene Clemesha passa em revista as metamorfoses dessa controvertida trajetória, desde o ensaio Sobre a questão judaica, de Karl Marx, até o clássico trabalho de Abraham Léon, escrito em pleno desenvolvimento do Holocausto, que ceifaria a vida do seu autor.

Escrita em linguagem acessível e desmistificadora, a obra cobre um intervalo crucial que vai desde os debates no incipiente movimento socialista do século XIX. Passando pela criação da Internacional Socialista e o surgimento do primeiro grande partido socialista judeu, o Bund, até o período da Revolução Russa de 1917 e a Guerra Civil Espanhola, Marxismo e judaísmo resgata uma história dos movimentos políticos judaicos que a vitória do sionismo buscou apagar.

A Margem Esquerda | #43 abre com densa entrevista concedida pelo historiador palestino-americano Rashid Khalidi a Tariq Ali, artigos de Arlene Clemesha, Samah Jabr, Tithi Bhattacharya, Bruno Huberman e Ilan Pappé, ensaio visual do artista plástico palestino Yazan Khalili e poema de Rafaat Alareer, assassinado em dezembro de 2023 por um bombardeio aéreo israelense.

Caminhos divergentes, de Judith Butler

A partir das ideias de Edward Said e de posições filosóficas judaicas, Butler articula uma crítica do sionismo político e suas práticas de violência estatal ilegítima, nacionalismo e racismo patrocinado pelo Estado. Além de Said, reflete sobre o pensamento de Levinas, Arendt, Primo Levi, Buber, Benjamin e Mahmoud Darwish para articular uma nova ética política, que transcenda a judaicidade exclusiva e dê conta dos ideais de convivência democrática radical, considerando os direitos dos despossuídos e a necessidade de coabitação plural.

Ideologia e propaganda na educação, de Nurit Peled-Elhanan

A professora de linguagem da educação investiga os recursos visuais e verbais utilizados em livros didáticos de Israel para representar a população palestina. Mobilizando o arcabouço teórico e metodológico da análise crítica do discurso e da análise multimodal, Nurit Peled-Elhanan detalhada os mecanismos pelos quais esses materiais escolares moldam um imaginário de marginalização: o discurso aparentemente científico e neutro é, em realidade, carregado de signos de violência, desprezo e intolerância que oculta a população palestina.

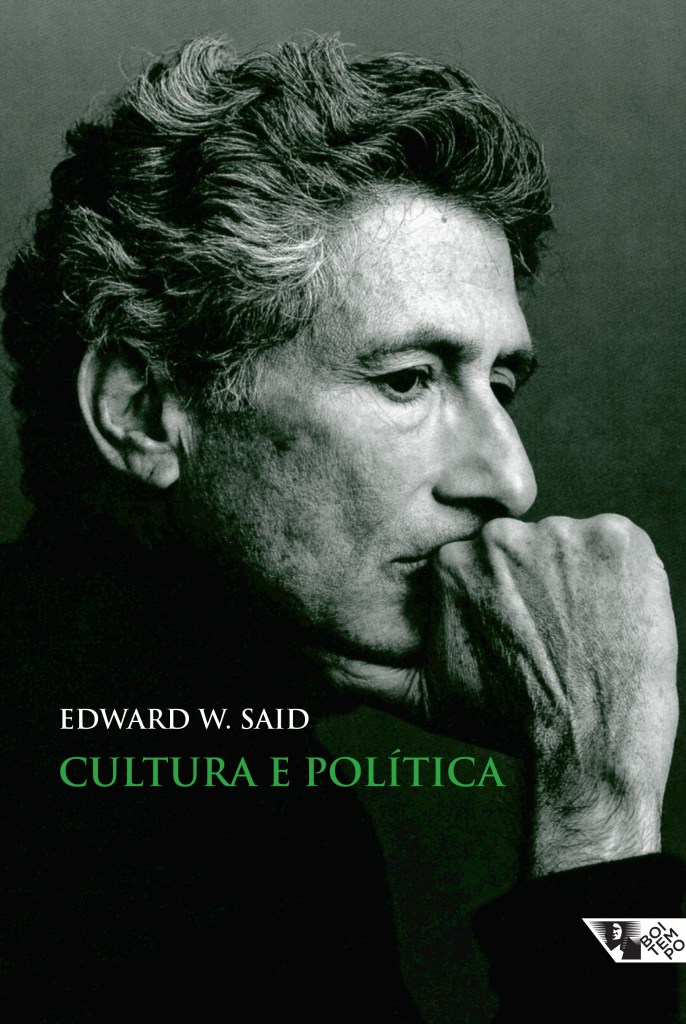

Cultura e política, de Edward W. Said

Edward Said imprime uma visão universalista em suas análises sobre a questão palestina, inserindo-a no conjunto das grandes lutas pelo reconhecimento de todos os povos a afirmar sua identidade e ter sua expressão política. Sua obra denuncia o racismo ocidentalista, que tenta se legitimar como visão hegemônica do mundo, opõe-se à criminalização da luta do povo palestino e de todos aqueles considerados fora dos padrões da chamada civilização ocidental.

A liberdade é uma luta constante, de Angela Davis

Esta ampla seleção de artigos traz reflexões sobre como as lutas históricas do movimento negro e do feminismo negro nos Estados Unidos e a luta contra o apartheid na África do Sul se relacionam com os movimentos atuais pelo abolicionismo prisional e com a luta anticolonial na Palestina. A obra da intelectual e ativista Angela Davis ensina também a pensar a nossa luta em relação a todos os “condenados da terra”, como escreveu Frantz Fanon.

Descubra mais sobre Blog da Boitempo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário