Dialética negativa e radicalismo negro: Angela Davis nos anos 1960

O pensamento de Angela Davis extrai sua força da combinação original de duas tradições de pensamento crítico radical que não costumam andar juntas: a frankfurtiana e a afroamericana.

Por Raphael F. Alvarenga.

[A presente contribuição retoma um capítulo da biografia de Angela Davis ao qual, salvo engano, ainda não se deu a devida atenção: a formação e experiência intelectual junto a seus professores alemães, Herbert Marcuse e Theodor Adorno. Dos estudos de Filosofia em Frankfurt nos anos 60 às reflexões mais recentes sobre movimentos como Black Lives Matter parece haver uma continuidade no modo (negativo-dialético) com que aborda os fenômenos da realidade social contemporânea, o qual extrai sua força da combinação original de duas tradições de pensamento crítico radical que não costumam andar juntas (frankfurtiana e afroamericana).]

* * *

No final do século passado, Angela Davis publicou um livro sobre o legado do blues feminino nos Estados Unidos, no qual toma de empréstimo a Herbert Marcuse, seu antigo professor, a noção de “dimensão estética”, propondo uma reconceituação da mesma, no sentido de fundamentá-la histórica e coletivamente. Ela discerne, por exemplo, na dimensão estética da obra de Billie Holiday uma espécie de “simbiose” com a comunidade negra americana: sua música contribui para a mesma história social e musical afro-americana de que se impregna, no interior da qual a práxis política feminina nutre e é nutrida pela práxis estética1.

Não era a primeira vez que a famosa ativista – mais conhecida por seu feminismo radicalmente anticapitalista, por sua luta pela abolição do sistema carcerário e por seu suporte à causa palestina – se debruçava sobre questões relativas às relações “simbióticas” ou dialéticas entre arte e sociedade, cultura e política. Não custa lembrar que, com um ano de intercâmbio universitário passado na França, durante o qual lera Balzac, Flaubert, Baudelaire, Rimbaud, a Recherche de Proust de cabo a rabo, Sartre praticamente todo, Davis graduou-se em Literatura Francesa com grande distinção na Universidade Brandeis, em Massachusetts, com uma dissertação sobre a obra de Alain Robbe-Grillet2. Marcado por sintaxe intricada e trama esquartejada, a estudante de 21 anos vislumbrava no nouveau roman do autor uma expressão potencialmente desmistificadora do nó existencial da realidade contemporânea: a carência de referentes, o apagamento das personagens e a ausência de profundidade apontariam para o predomínio de relações cada vez mais anônimas, definidas pela crescente mecanização, burocratização e fragmentação da existência na era da bomba3.

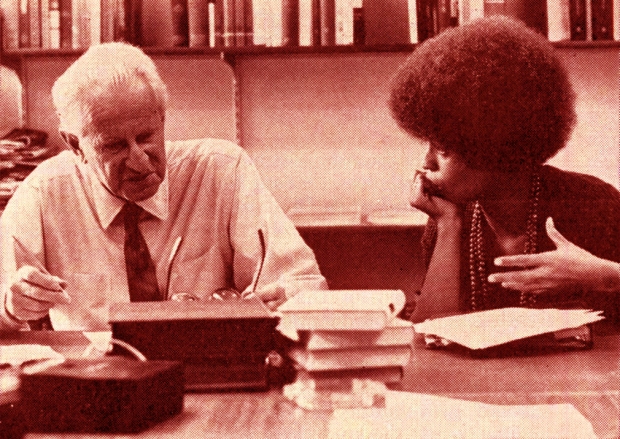

Sem deixar de lado o interesse pela literatura, que via como uma sondagem em profundidade da realidade humana e social, Davis foi iniciada à Filosofia na mesma instituição pelo ainda não muito conhecido Professor Marcuse, com quem, antes mesmo de se graduar, passou a ler e discutir semanalmente os clássicos do pensamento ocidental, dos pré-socráticos à filosofia transcendental alemã. O estudo desta última deveria ser aprofundado, segundo combinado com o mestre, na Universidade Goethe, na Alemanha, onde lecionavam Max Horkheimer e Theodor W. Adorno.

Kant, Schiller e o conhecimento para mudar o mundo

Frankfurt nos anos 1960 era uma espécie de Meca da Filosofia, principalmente se o intuito fosse o estudo rigoroso da constelação formada por Kant, Hegel e Marx. No entanto, no verão de 65 a jovem Angela Davis tomara o navio para a Europa com a consciência intranquila – as ruas de Watts, distrito pobre de Los Angeles, estavam ardendo. Estaria trilhando o caminho correto, ou se afastando do que realmente interessava? Passado o tempo, não parece ter se arrependido, embora viesse a pôr um fim na estada frankfurtiana dois anos depois, bem antes do previsto, atraída pelo recém-formado Black Panther Party na Califórnia.

Ultramar, sob a orientação do disputado Professor Adorno, suas pesquisas girariam em torno de um tema à primeira vista alheio às convulsões do período: a liberdade como categoria estética nas obras de Kant e Schiller. Olhando mais atentamente veremos que Davis não somente dava continuidade ao trabalho precedente sobre o nouveau roman – buscando no idealismo crítico alemão a possibilidade de abordar de modo mais radical a realidade da humanidade danificada pelos dilaceramentos da civilização capitalista –, como colocava no centro de suas preocupações teóricas a questão da liberdade e da transformação social.

Resumindo bastante, podemos dizer que na filosofia de Kant o juízo estético vem fazer a ponte entre o conhecimento científico das determinações causais do mundo natural (a razão pura teórica) e a esfera algo etérea dos imperativos morais (a razão pura prática). Kant se opunha a Baumgarten, considerado o fundador da estética moderna, para quem o juízo de gosto seria uma forma inferior de cognição. A Crítica do juízo – publicada apenas um ano após a tomada da Bastilha – deitava por terra tal hierarquia, e conferia plena cidadania à esfera dos sentimentos e do desejo, que conjugados com a imaginação entram num jogo sem conceito e desinteressado com a inteligência. Coube a Schiller, poucos anos depois, nas Cartas sobre a educação estética do homem, dar à empresa crítica kantiana um contorno mais explicitamente político, em que o potencial libertador da função estética ressurge como suporte de uma revolta social e política contra a sociedade repressiva em vistas da humanidade concreta, capaz de traduzir em razão a força mobilizadora do desejo4. Desencantado porém com os rumos tomados pela Revolução Francesa, avesso ao Terror revolucionário, Schiller defendia que a educação estética (e não uma revolução) seria o meio mais adequado para transformar as leis da liberdade em práxis cotidiana. Por outras palavras, caberia a uma nova humanidade, a um tempo sensível e autônoma, ela mesma fruto de uma tal educação, criar um estado de coisas em acordo com os postulados morais da razão. De recurso e elo mediador entre dois mundos antagônicos (físico e moral), o “terceiro estado” (estético ou lúdico), único âmbito onde o homem é plenamente humano, passa no decurso do livro a fim último e ideal máximo a ser realizado, no qual vida e forma se tornam uma só e mesma coisa – na carta XV Schiller fala em “forma viva” (lebende Gestalt), conceito que resume “tudo que entendemos no mais amplo sentido por beleza”5.

Interessa sublinhar o seguinte: a capacidade de ser tocado por uma obra de arte apontaria para a possibilidade de usar a imaginação de uma forma que não é limitada por nossas práticas cognitivas habituais: aqui vislumbramos uma liberdade que não tem nada de vago, porque vem atrelada à possibilidade de produzir um conhecimento de tipo novo, necessário para mudar o mundo. Acresce que o juízo de gosto, a um tempo subjetivo e generalizável, apela a (ou parece supor) uma “comunalidade” entre os homens, quiçá algo como uma “comunidade imaginada”6. Na esteira de Kant e Schiller, Adorno e Marcuse enxergariam na experiência estética de obras importantes, concebida como jogo livre e imaginativo das faculdades humanas, como que uma prefiguração sem conceito da utopia de um mundo liberto do trabalho alienado. O efeito de estranhamento (Verfremdungseffekt), na expressão de Brecht, produzido pelo contato com a obra de arte funciona como uma alienação da existência alienada (entfremdetes Dasein). Ao lançar uma luz sobre desajustes e inconsistências que geralmente não se dão a ver no banal do cotidiano, sobre aspectos da realidade social não determinados pelas representações correntes, a obra consequente permite vislumbrar o que nunca foi, o que poderia ser, ou poderia ter sido, impasses e bloqueios reais, rumos diversos que poderiam ser tomados.

Mensagens numa garrafa e os chineses no Reno

Dividida entre a leitura dos clássicos do pensamento alemão e a participação em protestos contra a guerra do Vietnã, Davis chegou a intervir – a despeito da barreira da língua – no concorrido seminário organizado conjuntamente por Adorno e Horkheimer para discutir a Dialética negativa. O seminário em questão, realizado no verão de 1966, era frequentado em grande parte por alunos ligados ao movimento estudantil – no seio do qual Adorno mais adiante veria germinando uma forma de totalitarismo (“os chineses no Reno”7) – como o promissor Hans-Jürgen Krahl, o favorito de Adorno, bem como por colegas expatriados como Davis, e que viriam a se tornar conhecidos scholars e tradutores do pensamento frankfurtiano em língua inglesa, como Irving Wohlfarth e Samuel M. Weber (os quais, diga-se de passagem, alguns anos antes, em Yale, foram introduzidos ao marxismo e à Escola de Frankfurt por um brilhante jovem mestrando brasileiro de origem austro-judaica).

Esquematicamente, digamos que a dialética negativa oscila por assim dizer em permanência entre desespero conceitual e possibilidade objetiva. A tarefa árdua de conduzir o pensamento para além do conceito sem para tanto abdicar do conceito tinha por finalidade indicar em diferentes âmbitos e contra diversas tendências de pensamento positivo (ontologia existencial, positivismo lógico, filosofias da história) a falsa identidade de razão e realidade. Diferentemente do positivismo em suas mais variadas vertentes, que subordina a razão à autoridade dos fatos do mundo existente, a dialética negativa se coloca inequivocamente do lado do possível, mais precisamente da possibilidade de uma racionalidade intensamente vital, em conexão com a qual as noções de liberdade e subjetividade devem ser pensadas. Neste sentido, o livro de 1966 era solidário da crítica estética praticada por Adorno ao longo de toda a vida, uma vez que aquilo que escapa tanto da teoria tradicional como da ciência objetiva – a não-identidade, a não-liberdade – costuma vir à tona na obra de arte de qualidade. Discurso propositalmente aporético, a aposta do livro era de que a insistência no negativo – naquilo que não se encerra em nenhuma determinação – pudesse desprender possibilidades bloqueadas pela esperança de se encontrar uma saída no interior das presentes coordenadas de pensamento e ação. Não muito diferente de Frantz Fanon, que parecia encontrar no desespero a fonte mesma da vitalidade revolucionária, também em Adorno há a ideia de que a paixão do negativo possa, mesmo se a longo prazo, enriquecer a imaginação política e revitalizar a práxis social8.

Segundo consta, Davis e Wohlfarth ficaram encarregados de apresentar o capítulo introdutório do livro, ao que se seguiu uma discussão portando sobre a questão do enraizamento histórico-social do pensamento dialético9. Seria a dialética, enquanto experiência da contradição, um gênero histórico imanente à consciência, ou seria ao contrário o caso de dizer que o impulso à unidade da consciência provém dos antagonismos objetivos da sociedade burguesa? A própria ideia de um estado reconciliado, ou verdadeiro, em oposição ao estado falso vigente, dependeria da resposta que se dê a esta pergunta.

Em réplica, Adorno se referiu primeiramente ao que ele entendia como o materialismo negativo de Marx, no qual a própria dialética deveria ser absorvida e superada (aufgehoben) na prática, uma vez que estaria ligada à sociedade burguesa em termos de conteúdo e forma, como a experiência que tal sociedade tem de si mesma. Em seguida Adorno afirmou ter desenvolvido na Dialética Negativa “modelos” de comportamento intelectual, os quais teriam consequências para o pensamento emancipado, no sentido de que um pensamento livre da compulsão do sistema possui uma maior força de resistência com relação ao existente, pois pensa o não-idêntico sem hipostasiá-lo, e tampouco se põe a si mesmo como Filosofia Primeira. Embora tal pensamento não possa prescindir de categorias lógicas, é importante frisar que estas mudam no decorrer da reflexão crítica. Na objeção levantada haveria implicitamente uma dicotomia inconciliável entre a felicidade humana e a racionalidade, oposição que Adorno via como um traço irracionalista. A crítica justificada à razão puramente particular, à razão instrumental, não deveria redundar numa negação abstrata ou num apelo ao salto no abismo do reprimido no inconsciente. A libertação da repressão não implica jogar fora o pensamento conceitual, o que abriria a porta para todo tipo de regressão e extremismo.

Os estudantes, entretanto, insistiam no que viam como uma contradição na abordagem do professor. “A dialética”, asseverava ele no capítulo em discussão, “é a consciência consequente da não-identidade”, razão pela qual “não assume antecipadamente um ponto de vista”10. Isso quer dizer que ao mesmo tempo em que a experiência intelectual é responsável pelo seu ponto de vista teórico ela não deve ser deixada à sua própria dinâmica. Em que se fundamenta então a crítica? Para Davis, Wohlfarth e muitos colegas ali presentes, a crítica dialética não poderia adotar uma posição neutra; careceria ao contrário de assumir explicitamente o ponto de vista social dos oprimidos, como sugerira Walter Benjamin.

Adorno redarguiu que tal tomada de partido é insuficientemente dialética, a começar porque morte, opressão e injustiça constituíam o oposto daquilo com o que o pensamento deveria realmente se identificar. Assumir o ponto de vista do oprimido – ou qualquer outro ponto de vista particular – como lugar privilegiado do pensamento a seu ver corria o risco de levar à instrumentalização deste, “servir-se da dialética ao invés de perder-se nela”11. Além do mais, é sabido que diversas teorias que no passado pretenderam falar em nome do oprimido e da justiça social acabaram sendo utilizadas para justificar a exploração e a opressão. O pensamento dialético teria ao contrário que ver com a dissolução mesma de todo e qualquer ponto de vista. Contra o relativismo, Adorno sustentava que os fenômenos investigados pela dialética não devem ser examinados de fora, a partir de uma perspectiva exterior, qualquer que seja, mas julgados de acordo com seu próprio conceito.

Tudo bem, insistiam os estudantes, mas como o movimento da crítica imanente é controlado? Através de um modo de conhecimento que quer o conteúdo, respondeu Adorno, que acabou reconhecendo que o máximo que a dialética negativa pode evocar é um interesse cognitivo específico, que aponta para além da crítica imanente, embora não possa dela ser separado, e que diz respeito à tomada de partido em prol da possibilidade do indivíduo. A crítica dialética teria então um ponto de vista – o individual, o singular, o concreto, o múltiplo –, mas um ponto de vista negativo, que é pressuposto e não fundamento12.

Pondo de lado a dialética, alguns fariam carreira em cima da questão da necessidade de uma fundamentação normativa sólida para a Teoria Crítica, que de crítica mesmo acabaria não tendo mais muita coisa… Seja como for, no fundo a exigência de uma tomada explícita de partido não dizia respeito apenas ao livro debatido, o que resultou numa espécie de diálogo de surdos. Os estudantes queriam que o professor – que durante anos os encorajara a resistir à transição suave a uma sociedade totalmente administrada – tirasse as devidas consequências práticas da radicalidade de seu pensamento, que afirma aliás sem ambiguidade que a “necessidade de dar voz ao sofrimento é condição de toda a verdade”, e que “o especificamente materialista [a exigência de se pôr um fim ao sofrimento] converge com aquilo que é crítico, com uma práxis socialmente transformadora”13. O desejo geral parecia ser de que o professor seguisse o exemplo do amigo Marcuse, que naquele momento já dava o que falar:

“[…] a conjuntura histórica que ligou seu próprio desenvolvimento intelectual com a busca de um novo vocabulário político no final da década de 1960 permitiu a muitos de nós entender até que ponto ele [Marcuse] tomou a sério o encargo da teoria crítica de desenvolver abordagens interdisciplinares, ancoradas na promessa emancipatória da tradição filosófica no interior da qual ele trabalhou, que sinalizaria a possibilidade e a necessidade de intervenções transformadoras no mundo social real.”14

Angela Davis, “Os legados de Marcuse”. Em: Margem Esquerda #30 (Boitempo, 2018).

Adorno, entretanto, chamava atenção para o perigo da falsa imediatidade, para o seu poder ofuscante, e sublinhava que a forma com que pensamos os problemas já é ela mesma de certa maneira política, repisando que a promessa de um mundo melhor hiberna na atenção ao conteúdo sensível, ao dado particular, ao não imediatamente existente, a tudo o que não se enquadra imediatamente no âmbito do conceito, do pensamento identitário etc. etc.

Davis salvo engano não deixou de assimilar algo da discussão toda, do risco que comporta a teoria crítica se deixar engolfar pelo imediatismo das questões práticas. Nem por isso seguiu à risca o conselho que lhe dera o professor de não tentar juntar os interesses aparentemente discrepantes pela filosofia e o ativismo social15. A seu ver uma teoria crítica consequente da sociedade não nos livra da necessidade de lutar pela mudança social assinalada e exigida pela mesma teoria, logo de ter de descer ao plano da práxis possível – que não nada tem que ver com a pseudo-atividade criticada por Adorno no movimento estudantil alemão no fim dos anos 60. Apartada da práxis modificadora solicitada pela crítica dialética, a própria teoria passa a girar em falso, levando à “atrofia da imaginação política estratégica”16.

Na condição de mulher negra norte-americana, o que estava acontecendo no país natal – “a ascensão coletiva do meu povo à consciência” – não somente não a deixava indiferente como exigia formas de intervenção crítica bem diversas de mensagens numa garrafa: “A luta era um nervo vital, nossa única esperança de sobrevivência. Eu me decidi. A jornada começava.”17

A liberdade começa com a libertação

De volta aos Estados Unidos, premida pelas exigências do momento, que era de luta, quer dizer, próxima aos Panteras e bastante envolvida no Coletivo Che-Lumumba, sem dúvida com os Damnés de Fanon na cabeça, a dissertação de doutorado, desta vez supervisionada por Marcuse, teria agora por tema a força (e a violência) na filosofia de Kant, focando em particular na reação do filósofo à Revolução Francesa.

Davis não chegou ao tema arbitrariamente, note-se de passagem. Ainda em Frankfurt havia escrito um artigo – elogiado por Adorno e por outros professores, como Oskar Negt, de quem se sentia mais próxima – sobre a noção de interesse na estética e na filosofia moral kantianas. No texto em questão ela procurava mostrar que o problema dialético da imbricação de forma e conteúdo no tratamento dado por Kant a conceitos como interesse, dignidade, caráter inteligível etc. é sistematicamente obnubilado por sua construção aporética. Hegel já havia notado que a terceira Crítica, ao mesmo tempo em que minaria a fundação epistemológica do edifício crítico arduamente construído nas duas outras, como que abria a porta e conduzia de certa forma ao idealismo especulativo que seria a marca de seu próprio sistema. Sem recorrer diretamente a Hegel, Davis procurou mostrar, mediante uma crítica imanente dos teoremas kantianos, como estes já apontam para a dialética18.

A pesquisa que deveria levar a cabo na Califórnia daria continuidade ao que vinha desenvolvendo já em Frankfurt, ainda que desta vez com um tom político mais acentuado. É que nos escritos mais explicitamente políticos de Kant vem à tona uma contradição entre os comandos morais, de acordo com os quais todo sujeito racional deveria agir de forma incondicional, e o princípio segundo o qual se julga. Assim, por exemplo, na concepção kantiana, a Revolução Francesa de 1789 seria a um tempo ilegítima – do ponto de vista da Constituição em vigor e até que uma nova fosse promulgada – e um acontecimento formidável, porque a despeito da violência o entusiasmo que suscitou nos espíritos esclarecidos da época dava prova de uma disposição moral da humanidade; tal simpatia inspirava esperança numa sociedade futura em que as capacidades humanas pudessem se desenvolver livremente19.

Sublinhe-se de passagem que a experiência estética, tal como a concebe Kant na Crítica do juízo, não somente permite a mediação entre o campo da razão teórica e a esfera do agir moral, como é impregnada pela ideia de uma articulação de força e liberdade (cf. por ex. a Analítica do sublime). Também numa nota do tratado sobre a religião, diz Kant que não se pode amadurecer para a liberdade, porque “há que ser livre para alguém se poder servir convenientemente das próprias forças na liberdade”20. Por intermédio de Rousseau, Davis encontrava na noção kantiana de força nada menos que a possibilidade de repensar de forma radical o vínculo interno unindo teoria e práxis21. O que estava em jogo, em suma, era nada menos que a realização prática do conceito de liberdade, ou, mais precisamente, para retomar a formulação de um bom leitor de Rousseau, a coincidência da imaginação e do desejo com um poder real sobre o tempo e a vida presentes22.

Infelizmente Davis não teve como levar adiante a tese; como temia Adorno, foi levada de roldão pelo tumultuado contexto da luta em que mergulhou de corpo e alma, sobretudo pelas consequências do seu engajamento, que não tardaram a bater em sua porta: demissão em 1969, por razões políticas, do corpo docente da Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde era professora assistente de Filosofia; aparição no ano seguinte na lista das dez pessoas mais procuradas do FBI; a prisão, o julgamento e a absolvição no caso do sequestro e assassinato de um juiz da Califórnia; subsequente pesquisa sobre o complexo industrial penitenciário como um desdobramento das relações de dominação racial do período colonial, advocacia de um novo abolicionismo, empenho pela causa palestina…

Muito embora o projeto tenha sido abandonado, não deixa de ser notável a postura intelectual que nele se delineava: a teoria mais exigente se deixava orientar pelo interesse emancipatório do qual está imbuída a práxis transformadora, cujos problemas decisivos eram iluminados pela radicalidade da análise que não se deixa instrumentalizar. Justificando o engajamento político da ex-aluna quando esta se encontrava na prisão, Marcuse notava uma ligação essencial com o comprometimento intelectual manifesto no curto tempo em que ela atuara como docente:

“Ela se recusava a tratar as ideias libertárias da civilização ocidental como mero material apostilado, como matéria para provas ou para obter diplomas – para ela, elas estavam vivas e tinham que se tornar realidade, aqui e agora, não em dias remotos no tempo, não em eternas promessas e expectativas.”23

Davis por sua vez aprendera com o exemplo de Marcuse que agir com os outros (no mundo) e julgar (a realidade) por si mesma não eram necessariamente coisas inconciliáveis. Estava fora de cogitação colocar o cérebro de molho em nome de uma causa, por nobre e legítima que fosse a seus olhos. Antes pelo contrário, foram sua sólida formação filosófica e as convicções políticas bem pesadas que lhe permitiram se situar acima de qualquer partidarismo fácil. Embora próxima dos Panteras, incomodava à jovem marxista o discurso nacionalista de alguns de seus membros, sem falar no papel auxiliar reservado às mulheres no seio do movimento. A preocupação em diferenciar, o cuidado com o uso correto das palavras estavam sempre presentes, e adquiriam sentido estratégico. Aos que afirmavam, por exemplo, que os Estados Unidos eram um país fascista, propunha cautela, pois embora houvesse de fato tendências fascistas, ou protofascistas, muito claramente delineadas, a diferença entre a existência destas no seio de uma democracia – ainda que concebida em termos puramente burgueses – e uma sociedade realmente fascista é fundamental, uma vez que determina os objetivos da luta, contra o quê ou quem lutar, com quem se aliar e que táticas adotar.

Numa carta de 1970, Marcuse admitiu sem rodeios ter aprendido algo novo a respeito da própria natureza da liberdade à luz do empenho teórico e político da aluna:

“O abstrato conceito filosófico de liberdade que nunca deve sair de cena de repente ganha vida e revela sua própria verdade concreta: a liberdade não é apenas o objetivo da libertação; ela começa com a libertação; ela existe para ser ‘praticada’. Isso, confesso, eu aprendi com você!”24

Política e(m) sala de aula

De acordo com o lugar-comum retomado por Mefistófeles no Fausto de Goethe, verde é a árvore da vida, cinzenta a teoria. Sobre ele se funda em parte o anti-intelectualismo que infelizmente ainda hoje se nota em muitos meios militantes, bem como em setores da sociedade que, excluídos da vida do espírito, transformam, contra seu próprio interesse, a necessidade em virtude. Corrigindo Mefistófeles, Adorno lembrava naqueles mesmos anos que a árvore da vida no mundo do capitalismo administrado estava longe de ser verde, do mesmo modo que o caráter grisalho da teoria é ele mesmo resultado e função da desqualificação geral da vida na ordem burguesa25. Recusando a chantagem da alternativa, Davis cedo percebeu que a vida do pensamento residia precisamente na luta teórica e prática contra tudo que diminui o ser humano, reduzindo-o a uma vida que não vive.

Adorno achava, não sem alguma razão, que era preciso aproveitar ao máximo os espaços e o tempo ainda disponíveis para o pensamento no mundo totalmente administrado do capitalismo tardio. Ocorre que a própria conservação dos nichos ecológicos onde a reflexão crítica possa florescer em liberdade – sem falar em sua ampliação e na criação de outros nichos – depende cada vez mais da luta coletiva. Davis foi precocemente forçada a compreender isso: a liberdade intelectual – da qual faz parte a acadêmica, que de lá pra cá naufragou completamente – deve ser disputada, reivindicada numa luta constante contra o avanço do capitalismo, que não cessa de abafá-la. Adepta avant la lettre da ideologia tosca da “escola sem partido”, a administração Reagan (então governador do estado da Califórnia) tratou logo de destituir a jovem professora negra de suas funções letivas na UCLA em razão de uma visita a Cuba e de sua filiação ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Em vez de recorrer à Quinta Emenda da Constituição, como era praxe, Angela Davis não somente reivindicou abertamente o fato de ser comunista como chamou a atenção para a impossibilidade de se separar política e processo pedagógico. Ideias e opiniões políticas, dizia, tinham de ser levadas à sala de aula; a educação é inerentemente política, está fadada a ser política se o seu objetivo for formar seres humanos que se preocupem genuinamente com seus semelhantes e que usem o conhecimento adquirido para conquistar a natureza com o objetivo de libertar a humanidade de necessidades escravizadoras. Davis dizia ainda ter aprendido com Marcuse que o conhecimento, para ser conhecimento de verdade, tem de ser relevante para a realidade humana. Para ela, a escola e a universidade deveriam ser lugares onde a consciência se torna explícita e é impelida numa direção transformadora.

Nas aulas proferidas em 1969, Davis decidira abordar o problema da liberdade – questão maior para os venerados “Pais Fundadores” da nação estadunidense (Thomas Jefferson e Cia.) – sob o prisma da mais radical experiência da não-liberdade, da mais brutal forma de alienação, a escravidão26. Mas ao invés de analisar esta à luz das teorias correntes ou em voga sobre a liberdade, ela passava estas em revista à luz da literatura negra, em cujo epicentro agiria uma verdadeira dialética, não da liberdade, mas da libertação, entendida como processo inserido numa duração histórica específica. A própria questão da identidade negra, geralmente tratada de forma estática, deveria ser repensada em conexão com tal dialética.

A par das aulas dadas sobre Frederick Douglass, o curso incluiria leituras de W.E.B. DuBois, Jean Toomer, Richard Wright e John A. Williams, intercaladas pelas teorias de Fanon e a poesia de vários períodos da história dos negros nos Estados Unidos, a qual seria comparada com textos selecionados de autores africanos e poemas de Nicolás Guillén, um poeta cubano negro. À luz de uma formação histórica peculiar, bem como da própria experiência, tais autores teriam colocado em evidência não apenas o formalismo das democracias liberais ocidentais, mas igualmente a promessa (e os impasses) de uma liberdade em contraste com a qual as liberdades existentes na sociedade burguesa aparecem como mancas:

“A história da literatura negra fornece […] uma descrição da natureza da liberdade, de sua extensão e seus limites, muito mais elucidativa que todos os discursos filosóficos sobre o tema na história da sociedade ocidental. […] Os negros expuseram, por sua própria existência, as inadequações não apenas da prática [corrente] da liberdade, mas se sua própria formulação teórica.”27

Um gesto nada anódino, diga-se de passagem. E não somente por mostrar que as teorias filosóficas em questão (como o existencialismo) seriam no fundo irrelevantes diante de problemas reais e arraigados historicamente. A força e a vitalidade do programa de pesquisa e ensino de Davis naquele momento – resumido na “necessidade de se estabelecer uma continuidade entre passado e presente a fim de descobrir a gênese de problemas que continuam a existir hoje, [e] descobrir como nossos antepassados lidaram com eles”28 – provinha da retomada crítica de toda uma tradição de pensamento periférica (muito embora elaborada em sua maior parte no coração do sistema), entendida “não como peso morto, mas como elemento dinâmico e irresolvido, subjacente às contradições contemporâneas”, no intuito de recolher “as forças em presença” e solicitar “o passo adiante”29.

Raça e gênero na luta de classes

Muitas teorias contemporâneas partem da premissa de que a igualdade democrática na sociedade presente (pelo menos no ocidente) já é um fato consumado, faltando apenas a inclusão de alguns grupos marginais ou refratários em seu âmbito. No melhor dos casos, a assimilação ou o reconhecimento no seio de um Estado de direito torna-se o ideal, o objetivo a ser alcançado. Mas se a premissa não resiste à prova da realidade, então a inclusão não pode ser o objetivo principal da luta de grupos marginalizados. Como não cessa de frisar Davis, não há como tornar efetivamente igualitária uma sociedade estruturalmente racista e sexista, diante de cuja lógica excludente a inclusão social-democrática de negros, mulheres, homossexuais etc. se torna escárnio. O fato, por exemplo, de se ter um negro na presidência da maior potência militar do mundo não alterou em nada o dado calamitoso de os negros formarem 40% da população carcerária dos EUA, quando não passam de 13% da população do país.

Desde a leitura do Manifesto Comunista ainda adolescente, Davis passou progressivamente a enxergar os problemas enfrentados pela população negra nos Estados Unidos no interior do contexto mais amplo do movimento da classe trabalhadora. Já nos anos 60, quando voltara de Frankfurt, via como insuficientes tanto o marxismo sem crítica do racismo quanto o black power sem análise de classe. Porque é preciso reconhecer que o racismo no capitalismo sempre funcionou como instrumento de controle, a nível mundial, dos produtores diretos, servindo para justificar as desigualdades de renda que acompanham inevitavelmente a hierarquização da força de trabalho, jogando por conseguinte os oprimidos uns contra os outros, moldando, limitando e reprimindo seus desejos30. Além de manter dividida a classe trabalhadora, a raça é ademais, como notou Fanon, o sítio por excelência onde se instala o ressentimento de classe.

Após a publicação de Mulheres, raça e classe, de 1981, Davis passou a rechaçar igualmente o feminismo burguês branco – que abarca de Hillary Clinton a um movimento como o europeu Femen, em que adquire traços embaraçosamente caricaturais – por ignorar os problemas maiores da exploração econômica e do racismo estrutural. Assim como o racismo, o sexismo (misoginia, homofobia) e o patriarcalismo são constitutivos da civilização capitalista, tendo as mulheres desde o início sido relegadas à esfera do trabalho doméstico e improdutivo (com todos os sentimentos, atitudes e afetos correspondentes), forçadas a se ocupar do conjunto de atividades não valorizadas muito embora indispensáveis à valorização do capital. Na sociedade de classes a mulher de cor, por ser mulher e de cor, é duplamente prejudicada e oprimida. A situação da mulher, em particular da mulher pobre, da mulher negra, da imigrante, bem como de membros da comunidade LGBTQ, sobretudo os mais pobres, se torna ainda mais vulnerável no contexto do que Robert Kurz chamou de “colapso da modernização” – quer dizer, da deterioração do mundo do trabalho, da erosão da família nuclear burguesa, em que o homem, séculos a fio, fora o principal provedor, etc., sem que novas relações e formas de socialização venham ocupar o lugar das antigas em crise –, colapso que de modo algum significa o fim do patriarcado, mas lhe impinge ao contrário uma feição particularmente ferina.

Em 2015, Hillary Clinton fez um discurso numa histórica igreja afro-americana do estado do Missouri, durante o qual afirmou que “todas as vidas importam” (all lives matter). Verdadeira boutade, uma vez que cartazes do lado de fora traziam justamente a divisa entoada em Ferguson e outras cidades, ela mesma nome de uma campanha internacional contra a violência e o racismo sistêmico contra negros: “Black Lives Matter”. No ano seguinte, a infeliz declaração da já então presidenciável viria a se tornar um slogan explicitamente contra tal movimento, o qual segundo os proponentes do “All Lives Matter” tende a focar em injustiças específicas propagadas contra negros, obnubilando contudo outros tipos de injustiça, como se fossem secundários, como se outras vidas não tivessem a mesma importância. O “All Lives Matter” surgiu portanto para denunciar o suposto “racismo invertido” da palavra de ordem “Black Lives Matter“.

Poucos meses após a declaração de Clinton, numa conferência em Estocolmo, Angela Davis não deixou barato. Num discurso inspirado, após chamar a atenção significativamente para a Crítica do juízo de Kant, insistindo tanto no alargamento da imaginação que podem suscitar grandes obras de arte como na negatividade originária imbricada na dimensão estética, que permitem criticar e reformular de maneira radical as condições de subordinação existentes e que por esta razão figuram na base da Teoria Crítica de tradição marxista31, Davis ressaltou o caráter a um tempo banal e ideológico da asserção de que “todas as vidas importam”: se nas presentes condições todas as vidas fossem realmente digna de respeito, argumentou, não haveria necessidade de colocar tanta ênfase em relembrar que vidas negras importam.

Para ilustrar o raciocínio, Davis evocou a Revolução de São Domingos e a Constituição haitiana de 1805, cujo parágrafo 14 asseverava que todo cidadão da república livre do Haiti, qualquer que fosse a raça, seria considerado negro. Isso significa que os negros – vistos e tratados então e ainda hoje por muita gente como uma humanidade de segunda classe, e cuja liberdade (no caso haitiano) não viera na forma de um presente dos de cima, mas teve de ser arrancada à força – seriam a medida não apenas da cidadania (haitiana), mas da própria humanidade emancipada: por representarem a parte dos que não têm parte na sociedade existente, é precisamente a sua não-identidade que figura como lugar-tenente (o termo Statthalter aparece com frequência em Adorno) de uma universalidade mais plena e verdadeira; lugar-tenente (negativo) de um “excedente ineliminável, que escapa a qualquer captura e fixação num estatuto social e jurídico”32, e que por isso mesmo prefigura um estado de coisas – igualmente vislumbrado por Fanon – em que “raça” deixaria de ser cimento de construção identitária, não seria sequer uma questão.

Angela Davis não para aí, e propõe levar adiante a ideia contida no artigo da Constituição haitiana, igualmente à base do Black Lives Matter: se nossos sonhos de liberdade podem ser enriquecidos por tal proposição, por que não imaginarmos mulheres negras como medida da humanidade? E por que não particularizar ainda mais, estendendo o raciocínio para mulheres negras pobres, trabalhadoras, imigrantes, mães solteiras, suburbanas, sem-teto, LGBTQ?33 Como nas melhores obras de arte, a manifestação de configurações e formas de opressão particulares é aqui mais imediata e sensível do que propriamente simbólica, e o mais individual como que incarna diretamente o universal, tornando-se “o precursor de uma verdade universal que irrompe em seu destino e lugar únicos”34. Ao contrário do que se passa no pensamento humanista ou iluminista europeu, a humanidade aqui não é um conceito vazio; não é mero fundamento ideológico de práticas que no mais das vezes contradizem ou distorcem a formulação original, mas antes algo pressuposto. De novo, não estamos longe da dialética negativa adorniana, para a qual o homem “não é apenas o que foi e é, mas também aquilo que pode vir a ser”35, ou de Fanon, na belíssima conclusão de Pele negra, máscaras brancas, onde estima que não deveríamos “fixar o homem, pois o seu destino é ser solto”36.

O que está em jogo por conseguinte não é um retorno às raízes, a afirmação de uma cultura originária, de uma essência negra ou pan-africana, pois é grande o risco de ver toda uma política de libertação reduzida a uma moda inofensiva (penteado afro ou rasta, batuque afro-reggae, trajes etíopes), não somente aceita mas encorajada pelos poderes estabelecidos, além de apreciada e consumida pela burguesia branca. Não dá para lutar pelo reconhecimento da particularidade negada nos próprios termos da sociedade patriarcal de classes que a nega, procurando dar uma expressão afirmativa a uma suposta autenticidade (feminidade, negritude, cultura queer, cultura proletária) num quadro de tolerância multicultural de identidades plenamente postas, enquanto que o universo mais e mais degradado do trabalho no capitalismo em fim de linha – o anacronismo das formas capitalistas de socialização, tanto mais agudo agora que a integração da classe trabalhadora se dá no mundo todo sob condições cada vez mais miseráveis e precárias, na forma de desemprego tecnológico e empregos improdutivos de toda sorte, bem como completamente supérfluos do ponto de vista das necessidades reais e do nível já alcançado das forças produtivas da sociedade – passa sem um arranhão. “O capitalismo”, dizia Davis num texto escrito na prisão, “pouco importa a cor, corre na contramão dos interesses da humanidade e da racionalidade.”37 Recentemente disse ainda acreditar “que o capitalismo é o tipo mais perigoso de futuro que possamos imaginar”38. Por tudo isso tem razão Jean Genet, num texto que escreveu sobre Davis e seus “irmãos”:

“[Desde que] os negros compreenderam que eram perfeitamente capazes de resolver eles mesmos seus próprios problemas, de evoluir muito à vontade na política mais complexa, de elaborar teses revolucionárias audaciosas e as aplicar […] eles renunciaram aos trajes, aos enfeites e às quimeras que queriam fazê-los crer que não passavam de africanos. […] Auxiliados pelas ideias de DuBois, de Richard Wright, de Fanon, de Malcolm X, de Newton e Seale, eles [os Panteras Negras] compreenderam que um povo cortado muito tempo de sua verdadeira tradição corre o risco de se perder na que ele crê ter reencontrado e que se apresenta, na verdade, sob forma de um folclore muito tranquilizador para a nação opressora. Os Panteras, contra isso, escolheram, deliberadamente, o projeto revolucionário.”39

Dando continuidade à rica tradição do pensamento radical negro40, à qual procurou integrar a perspectiva crítico-emancipatória da dialética negativa frankfurtiana – em particular a confiança no testemunho e na força negativa da arte, a atenção à experiência sensível como algo pré-formado social e historicamente e a concepção de uma pedagogia emancipatória, visando ao alargamento social da capacidade de julgar e imaginar outros mundos –, Angela Davis sempre viu como indispensável entender como a estrutura econômica da sociedade determina os modos como esta mesma sociedade define as categorias de raça e de gênero. Pensando a intersecção necessária das diferentes lutas por justiça social – haja vista que hierarquias de raça e de gênero têm a ver, intrinsecamente, com a hierarquia de classe, quer dizer, com a posição que se ocupa dentro das relações de produção dominantes –, nunca deixou de buscar uma solução radicalmente democrática e socialista que se inscrevesse num plano de solidariedade de luta internacionalista, no interior do qual o combate às estruturas racistas, patriarcais, sexistas e de classe dentro do próprio país pudessem ganhar alento, um maior significado e uma ressonância mais ampla.

***

O novo número da revista da Boitempo, a Margem Esquerda #30, traz um artigo de Angela Davis refletindo sobre os legados de Herbert Marcuse. A edição traz ainda um dossiê especial sobre marxismo e direito coordenado por Alysson Leandro Mascaro, com textos de Ingo Elbe, Alessandra Devulsky e Moisés Soares, além de artigos da Maria Lygia Quartim de Moraes, Carlos Eduardo Martins, Maurilio Lima Botelho, Demétrio Cherobini, Piotr Stutchka, entre outros…

***

NOTAS

1 Angela Y. Davis, Blues Legacies and Black Feminism. Gertrude “Ma” Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday, New York: Vintage, 1998, p. 164.

2 Salvo indicação diversa, os dados biográficos no presente texto são tirados da autobiografia da autora: An Autobiography [1974], New York: International Publishers, 1996. [Edição brasileira: Uma autobiografia, trad. Heci Carolina Candiani, Boitempo, 2019].

3 Cf. Alice Kaplan, Dreaming in French. The Paris Years of Jacqueline Bouvier Kennedy, Susan Sontag, and Angela Davis, Chicago/London: University of Chicago, 2012, p. 179.

4 Cf. Herbert Marcuse, Eros e civilização. Uma interpretação filosófica do pensamento de Freud [1955], trad. Á. Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 1975, cap. 9.

5 Friedrich Schiller, Cartas sôbre a educação estética do homem [1794], trad. R. Schwarz, São Paulo: Herder, 1963, p. 79. A próposito, veja-se na mesma edição a excelente introdução de Anatol Rosenfeld.

6 Cf. Paulo E. Arantes, “Nação e reflexão” [2001], em Zero à esquerda, São Paulo: Conrad, 2004, pp. 79-108.

7 Cf. Theodor W. Adorno & Herbert Marcuse, “As últimas cartas” [1969], em Marcuse, A grande recusa hoje, trad. I. Loureiro e R. de Oliveira, Petrópolis: Vozes, 1999, pp. 87-101.

8 Na estrada do desespero, o filósofo frankfurtiano e o psiquiatra martinicano andariam lado a lado, segundo Robyn Marasco, The Highway of Despair. Critical Theory after Hegel, New York: Columbia University, 2015. No Brasil, a ideia de desespero conceitual como tarefa do pensamento crítico foi retomada por Vladimir Safatle, Cinismo e falência da crítica, São Paulo: Boitempo, 2008, p. 204.

9 Para a discussão que segue, cf. Alex Demirović, Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1999, pp. 656-58.

10 Adorno, Dialética negativa [1966], trad. M. A. Casanova, Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 13.

11 Adorno, Minima moralia. Reflexões a partir da vida lesada [1944-47], trad. G. Cohn, Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2008, § 152, p. 243.

12 Para tal distinção, cf. Ruy Fausto, “Sobre o jovem Marx”[1968/1979], Discurso, n° 13, 1983, pp. 7-52.

13 Dialética negativa, pp. 24 e 173.

14 Angela Davis, “Os legados de Marcuse”. Em: Margem Esquerda #30 (Boitempo, 2018).

15 “Numa de minhas últimas reuniões com ele […] [Adorno] sugeriu que meu desejo de trabalhar diretamente nos movimentos radicais do período era algo semelhante a um estudante de mídia que decide se tornar um técnico de rádio”. Angela Davis, “Os legados de Marcuse”. Em: Margem Esquerda #30 (Boitempo, 2018).x

16 Arantes, “Zero à esquerda: uma coleção da hora” [1998], em Zero à esquerda, p. 248.

17 An Autobiography, p. 145. [Edição brasileira: Uma autobiografia, trad. Heci Carolina Candiani, Boitempo, 2019].

18 Cf. Oskar Negt, “Gutachten über die Kant-Arbeit von Angela Davis” [1972], Stiftung Ethik & Ökonomie, Berlin: Dossier Blue Planet Award, 2011, pp. 39-40.

19 Cf. Hannah Arendt, Lições sobre a filosofia política de Kant [1970], Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1993.

20 Immanuel Kant, A religião nos limites da simples razão [1793], trad. A Morão, Covilhã: Universidade da Beira, 2008, p. 214.

21 É possível que Davis tivesse em mente uma passagem do Contrato social em que o filósofo defende a necessidade paradoxal de forçar à liberdade todo aquele que se recusar a obedecer à vontade geral do povo – entendido como sujeito moral coletivo livre e soberano –, de modo a evitar a recaída em relações de abuso e dependência pessoal. Cf. Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato social, ou Princípios do direito político [1757/1762], trad. L. S. Machado, São Paulo: Abril Cultural, 1978, livro I, cap. VII, p. 36.

22 Cf. Bento Prado Jr., A retórica de Rousseau [1974], trad. Cristina Prado, São Paulo: Cosac Naify, 2008, pp. 233 e 237.

23 Marcuse, “NBC, Jan. 31, 1961”, em Collected Papers, vol. 6: Marxism, Revolution and Utopia, London/New York: Routledge, 2014, p. 215.

24 Marcuse, “Dear Angela” [carta de 18 de novembro de 1970], em Collected Papers, vol. 3, p. 49.

25 Adorno, “Notas marginais sobre Teoria e Práxis” [1969], em Modelos Críticos, vol. 2: Palavras e Sinais, trad. M. H. Ruschel, Petropólis: Vozes, 1995, pp. 202-29.

26 Embora não o cite, a maneira de abordar o problema é próxima da de Adorno, que sustentava que, “na era da opressão social universal, é somente nos traços do indivíduo massacrado e violado que sobrevive a imagem da liberdade contra a sociedade” (Dialética negativa, p. 222).

27 Davis, Lectures on Liberation [1969], New York: Committee to Free Angela Davis, 1971, p. 4.

28 Ob. cit., p. 13.

29 Roberto Schwarz, “Nacional por subtração” [1986], em Que horas são?, São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 31. O autor, no caso, se referia a Machado de Assis, Mário de Andrade e Antonio Candido, escritores cuja qualidade se prendia ao fato de terem sabido “retomar criticamente e em larga escala o trabalho dos predecessores”.

30 Cf. Immanuel Wallerstein, Capitalismo histórico [1983], trad. R. Aguiar, Rio de Janeiro: Contraponto, 2001, cap. 3.

31 Ela faz questão de frisar, sem dúvida a fim de demarcar a diferença com relação aos herdeiros oficiais da Escola de Frankfurt, os quais, como se sabe, avessos à reflexão estética e tendo feito as pazes com o capitalismo, costumam se contentar em fornecer uma legitimação sociológica para o desalentado reformismo do compromisso socialdemocrata do pós-guerra, trocando emancipação por integração, quer dizer, reduzindo a política ao processo de reconhecimento de afirmações genéricas dos diversos grupos minoritários.

32 Achille Mbembe, Crítica da razão negra [2013], trad. M. Lança, Lisboa: Antígona, 2014, p. 88.

33 Davis retoma a ideia no prefácio que escreveu para A. T. Lamas, T. Wolfson & P. N. Funke (orgs.), Herbert Marcuse and Contemporary Social Movements, Philadelphia: Temple University, 2017, pp. vii-xii.

34 Marcuse, Contra-revolução e revolta, trad. Á. Cabral, Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p. 88.

35 Dialética negativa, p. 51.

36 Pele negra, máscaras brancas [1952], trad. R. da Silveira, Salvador: Edufba, 2008, p. 190.

37 “Rhetoric Vs. Reality”, Ebony, Jul. 1971, pp. 115-20, p. 116.

38 Entrevista a Pat Morrison, “Angela Y. Davis on what’s radical in the 21st century”, Los Angeles Times, 06 de maio de 2014.

39 “Angela et ses frères”[1970], em L’Ennemi déclaré. Textes et entretiens, Paris: Gallimard, 1991, pp. 74-75.

40 Para uma boa síntese, cf. Cedric J. Robinson, Black Marxism. The Making of the Black Radical Tradition [1983], Chapel Hill/London: University of Carolina, 2000. Para desenvolvimentos mais recentes, cf. Gaye T. Johnson & Alex Lubin (orgs.), Futures of Black Radicalism, London/New York: Verso 2017.

***

Raphael F. Alvarenga é doutor em Filosofia pela Universidade de Louvain (Bélgica), autor de Desejo de ruptura (2012) e coeditor da revista Sinal de Menos (sinaldemenos.org), para a qual escreve regularmente.

***

O Espaço do leitor é destinado à publicação de textos inéditos de nossos leitores, que dialoguem com as publicações da Boitempo Editorial, seu Blog e obras de seus autores. Interessados devem enviar textos de 1 a 10 laudas, que não tenham sido anteriormente publicados, para o e-mail blog@boitempoeditorial.com.br (sujeito a aprovação pela editoria do Blog).

Excelente artigo muito mas muito bom.

CurtirCurtir