Santo Ernesto Guevara merece a companhia de São Chico Risada

Imagem: WikiCommons.

Por Mouzar Benedito

Materialista que acredita em benzedeiras e curandeiros? Vixe! E não é que pode acontecer? Já aconteceu comigo. Vejo muitos casos de pessoas que se curam de alguma coisa por sugestão, acreditam tanto numa cura mágica/espiritual ou coisa semelhante que se curam, mas não foi o meu caso.

Já contei em alguns lugares de um médico boliviano de Santa Cruz La Sierra, especialista em lepra (assim se chamava, agora não se usa mais essa palavra — é hanseníase), que um dia recebeu um paciente em estado muito adiantado e queria se curar. O médico, amigo de uma médica com quem me tratava de umas tranqueiras, disse a ele que a doença não tinha cura, só podia controlar. O cara ficou furioso, xingou o médico e disse: “Santo Ernesto vai me curar”. Afirmou que em Vallegrande conseguiria a cura.

Vallegrande é a cidade onde mataram Che Guevara. Ferido a tiros, ficou prostrado numa cama na escola, sob forte vigilância militar, até que, obedecendo ordens gringas, o mataram. Os camponeses da região não gostavam dos guerrilheiros, diziam que eles acabaram com o sossego na região. Mas depois do assassinato de Che Guevara, as mesmas pessoas que o xingavam passaram a pedir milagres a ele e transformaram a escola em que foi morto em lugar de peregrinação. Como ele era especialista em lepra (hanseníase…) as vítimas dessa doença eram as que mais procuravam o local e rezavam pedindo a cura a “Santo Ernesto”.

Segundo o tal médico de Santa Cruz La Sierra, o doente incurável apareceu lá de volta uns meses depois para mostrar que tinha sido curado. Tinha mesmo! O médico estava pasmo, inconformado. Claro, o “poder da fé”, funcionou. E segundo se dizia, “Santo Ernesto” curou muitas e muitas pessoas. Fiquei rindo quando a médica amiga do especialista me contou, e falei: “Para uma pessoa ser reconhecida como santa pelo Vaticano, tem que ter a prova de que depois de morta curou pelo menos uma pessoa de doença grave. Ernesto Guevara curou muitas, então deveria ser beatificado pela Igreja. Já imaginaram, Che Guevara virando santo?

Santo Ernesto, passei a brincar, é um dos santos em que acredito. Deveria ser comemorado todo dia 8 de outubro. Outro é São Benedito, que segundo minha mãe era o “santo da cozinha” e me deu seu nome para que ele não me deixasse passar fome. Funcionou, brinco até hoje. Viajei em condições miseráveis, me vi às vezes no sertão nordestino sem dinheiro nenhum, andando a pé ou de carona, mas sempre aparecia um jeito de eu me alimentar. Só uma vez fiquei quatro dias sem comer, mas foi numa circunstância especial: estava preso. No presídio Tiradentes, em São Paulo (que ironia dar esse nome…), até davam comida para nós, mas podre. Quem comia passava muito mal. Preferi não comer. E tem uma “santa” de que também sou devoto: Santa Rosa Luxemburgo. Mas aí é uma história longa que não dá pra contar num texto curto.

Bom, mas o que vou contar aqui não envolve crença de quem foi procurar a cura, no caso, eu mesmo, repito. E nem mesmo fui procurar cura.

Antes de chegar a essa história, uma lembrança sobre benzeduras. Na minha infância havia algumas doenças que diziam que não tinham remédios, só eram curadas benzendo. Uma delas era cobreiro, causada pelo vírus da varicela. Outra, chamada mijacão, é uma espécie de tumor muito dolorido que dava (não ouvi mais falar, então uso o verbo no passado) na sola dos pés de quem andava descalço, causado — segundo se acreditava — por contato com urina de cavalo. Na casa em que eu morava tinha a barbearia do meu pai na frente e a residência no fundo. De um lado da casa tinha um curral, numa época em que esse o cavalo era o principal meio de transporte individual na minha terra. Muitos fregueses vindos da roça deixavam seus cavalos lá o dia inteiro, enquanto ficavam na cidade. Algumas pessoas, principalmente moleques, pisavam descalças no chão onde eles mijavam e pegavam o tal de mijacão. E procuravam um benzedor ou uma benzedeira, único jeito de curar, segundo se acreditava.

Chico Risada na rota das congadas

Em 1977, eu trabalhava no Sesc e, junto com dois colegas e amigos, estava fazendo uma pesquisa sobre congadas. Começamos a entrevistar muitos capitães congos (líderes de grupos de congada). Cada um tinha uma versão sobre a origem da congada. São Benedito, o pai de São Benedito e até a princesa Isabel estavam entre os criadores desse bailado, com histórias cheias de misticismo.

São Sebastião do Paraíso, no sudoeste mineiro, era para mim o principal centro da congada. Tinha muitos grupos. Uma vez tinha ido lá visitar uma irmã e por onde andava na cidade via um grupo de congada, caminhando e cantando, levando até a igreja gente que fez alguma promessa. Entre o Natal e o Ano Novo era direto, sempre com a mesma música, o dia inteiro. Uma semana depois que tinha saído de lá, aquela música continuava me martelando a cabeça, não conseguia me livrar dela. Então, nessa pesquisa, não podia deixar de ir lá e entrevistar vários capitães congo. Eram muitos, e acima deles tinha uma figura maior ainda, o Rei Congo, que era a autoridade máxima dos congadeiros. Esse sim, tinha que render uma entrevista e tanto.

Bom… Um parêntese… Antes de chegar lá, paramos numa pequena cidade mineira, São Tomás de Aquino, que também tinha um grupo de congada. Aproveitaríamos para falar com ele, mas onde ele morava? Paramos na praça central da cidade para perguntar a alguém, e as ruas estavam totalmente vazias. Ninguém caminhando, nenhum veículo… Aí vimos, sentado numa cadeira debaixo de uma árvore grande, um velho trajando um terno de brim, lendo um livro grosso. Fomos perguntar a ele. Fechou o livro, colocou no colo e educadamente nos informou. Saímos dali com um dos meus colegas, paulista, me falando: “Só em Minas Gerais pra acontecer isso… viu o que o velho com cara de caipira está lendo? Fausto!”

Bom, vamos ao Rei Congo de São Sebastião do Paraíso. Seu apelido era Chico Risada, estava com 95 anos de idade. Logo de cara, perguntei a ele o porquê desse apelido. Deu uma gargalhada que durou minutos e dispensei a explicação. Foi uma entrevista muito boa, e passamos a conversar sobre outros assuntos. Disse que era benzedor. Perguntei: “Cura qualquer coisa?”. “Curo!”, respondeu curto e grosso.

Foto: Acervo da família de Chico Risada (cedida por Carolina, bisneta)

Claro que eu não acreditava, mas queria saber como era a benzeção que ele fazia. Contei que estava com reumatismo infeccioso. Estava mesmo. Comecei a me tratar em São Paulo, depois de tomar dia sim-dia não injeções de Benzetacil, durante uma semana, voltei ao médico e ele disse que eu teria que tomar a dita injeção daquele antibiótico brabo durante a vida toda. Não tinha cura, só controle. Xinguei o médico pra valer, e o chamei de criminoso. Onde já se viu receitar uma desgraça daquela para toda a vida? Parei com ele. O que fazer? Apelei à homeopatia. Tinha que tomar umas pilulazinhas do Laboratório Almeida Prado de duas em duas horas, e não adiantava. Pois o Chico Risada garantiu que curaria com apenas uns minutos me benzendo. Entrei com ele numa salinha escura, cheia de imagens, ervas, velas e não sei que mais, ele se concentrou, falou umas coisas que eu não entendia, pegou uma garrafa, despejou dela uma dose numa xícara e me mandou beber.

“Gostei”, brinquei. “Cachaça das boas!”. Sim, cachaça com alguma raiz ou erva. Dali nos despedimos e comecei a contar aos colegas como foi a benzeção, pois eles não podiam assistir. E brincando: pode não funcionar, mas valeu a cachacinha.

E não é que desapareceu o reumatismo? Uns dez dias depois comentei com os dois colegas e amigos (um paulista e um italiano) que estava curado e perguntei rindo: “Será que foram as pílulas da Almeida Prazo ou a reza do Chico Risada?” Bom… Depois que saí da casa do Chico Risada não tomei mais as pílulas. E os dois amigos, também materialistas, responderam: “Claro que foi o Chico Risada”.

Agora, com uma tranqueira chamada LLC – Leucemia Linfocítica Crônica, que não tem cura, só controle, e me custou seis meses de quimioterapia (continuo tomando uns remédios brabos, via oral), encontrei o amigo italiano daquela viagem e brinquei: “Ah, se o Chico Risada ainda estivesse vivo!”

Para terminar, vi que em São Sebastião do Paraíso tem hoje uma rua Chico Risada. Como anarquista, não gosto de dar nome de gente a ruas, mas resmunguei: tá aí uma exceção merecida.

***

Mouzar Benedito, jornalista, nasceu em Nova Resende (MG) em 1946, o quinto entre dez filhos de um barbeiro. Trabalhou em vários jornais alternativos (Versus, Pasquim, Em Tempo, Movimento, Jornal dos Bairros – MG, Brasil Mulher). Estudou Geografia na USP e Jornalismo na Cásper Líbero, em São Paulo. É autor de muitos livros, dentre os quais, publicados pela Boitempo, Ousar Lutar (2000), em coautoria com José Roberto Rezende, Pequena enciclopédia sanitária (1996), Meneghetti – O gato dos telhados (2010, Coleção Pauliceia) e Chegou a tua vez, moleque! (2021, Editora Limiar). Colabora com o Blog da Boitempo mensalmente.

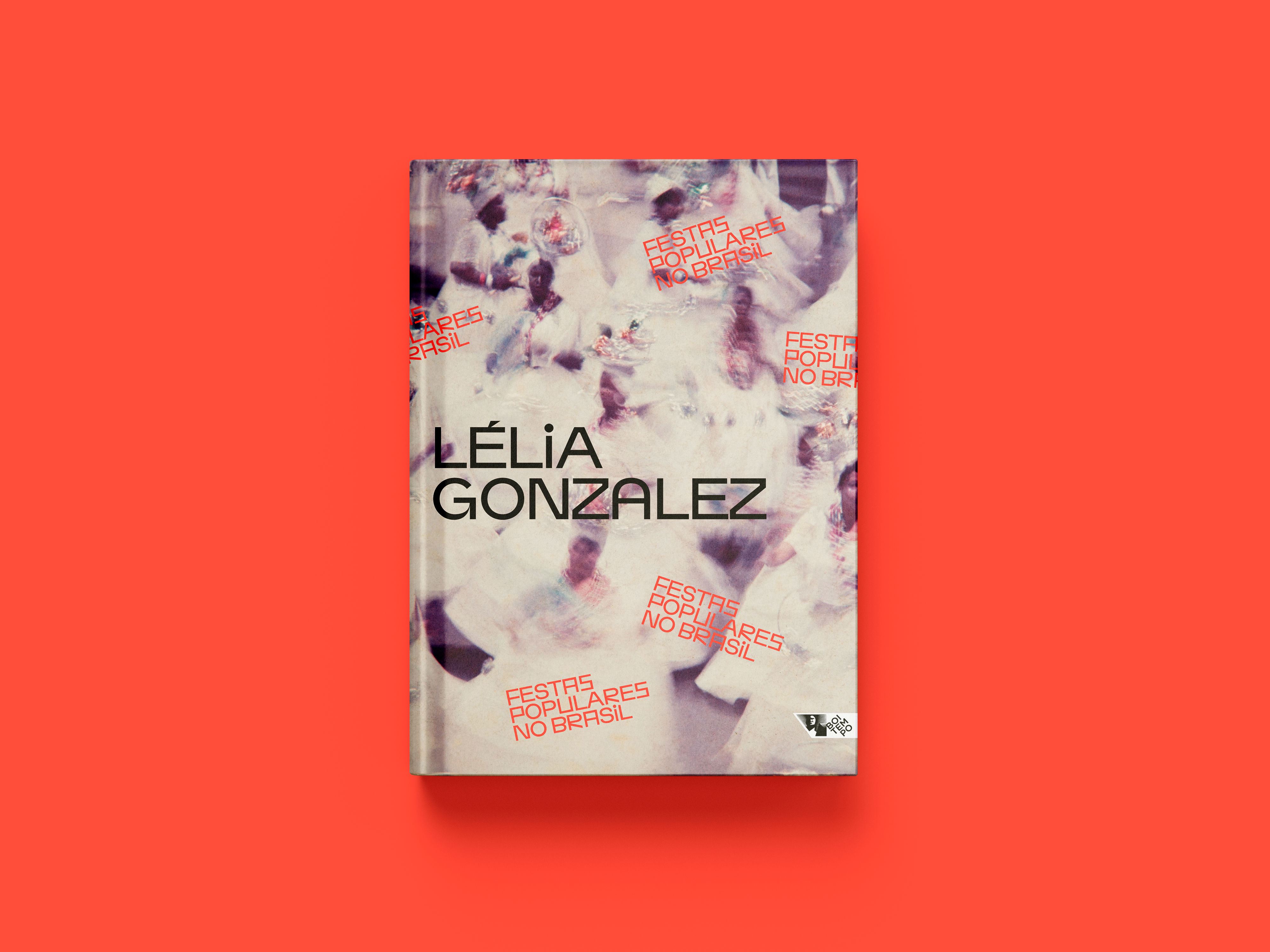

CONHEÇA A CULTURA POPULAR BRASILEIRA PELO OLHAR DE LÉLIA GONZALEZ

Festas populares no Brasil, de Lélia Gonzalez

Este é o único livro que a pensadora, acadêmica e militante do movimento negro brasileiro, publicou em vida exclusivamente como autora. Escrita em 1987, a obra apresenta registros fotográficos de festas populares do Brasil de norte a sul com textos informativos que apresentam as marcas da herança africana na cultura brasileira, a integração entre o profano e o sagrado e a reinvenção das tradições religiosas na formação do imaginário cultural brasileiro.

Premiada internacionalmente na época de sua publicação, a obra continua pouco citada e pouco conhecida no Brasil, inclusive por nunca ter ido ao mercado livreiro. Como argumenta Raquel Barreto, no prefácio à nova edição da obra, esse esquecimento não é fortuito, mas sim um capítulo do violento apagamento da sua produção intelectual. Como forma de se contrapor a esse processo, a nova edição da Boitempo, em formato capa dura e brochura, apresenta o texto integral de Lélia e novas imagens, textos e documentos. São mais de cem imagens dos fotógrafos Walter Firmo, Januário Garcia, Maureen Bisilliat e Marcel Gautherot, entre outros, com posfácio de Leda Maria Martins, prefácio de Raquel Barreto, prólogo de Leci Brandão, texto de orelha de Sueli Carneiro, quarta capa de Angela Davis, Leci Brandão e Zezé Motta, e projeto gráfico de Casa Rex. A publicação de Festas populares no Brasil teve apoio do Instituto Memorial Lélia Gonzalez, do Instituto Ibirapitanga e do Instituto Moreira Salles (IMS).

Descubra mais sobre Blog da Boitempo

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.

Deixe um comentário